編按:今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年,為銘記歷史、緬懷先烈同胞,讓精神薪火相傳,本版特組織文學專題,分兩期刊載。吳軍捷由魯迅談起,勾勒香港抗戰文學脈絡;周蜜蜜追憶父母分別以報道、詩歌和歌詞記錄烽火歲月,映照個人經歷如何融入民族記憶;何佳霖則以詩文再現戰時香港的淪陷與抗爭,銘刻東江縱隊與游擊隊的英勇事跡。本版主編潘耀明回顧抗戰文學的發展歷程,細述中國文人在戰火紛飛年代的不撓之志。

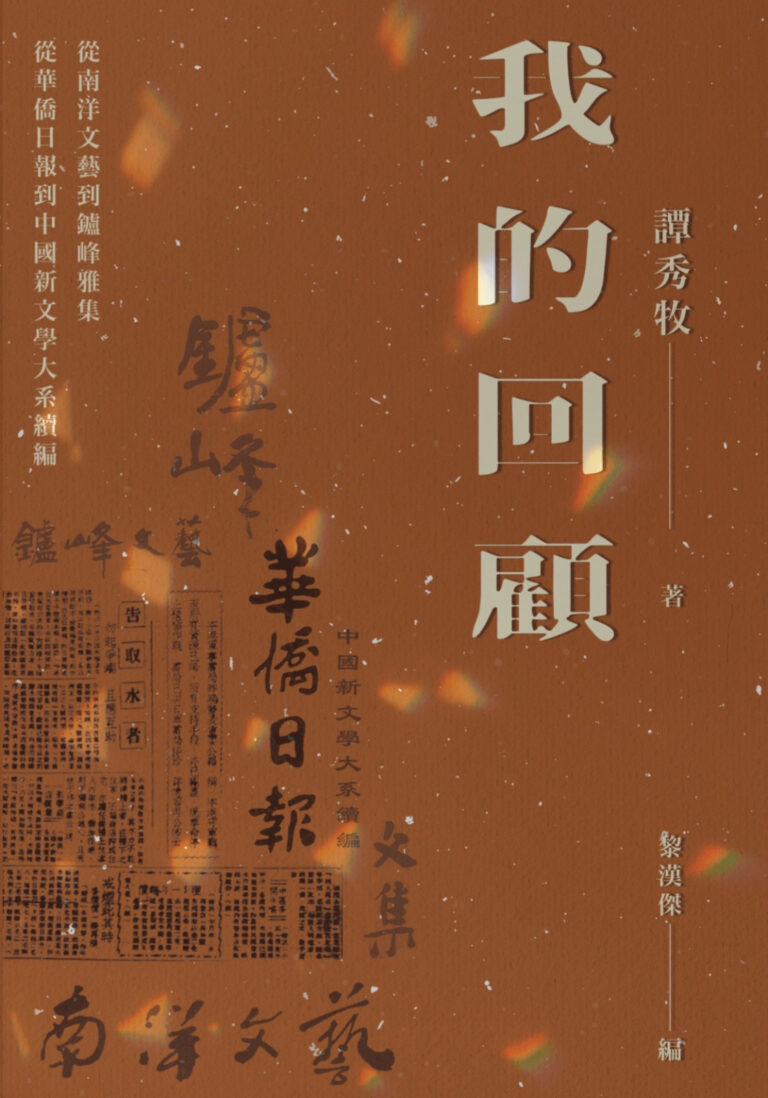

抗戰文學的歷史回眸 ●潘耀明

八十載光陰流轉,硝煙散盡,墨跡未乾。抗戰文學作為民族危亡時刻的精神火炬,不僅記錄了血與火的歲月,更塑造了一代人的精神脊樑。從香港淪陷前的悲壯吶喊,到敵後文化的無聲抗爭;從孩子們稚嫩卻堅定的歌聲,到文人墨客在鐵蹄下的隱忍與堅守——抗戰文學以其多元的面貌,成為中華民族集體記憶的重要載體。

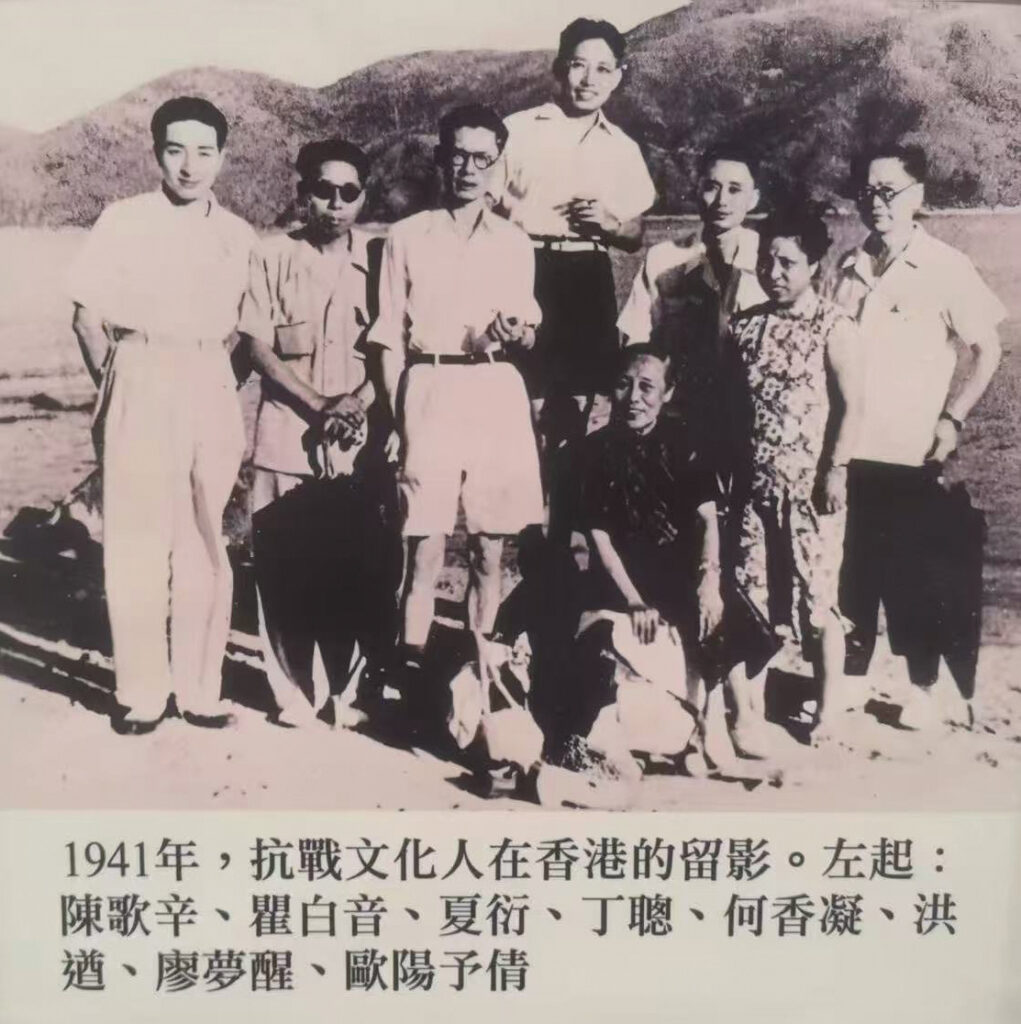

香港,這座東西交匯的都市,在抗戰時期扮演了特殊而重要的角色。一九四一年淪陷前後,它既是文化人南遷的避風港,也是抗日宣傳的重要陣地。茅盾、夏衍、鄒韜奮等人以筆為槍,在《大眾生活》、《華商報》等報刊上發表戰鬥檄文;東江縱隊港九大隊與本地游擊隊用生命守護家國,譜寫可歌可泣的史詩。而像戴望舒等的文人,更在日據時期以不同方式保持文化氣節,或假意投誠實為情報工作,或拒絕合作、以隱晦文字延續文化命脈。

孩子們也未曾缺席這場全民抗戰。吳新稼所創的「孩子劇團」走遍大江南北,以童聲唱出《松花江上》,用話劇揭露日軍暴行。他們用最純真的方式,喚醒了成千上萬民眾的抗戰意識,甚至感動國際友人,讓世界看到中國不屈的意志。

抗戰文學不僅是歷史的記錄,更是民族精神的鍛造。周鋼鳴創作的《救亡進行曲》響徹大江南北,成為無數志士的精神號角;戴望舒在獄中寫下的〈我用殘損的手掌〉,以詩的語言觸摸祖國的破碎與希望;許地山、蕭紅、蕭軍、端木蕻良等作家則通過小說與雜文,深刻反思民族命運與文化存續。

八十年後的今天,我們重新審視這段文學史,不僅是為了銘記歷史,更是為了尋找那份跨越時代的精神力量。抗戰文學告訴我們:文學可以是最柔軟的慰藉,也可以是最堅硬的戈茅;它源於苦難,卻指向光明。

如今,香江兩岸燈火璀璨,維港煙花依舊燦然,但我們不會忘記——有些光芒,穿越八十餘年時空依然熾熱;有些堅守,早已融入這座城市的精神血脈。抗戰文學的精神,將被繼續書寫、傳承,在新的時代中仍然煥發出光芒。

——謹以這個專題,致敬所有在烽火中以文為劍、以心為火的人們!

(作者為香港作家聯會會長、《明報月刊》榮譽總編輯、本版主編。)

香港抗戰文學之一二 ●吳軍捷

我們講香港抗戰文學,不能不從魯迅談起。一九二七年,魯迅踏足香港,在《無聲的中國》中,用「立人」與「反抗」啟蒙港人,喚醒沉默的香港,為即將爆發的抗戰奠定精神路基。

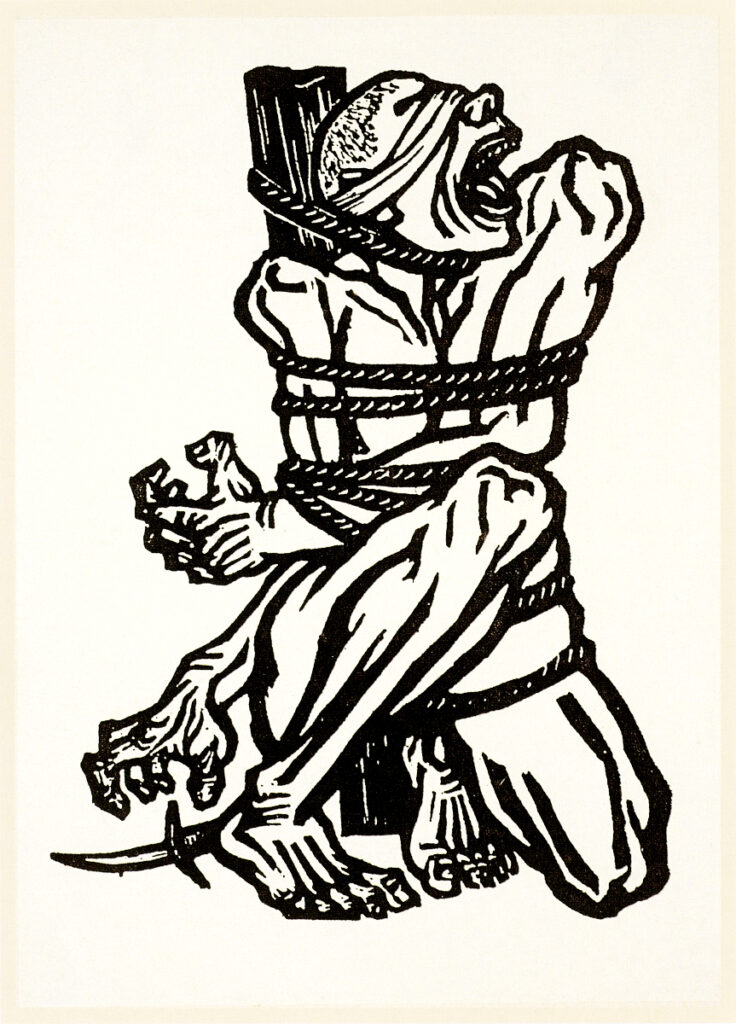

《怒吼吧,中國!》是李樺於一九三五年創作的木刻版畫作品,承傳了魯迅精神,是中國現代美術史上抗戰文化的經典之作。

畫面中一個被緊緊捆綁、雙眼被蒙住的中國人,正掙脫繩索怒吼而起,他一隻手伸向觸手可及的匕首,展現出尋求解放的姿態,是中國抗戰史上的一個符號,反映了中國人民在抗日戰爭時期的苦難和抗爭,體現了中國現代版畫藝術重要的歷史價值和藝術價值。

許地山、茅盾、蕭紅、蕭軍等 激發大眾愛國鬥志

許地山一九三五年應聘為香港大學文學院主任教授,他的短篇小說〈鐵魚的鰓〉創作於一九四○年,並於一九四一年二月正式發表,被文學史視為抗戰文學中的重要代表作品。小說講述了愛國科學家雷教授發明了能增強海軍戰鬥力、名為「鐵魚的鰓」的潛艇技術(一種能從水中獲取氧氣並把二氧化碳排出的裝置),但卻在戰時腐敗、昏聵的社會環境下報國無門,最終與他的發明一同沉入海底的悲劇故事。不僅歌頌了知識分子的愛國熱忱和堅強的民族自尊心,更將批判的矛頭指向了當局的腐敗和無能,並深刻反思了僅靠「科學」能否救國的現實困境。這一切都緊扣抗戰時期國家與民族的命運。許地山其他眾多雜文,如〈七七感言〉、〈造成偉大民族底條件〉等在抗戰期間直抒胸臆,激發了大眾的愛國鬥志。

一九四○年「中華全國文藝界協會香港分會」成立,茅盾在港創作《腐蝕》,蕭紅《呼蘭河傳》、《生死場》,蕭軍《八月的鄉村》等作品對故鄉的深情描繪及對底層人民堅韌的刻畫,激發了民族認同;真實的侵略者暴行記錄,村民的反抗故事,東北抗日聯軍的戰鬥生活,激發了人們的反帝抗日愛國熱情,在香港廣為傳誦。

東北作家李輝英的〈最後一課〉描述日軍佔領當地後,學校將被迫改用日語教學,國文老師方先生在最後一堂課上,向學生們講述漢字的意義、國家的歷史,用悲憤又堅定的話語傳遞民族尊嚴,最終在日軍的監視下結束課程。通過最後一堂國文課的細節,濃縮了國土淪陷的悲痛、對民族文化的堅守,展現了普通知識分子的愛國氣節與不甘屈服的精神,以及底層民眾在侵略面前的覺醒與抗爭,是對「亡國奴」境遇的沉痛反思,語言質樸真摯,情感濃烈,具有強烈的時代感染力,成為「救亡主題」民族精神吶喊的經典文本。既為抗戰文學奠定了重要基礎,也預示了香港日後被侵佔的苦難與抗爭。日軍侵港後,如惠文學校的愛國教師,就在校園上演了真實的〈最後一課〉。

左翼文人移港辦報拍電影 宣傳愛國救亡

自從一九三七年十一月十二日,日軍攻佔上海後,有人預言:「抗日新聞雜誌等漸次由上海沒影,而此等發行所今後移於香港、廣東、漢口等地。而該三地將成人民戰線抗日運動策源地。」香港因為一九三七年底至一九三八年間南來避難的滬、穗等地文化人,將宣傳抗戰的報刊、雜誌、影劇等眾多文化產品移植到港,喚起本港進步文化人的共鳴,改變本港文化充斥誦經復古、色情神怪的落後生態。尤其共產黨護送宋慶齡自上海到港,在八路軍駐港辦事處廖承志安排下,與宋子文合組「保衛中國同盟」,一時令香港成了向海內外傳播抗戰文化的新基地中心。又自一九四一年一月初「皖南事變」後,桂林、重慶、昆明等地的左翼文化人多移居香港,迅速增加香港文化界、演藝界宣傳愛國救亡的有生力量和隨之產生的文化產品。

一九四一年,香港中文報紙達十一家。除了本地原有的《循環日報》、《華字日報》、《華僑日報》、《星島日報》、《工商日報》、《工商晚報》之外,還有一九三八年移植到港的《大公報》(香港版)和《立報》(香港版)。一九三八年國民黨創辦的《國民日報》和國家社會黨創辦的《國家社會報》繼續出版發行。一九四一年四月八日,《華商報》(晚刊)正式出版發行,開創中共在香港公開出版發行並獲得港英政府註冊批准的報刊宣傳之路。八月下旬,該報實際銷路超過五千五百份,成為香港發行量最大的晚報。同年,在港出版的各種期刊大約共有二十多種。五月十七日,鄒韜奮在上海創辦的《大眾生活》周刊,在香港復刊。九月十八日,梁漱溟在港創辦旬刊《光明報》,香港又出現介乎於國共兩黨之外的「第三黨」的刊物。

香港影壇在一九三七年全面抗戰爆發後陸續上映的國產和港產國防電影基礎上,又推出《前程萬里》、《小老虎》等十三部港產抗戰新電影,一部在延安實地拍攝,全國九十多部抗戰電影中,有七十多部在香港創作製作。今天,筆者還可以在香港電影資料館找到六十三部。

香港已然成為中國的海外抗戰文化城。

中國的海外抗戰文化城

一九四一年十二月二十五日港督投降,但香港文化不降。

一九四二年,詩人戴望舒因從事抗日文化活動於被日軍逮捕入獄,遭受酷刑折磨,創作出〈我用殘損的手掌〉的愛國抒情詩:詩人用手掌觸摸「淪陷區的大地」,如「這長白山的雪峰冷到徹骨」、「這黃河的水夾泥沙在指間滑出」,描繪祖國山河在侵略下的破碎、淒涼,滿是悲痛與憤慨。當手掌觸碰到「解放區的土地」筆調轉為溫暖、明亮,「只有那遼遠的一角依然完整,/溫暖,明朗,堅固而蓬勃生春」,傳遞出對民族解放的堅定信念與希望。抒發了對祖國深深的眷戀與對侵略者的憤恨,喚起民眾抗爭之心。

香港土生土長的作家侶倫創作的《無盡的愛》也值得一提。這部中篇小說的女主角亞莉安娜是一名僑居香港的葡籍少女,日本侵略者殺死了她的母親、弟弟和未婚夫,她在毒死仇人——憲兵隊長佐藤之後從容就義。幫助她實施復仇計劃的是她的中國窮朋友、窮作家、窮職員。該作品描寫了香港普通民眾在戰爭陰影下的愛情與生活,體現了小人物在大時代中的堅守與抗爭,體現了戰爭的殘酷以及人性在戰爭中的掙扎與光輝,同時也反映了中西方文化在戰爭背景下的交融,具有一定的歷史價值和文學價值。

香港被營救的文化人在獲救後創作了許多關於香港抗戰的文學作品:茅盾《劫後拾遺》、夏衍《走險記》、薩空了《香港淪陷日記》、葉淺予《香港受難》(一九四二年在桂林畫成的漫畫作品)。這些作品真實記錄了香港社會各界人士在戰爭時期的驚險經歷和生活百態,記錄了許多當時在港文化名人的情況,具有很高的史料價值。

東江縱隊港九獨立大隊市區中隊創辦宣傳小報《地下火》,在密林油印游擊小報,轉載了許多抗戰作品,把「抗戰到底」貼上斷垣殘壁,用文學鼓舞香港各界奮起與日本法西斯作拚死鬥爭,對凝聚「同舟共濟」的抗戰精神,起到了很大的作用。

抗戰勝利後,作家黃谷柳創作的長篇小說《蝦球傳》是中國現代文學史上第一部以香港底層少年為主角的通俗小說,被譽為「南派通俗小說的里程碑」。主角「蝦球」出身貧苦,曾誤入黑幫成為「馬仔」,參與走私等活動,目睹社會的黑暗與人性的複雜,後因不願同流合污逃離黑幫,最終投身華南游擊隊,從一個懵懂少年成長為有理想的革命青年。蝦球並非完美英雄,而是充滿「煙火氣」的底層少年,他的迷茫、掙扎與成長極具代入感,同時塑造了「鱷魚頭」(黑幫頭目)、「阿娣」(底層少女)等經典配角,展現了社會各階層的生存狀態。小說大量運用香港方言、粵語口語,具有強烈的「南粵風情」,也隱晦表達了對進步力量的認同,為當時的通俗小說注入了現實關懷與思想深度,打破了「通俗小說只講娛樂」的局限。在香港和廣州等地流行極廣,也不失稱為香港抗戰文學的後續。

期本地作家深入開拓抗戰題材

香港抗戰文學浩瀚,值得我們廣為收集,深入研究。如近年有人認為:許地山《國粹與國學》深入探討了在抗戰背景下,如何正確認識和傳承國學,激發民族自豪感與凝聚力,為抗戰提供文化支撐。葉靈鳳《香港淪陷記》字裏行間充滿對侵略者的憤恨和對同胞的同情,延續了魯迅批判現實的精神。楊剛《東南事變行》、徐遲《狂歡之夜》,黃新波木刻作品《賣血後》等都有各自的視角,反映了香港抗日戰爭的史實與啟示。而其後許多內地作家的作品,都承繼了香港抗戰各方團結,抗戰到底的傳統。

可惜,香港本地作家對這個題材重視不足,開拓不深。至今未見能夠真正反映到香港中英美國共三國四方合作抗日的文學作品,未有反映東江縱隊港九大隊在港浴血奮戰的成功文學作品。筆者較為欣賞的是,香港作家黃獎寫的一部有關大營救的小說,把其中一些片段寫成武俠情節,引人入勝,頗有香港特色,其中隱示了香港的極大潛力。也許,在香港抗戰文學的傳承和發揚方面,還需要我們付出極大的努力。

(本文圖片由吳軍捷提供。作者為香港抗戰歷史研究會會長。)