編按:承接上期,本期繼續刊載抗戰文學專題文章。趙稀方細述淪陷時期的香港文學狀況與生態,並談及葉靈鳳的複雜面貌與戴望舒拒絕為敵偽所用等;羅海雷追記舅舅吳新稼創辦「孩子劇團」,以珍貴照片重現其母與家族投身救亡、激勵軍民抗戰的歲月。

淪陷時期的香港文學 ●趙稀方

日本文學與大東亞文學

一九四一年十二月二十五日香港淪陷,日本接管香港,抗戰前期香港文壇的繁榮瞬間凋零。

在文藝方面,戰後最先成立的是「東亞文化協會」,其次是「華南電影協會」。東亞文化協會成立於一九四二年三月,據葉靈鳳:「當時差不多網羅了文化界全體知名人士,正會長是楊千里先生,副會長是馬鑑先生,對於初期的文化工作,盡了很大的力量。」

一九四二年六月一日,日軍政府為了管理方便,將香港僅存的報紙合併。其中《香港日報》作為官方報紙不變,並且還有日文和英文版,汪偽報紙《自由日報》、《天演日報》、《新晚報》合併入《南華日報》,《華字日報》與《星島日報》合併為《香島日報》,《循環日報》和《大光報》合併為《東亞晚報》,《大眾日報》併入《華僑日報》。再加上趣味性的《大成報》,香港只剩下了六份報紙。在刊物方面,只有《大眾周報》和《亞洲商報》兩家,前者是文藝的,後者是商業的。《大眾日報》雖說是文藝刊物,但篇幅其實和報紙差不多。一九四二年七月,日軍逼迫胡文虎、何東出資港幣五十萬元,成立了大同圖書印務局,出版《新東亞》雜誌、《大同畫報》等。該局由胡文虎之子胡好負全責,編輯方面由葉靈鳳等人負責。《新東亞》是一個綜合性刊物,有一定文學作品的篇幅。如此,淪陷時期香港與文學有關的雜誌只有《大眾周報》、《新東亞》兩種,其他能刊載文學作品的就是報紙及其副刊,如《華僑日報》「文藝週報」、《香港日報》「綠洲」等。

《新東亞》由葉靈鳳負責,比較官方,刊物上多刊登日本人的文學創作。日本人對於香港的佔領,與內地的概念不太一樣,香港原來的官方語言是英文,日治政府明令取消英語,代之以日文教育,這有點類似於日本佔領台灣時所採取語言同化政策。一九四二年八月第一卷第一期《新東亞》刊登的「報告隨筆小說」,包括石川達三〈到星加坡的路途〉、山岡莊八〈潛艇索敵行〉、○○大尉〈威爾斯王子號的末日〉;第二期刊登了「當代日本隨筆選」,包括穎原退藏、菅原興治、澤川幸夫和物集高量的四篇小品,另外還刊登了林房雄〈北京隨想〉和谷崎潤一郎〈昨會——上海的回念〉。第三期刊登了「大東亞共榮圈集錦」,包括戰時各地日本作家的作品。翌年,第二卷第一期刊登了川島國郎〈南方兵食從軍記〉。從內容上看,這裏有石川達三、谷崎潤一郎等較有名氣的日本作家,更多是反映戰時內容的即時作品。

接下來就是日本人倡導的大東亞文學。第一屆大東亞文學者大會於一九四二年十一月在東京舉行,《香港日報》一九四二年十月二十九日報道,題為〈大東亞文學者會議香港亦派出代表報道部現正權衡華人文學者〉。其中提到:「本地也會有兩名代表有幸參與其中,當下正以報道部為中心進行篩選,兩名代表中,其中一名幾乎已確定為發表了《忘憂草》等數十名作的知名作家葉靈鳳氏(三十八歲),剩下一名也將在近日於眾多候補中慎重權衡後決定。其中因法國文學而享負盛名且為詩人的戴望舒氏(三十八歲)被視為最有可能的人選。」從後來的參會者名單看,葉靈鳳和戴望舒並沒有參會。一九四二年十二月第一卷第五期《新東亞》刊登了「東亞共榮圈文藝介紹」,包括(日本)林芙美子〈感情演習〉、(滿洲)爵青〈山民〉、(朝鮮)俞鎮〈手術〉、(泰國)衛檀〈囒樹蔭下〉。此外,第一卷第四期還發表過(台灣)龍瑛宗的小說〈不知道的幸福〉。其他報刊,特別是汪偽政權的《南華日報》副刊,也發表過不少大東亞文學作家的文字,如周作人的〈憂生憫亂,走向建設:大東亞戰爭與中國文學〉(一九四四年一月二十二日《南華日報》)、〈關於老作家〉(一九四四年六月)等文,這些文字有些是轉自內地的《中華日報》。作為汪偽政權的報紙,他們應該是互通聲氣的。

淪陷期間的香港文壇

淪陷期間香港作家創作的作品,總體來說比較灰暗。《大眾周報》也由葉靈鳳負責,它雖然也刊登日本人的作品,但以華人作品為主。《大眾周報》的基本結構如下:首先是一篇社論,由葉靈鳳本人撰寫;其次是日本人的文字,如第一期的〈日本對華新方針〉和上田廣的〈馬尼拉之落陽〉;再次是國人的雜文專欄,如從第一期開始的戴望舒以「達士」筆名發表的〈廣東俗語圖解〉,葉靈鳳以「白門秋生」筆名連載的〈書淫艷異錄〉等;最後就是國人的通俗小說「長篇連載」,從第一期開始連載的小說是靈簫生〈橫刀奪愛〉和崆峒〈少林英雄秘傳〉。

一九四四年,娜馬在《香港日報.曙光》發表過一篇〈香港.文藝〉的文章,文中說到:「為了想知道『文藝在何處』,於是我翻開了香港的大小出版物,由文藝的專刊以至於一般的副刊,結果是落了空。」他的觀察是「充斥文壇的香港趣味的作品」,而嚴肅作品方面有以下幾種:一,「長長短短的雜文,各式和各樣的雜文。」二,「譯文和改變的譯文大行其道。」三,「三朝野記,烈皇英識,大義覺迷錄,避戎夜話……已為一般賢士大夫所不願稱道,努力鈎沉。」他感慨香港「甚至連報告文學、文藝通訊之類的東西也沒有」。香港文壇的現狀,顯然是殖民統治的結果,文學作品不敢涉及政治,只好以通俗文學填補篇幅,其他只能鈎沉於古代,或者翻譯他國的文章。

盧夢殊是香港當時比較「風光」的人物。他代表香港新聞界去東京參加了一九四三年十一月召開的「大東亞新聞會議」,會後他在東京廣播電台用粵語對香港發表廣播,題為「從大東亞的兩個大會講起」,內容涉及十一月五日召開的「大東亞會議」和十七日召開的「大東亞新聞會議」。其後,他在一九四三年底至一九四四年初的《華僑日報》上連續刊載〈東遊觀感〉,記載他在東京受到東條英機接見等場景。

盧夢殊最出名的文藝作品,是他的小說集《山城雨景》,此書一九四四年九月一日由香港華僑出版社出版,署名羅拔高。在淪陷時期凋敝的香港文壇上,它大概是僅有的文學成果。娜馬在〈談《山城雨景》〉一文中評論:「大致地說:作者所慣用的是,『暴露與諷刺的手法』,對於個性的描寫很不錯,現實的分析相當正確,這是不能抹煞的地方」。戴望舒為這部小說集寫了「跋」,稱「《山城雨景》是作者的近作的結集。它不是一幅巨大的壁畫,卻是一幅幅水墨的小品。世人啊,你們生活在你們的小歡樂和小悲哀之中,而一位藝術家卻在素樸而淋漓的筆墨之中將你們描畫出來。世人啊,在《山城雨景》之中鑑照一下你們自己的影子吧。」

淪陷期間滯留香港的內地文人,數戴望舒和葉靈鳳名氣最大,他們自然不會被日本統治者放過,不過他們倆的表現並不相同。

葉靈鳳的複雜面貌

香港淪陷後,葉靈鳳入獄,出獄後任職於日本軍方辦的大同圖書印務局,此後越來越春風得意。他一九四二年八月主持《新東亞》雜誌,一九四三年四月任《大眾周報》社社長,一九四四年一月主編《華僑日報》「文藝週報」,一九四四年十一月三十日主編了《香港日報》「香港藝文」。一九四五年,擔任香港文化聯誼社執行委員。

在《陳君葆日記》中,一九四四年七月六日,有一則葉靈鳳動員他參加香港新聞學會成立大會的記載:

葉靈鳳們組織新聞學會邀我作名譽會員,已設法推辭,今天他們開成立大會,靈鳳又寫信來約去參加並說「總督也出席,而且有午餐,」我待不去,他打電話來說「座位是排好的,缺席恐不好看」,於是我只得去了,在一方面看,倒像哺餟似的。

午前便到東亞酒家去,坐在我旁邊的是鮑少游,布置倒有些特別。這也許因為幾年來參加這種儀式還算第一次。演說台兩旁分列各官員座位,首為磯谷總督,他右手是大熊海軍司令,以下則左右分開計泊總務長官,市來民治部長,那邊則為野間憲兵隊長等武官,和羅旭和周壽臣等,環繞着在中心的來賓和會員座位,這種排法,很有些特別,彷彿有點像北帝廟裏的情形。

從會後報道看,葉靈鳳只是作為《大眾周報》社長出席。

一九五七年版《魯迅全集》在《三閒集.文壇的掌故》葉靈鳳詞條下注解:「葉靈鳳,當時曾投機加入創造社,不久即轉向國民黨方面去,抗日時期成為漢奸文人。」不過,一九八一年版《魯迅全集》又改變了對於葉靈鳳的注釋,〈革命咖啡店〉一文中將潘漢年與葉靈鳳合注,曰:「葉靈鳳(一九○四—一九七五),江蘇南京人,作家,畫家。他們都曾參加創造社。」拿掉了葉靈鳳「漢奸文人」的帽子,這在後來被稱為「注釋平反」。一九九○年四月,朱魯大披露出日據時期香港憲兵隊本部編寫的「極秘」文件《重慶中國國民黨在港秘密機關檢舉狀況》,其中提到淪陷時期的葉靈鳳,在「中國國民黨港澳總支部調查統計室香港站任特別情報員,後來更兼任國民黨港澳總支部香港黨務辦事處幹事」。然而,葉靈鳳在《大眾周報》發表的一些社論,頗引起爭議,這個問題只能留待於歷史來解決了。

戴望舒拒絕為敵偽所用

關於戴望舒,戰後文壇也曾有左翼文人聯名檢舉他是漢奸。一九四六年,《文藝生活》光復版二期及《文藝陣地》光復二號同時刊出了一份由何家槐、黃藥眠、陳殘雲和司馬文森等二十一人聯合署名的「留港粵文藝作家為檢舉戴望舒附敵向中華全國文藝協會重慶總會建議書」,文中認為「戴望舒在香港淪陷期間,與敵偽往來,已證據確鑿」。戴望舒很悲憤,他在〈我的辯白〉一文中說:「我沒有寫過一句危害國家民族的文字,就連和政治社會有關的文章,我再一個字也沒寫過。」在文章的最後,戴望舒仍然強調,「我在淪陷期的作品,也全部在這裏,請諸君公覽。」

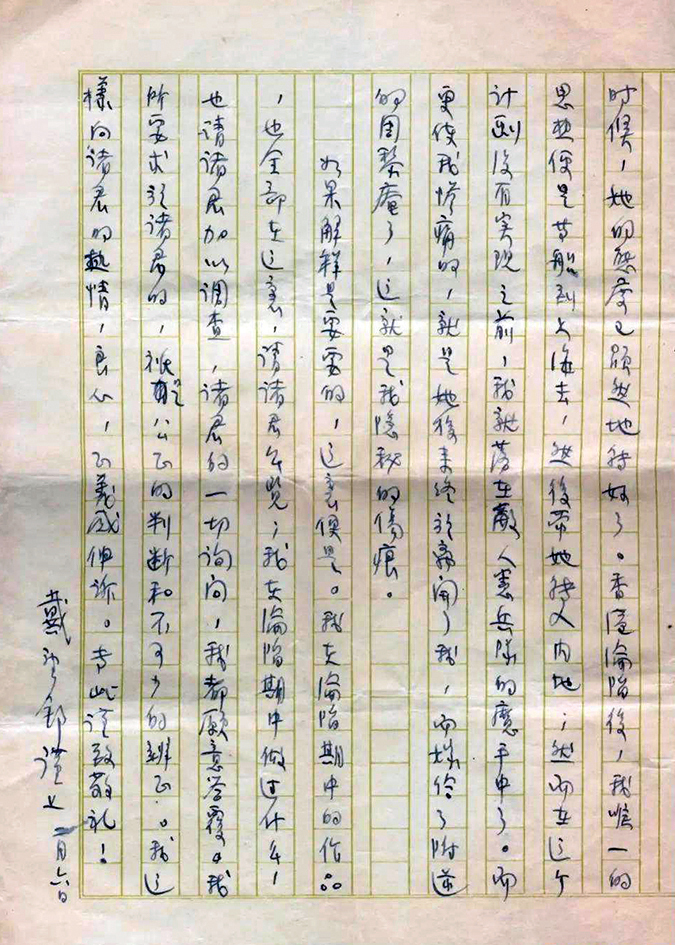

戴望舒於一九四二年三月入獄,五月出獄後到大同圖書印務局工作。一年以後,他開始在葉靈鳳主編的《大眾周報》上寫「廣東俗語圖解」。其後,戴望舒所寫的文章,主要分布在《華僑日報》、《香港日報》和《香島日報》上。內容包括:讀書雜記、介紹法國見聞、詩歌創作及詩論等,都是刻意迴避現實之作。何家槐等二十一人所檢舉的戴望舒的問題,一是戴望舒一九四四年為羅拔高《山城雨景》所寫的「跋《山城雨景》」。據戴望舒在辯白中所說,他為此書寫序是被迫的,並且「跋」屬應酬性文字。二是戴望舒發表於《南方文叢》第一輯的文章,它們與周作人、火野葦平等敵偽人物的作品一起發表,事實上戴望舒發表的兩篇文章題目分別為〈詩人梵樂希去世〉和〈對山居讀書劄記〉,與政治無關。至於戴望舒被檢舉任「香港佔領地總督部成立二周年紀念東亞晚報徵求文藝佳作」「新選委員會」委員一事,戴望舒自辯「人家利用了我的姓名」。足以證明他不願意參加敵偽文化活動的,有兩件更重要的事情,一是拒絕參加「大東亞文學者大會」,二是拒絕參加「香港文化協會」。

從史料看,戴望舒在香港淪陷期間的表現是清白的,當時中共黨組織對他也很信任。一九四五年九月,老舍從重慶給戴望舒發電報,委託戴望舒調查附逆文化人。十月,「文協」又委託戴望舒組織文協駐港通訊處的工作。

真正能夠代表戴望舒思想的詩歌,是他秘密寫下而至戰後才公開發表的詩作,如寫於一九四二年四月二十七日的〈獄中題壁〉及一九四二年七月三日的〈我用殘損的手掌〉。這兩首詩抒寫詩人在日本人的牢獄中的遭遇和感受,詩人雖然受盡苦刑折磨,但並沒有屈服,他深深地懷念祖國,懷抱勝利的信念:「我把全部的力量運在手掌,/貼在上面,寄與愛和一切希望,/因為只有那裏是太陽,是春,/將驅逐陰暗,帶來蘇生,/因為只有那裏我們不像牲口一樣活,/螻蟻一樣死……/那裏,永恆的中國!」詩人自己已經做好了心理準備,為國捐軀:「在日本佔領地的牢裏,/他懷着的深深仇恨,/你們應該永遠地記憶。/當你們回來,從泥土/掘起他傷損的肢體,/用你們勝利的歡呼/把他的靈魂高高揚起」,這些作品是戴望舒前期現代主義詩歌的昇華,也是香港淪陷時期文學的最高峰。

(作者為南昌大學人文學院特聘教授、中國社科院文學所研究員。)