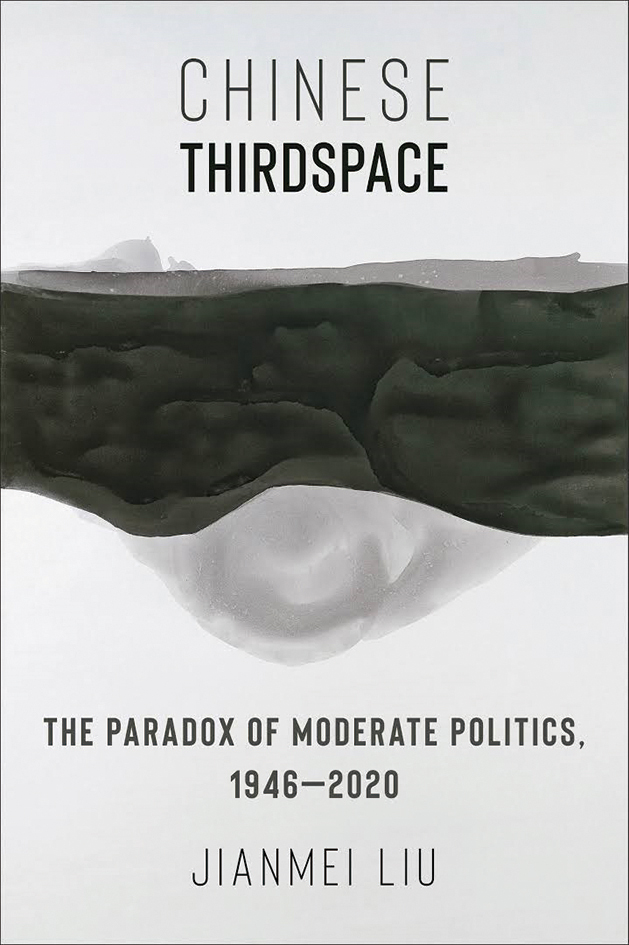

編按:著名學者、香港科技大學人文學部講座教授劉劍梅推出新著Chinese Thirdspace: The Paradox of Moderate Politics,1946-2020,探討中國知識分子如何在相互競爭的意識形態兩極之間開闢出新的空間,以實現更大的開放性、多樣性和多元化。這本跨學科著作內容廣泛、理論豐富,展現了第三空間在現代中國思想史、政治、哲學、文學、美學、藝術和電影領域中的關鍵作用。就此,本版特約記者近月與劉教授進行了筆訪,細談「第三空間」的脈絡與意義,並就一些見解作深入剖析。本版主編潘耀明同時細析從霍米.巴巴的理論,到金庸「有容乃大」的實踐,再到劉再復「第三空間」的期許,這條清晰地指向同一種價值追求的脈絡。

試談「第三空間」與「中性文化價值」 ●潘耀明

當哈佛學者霍米.巴巴的「第三空間」理論,遇上劉劍梅教授筆下的中國現代思想史,我們看到的,不只是一套學術話語,更是一種在高度極化世界中生存的智慧。所謂「第三空間」,並非一個物理地點,而是一個思想的「間隙性場域」。它拒絕非此即彼的二元對立,擁抱混雜、協商與動態生成,旨在超越「不是你死,就是我活」的零和博弈,開闢一個容納異質思想的公共領域。

劉劍梅教授在其著作中,將金庸先生定位為「更偏向傳統價值」,與「第三空間」不盡一致。然而,我們或可從另一個視角解讀:金庸先生作為《明報月刊》的創辦人,其所秉持的「有容乃大」辦刊方針,恰恰是「第三空間」精神在公共領域的成功實踐。

「有容乃大」——這份胸襟與氣度,正是「第三空間」的核心。它要求超越黨同伐異的狹隘,在左右意識形態的夾縫中,堅持獨立發聲,容納不同聲音的對話。當年的《明報月刊》,在某種程度上,正是這樣一個狀態、開放的言論場域,它力求客觀、理性,在非黑即白的對立中,尋找一種包容的「兼存」邏輯。這並非放棄立場的「騎牆」,而是深知真理愈辯愈明,須在複雜與矛盾中把握平衡的智慧。這也正是本人主編《明報月刊》時所強調的「文化中性價值」,此與李澤厚先生所揭櫫的「度」、與中國傳統「和而不同」的哲學,一脈相承。

「文化中性價值」,其精神內核正與此「第三空間」及「有容乃大」的理念深度契合。要知道,作為社會公器的傳媒不應是任何單一意識形態的傳聲筒。我們致力於打造的,正是一個開放的思想平台。在這裏,我們鼓勵來自不同背景、持有不同觀點的聲音進行建設性的碰撞;我們推崇的並非空洞的「價值中立」,而是對多元價值的尊重、理解與包容。從霍米.巴巴的理論,到金庸「有容乃大」的實踐,再到劉再復先生「『第三空間』越廣,社會就越和平、自由和多元」的期許,這條脈絡清晰地指向同一種價值追求。在今日這個資訊爆炸、觀點撕裂的時代,守護並拓展這片思想的「第三空間」,是一家具有堅定理念的媒體作為現代社會「中流砥柱」不容推卻的使命。

(作者為香港作家聯會會長、《明報月刊》榮譽總編輯、本版主編。)

談Chinese Thirdspace——專訪劉劍梅教授 ●李浩榮 訪問及整理

李浩榮(以下簡稱「李」):大作Chinese Thirdspace: The Paradox of Moderate Politics,1946-2020(下稱Chinese Thirdspace)主要以「第三空間」為切入點,探討中國當代文學與社會思想之間的關係。第三空間這概念由哈佛大學霍米.巴巴(Homi K. Bhabha)教授提出,能請您為讀者談談這概念在學界的影響嗎?第三空間跟烏托邦、異托邦等概念有什麼異同?

劉劍梅(以下簡稱「劉」):霍米.巴巴提出「第三空間」是文化意義協商的「間隙性場域」,挑戰了本質主義的二元對立(如殖民者/被殖民者、自我/他者)。這種強調「混雜性」(hybridity)和「曖昧性」(ambivalence)的觀點,推動後殖民研究從「抵抗/壓迫」的二元對立的僵化框架,轉向對文化翻譯過程中動態權力關係的分析。當然也有學者批評他的「第三空間」理論忽略了殖民經濟剝削、階級不平等、資源分配等物質現實,將抵抗簡化為符號層面的「戲擬」(mimicry),由此淡化真實暴力結構。

可以說,第三空間、烏托邦、異托邦都涉及對「他性空間」(other spaces)的想像,挑戰既有的社會秩序。烏托邦是「不存在之地」(no-place),作為完美社會的抽象藍圖,具有封閉性和靜態特質。異托邦則關注「真實存在的另類空間」,如傅柯舉例的博物館、監獄、花園等。相比之下,「第三空間」則強調現實中文化碰撞產生的開放性和動態的生成過程。

雖然「中國第三空間」與霍米.巴巴和愛德華.索亞的意圖相呼應,旨在超越非此即彼的思維,轉向更包容的「兩者兼具」邏輯,但它深深植根於中國現代語境。語境不同,內涵就不同。什麼是「中國第三空間」呢?我用書中的一段話來回答:「它是個體的生存空間;是容納異質思想的公共領域;是寬容與和諧的生活哲學;是平衡自由與平等的第三條政治路徑;是調解人類紛爭的務實方法;是既非烏托邦也非反烏托邦的溫和異托邦;是一個反對直線性的進步觀和因果關係的獨特場域;或是一個抵抗政治控制、催生跨媒介探索的審美空間。」處於「第三空間」的中國知識分子,經常左右不討好,既不受政府的支持,也常常被「反抗團體」的諷刺與排斥,但是他們努力開闢「價值中立」的「第三空間」,因為正如劉再復所說的:「『第三空間』越廣,社會就越和平、自由和多元。」

自由主義「第三空間」

李:書中您多次提到莊子的絕對精神自由,和儒家的中庸、龍樹菩薩中論等概念,中國的傳統思想似乎特別適合第三空間的萌發,但事實上,中國的傳統社會從不曾產生第三空間。您如何看待這種落差呢?

劉:我在Chinese Thirdspace的這本新書中,借鑑了中國傳統哲學的智慧,包括道家的陰陽辯證法、老莊精神、龍樹菩薩中論,禪宗的不二法門,以及儒家的中庸之道等。這些中國哲學智慧,強調寬容、和諧與平衡,以及悖論的互補關係,我藉此來批判現代世界普遍存在的「非此即彼」的二元論思維。西方的傳統形式邏輯(如亞里士多德、笛卡兒、牛頓的哲學所體現的)主要基於非此即彼的邏輯,或者黑格爾的邏輯還是強調正反合,限制了其把握悖論複雜性的能力。相比之下,中國傳統哲學思維不把兩端對立看成一個必須爭鬥和彼此互相併吞的現象,而是把矛盾和對立的雙方看成是可以互補的兼具並存的關係。中國傳統社會確實特別適合「第三空間」的萌芽,所以我不同意你說的中國傳統社會不曾產生過「第三空間」的論點。其實張東蓀就把士大夫階層看成代表「第三空間」的第三種人。雖然他的這一看法有點理想化的色彩,可是他把士大夫階層看作社會的「中流砥柱」,在社會上發清議、做辯論,把社會內的「清明之氣」召喚起來,不僅主持正義,而且疏通統治階級和大眾。他甚至把「士」看成類似英國立憲史上的創立議會,起到「自下而上的防腐作用」。不過,他感慨,可惜中國的士階層進入現代社會後,沒有得勢,沒有像西方中產階級,得益於工商業的發達和人權革命,開闢了社會上真正的「第三空間」。

李:書的前言提到,五四健將如魯迅、郭沫若、陳獨秀等人,對於走第三路線的知識分子,不乏攻擊,間接打擊了第三空間在中國的經營。這三人都可視為左派的代表,那五四時期右派的知識分子是否對第三空間採取較為寬鬆的態度?

劉:如何定義五四時期的右派知識分子呢?誰屬於「右派知識分子」?在我看來,認同國民黨的意識形態的知識分子應該可以定義為右派知識分子吧。自五四文化運動以來,無論左派還是右派,都被「非此即彼」的思維牢牢控制,總是處於鬥爭的狀態,互不相容,所以我不認為五四時期右派的知識分子對「第三空間」採取較為寬鬆的態度。

屬於「第三空間」的知識分子,應該是堅守獨立不移的立場的知識分子,能夠超越國民黨和共產黨的「不是你死就是我活」的激烈衝突。其實認同「第三空間」的民國知識分子很多,比如魯迅所批判的「第三種人」,如蘇汶、胡秋原,新感覺派的施蟄存、戴望舒、穆時英,無黨無派的周作人、林語堂、沈從文、朱光潛,四十年代提出「中間路線」的張君勱、張東蓀等。即使中間偏左的知識分子如顧準,中間偏右的知識分子如胡適,都崇尚自由主義,一樣屬於「第三空間」的寬廣地帶。

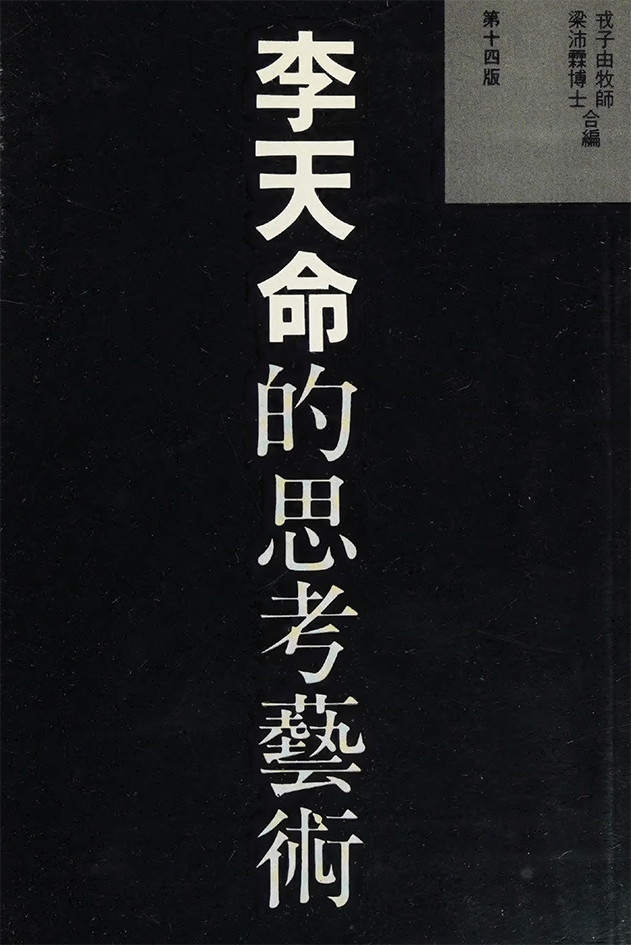

李:書中雖然沒有為李澤厚設專章,但幾乎每一章均見到李澤厚的名字。請談談李澤厚的思想與第三空間這概念契合之處?

劉:李澤厚先生所提出的「度」被我歸類為「第三空間」的重要範疇之一。「度」就是講究分寸,恰到好處。掌握「度」,就是掌握平衡,如同技術和藝術,跟中國思想強調的「中」、「和」、「巧」、「調」一樣。「度」的主體在不同的時空條件和不確定的環境下,如果想做到「巧到好處」,一定要結合中國思想中的「陰陽互補」、「和而不同」等智慧。可以說,「度」不僅與李澤厚先生提出的「實用理性」的概念相關,也是一種「立美」。「度」讓人要懂得把握像鐘擺一樣的平衡,不讓社會走向兩極對立的極端。

文藝在「第三空間」才獲真正獨立自由

李:論劉再復那一章提到,劉再復對於第三空間的構想,是獨立於霍米.巴巴的理論,異曲而同工。請問劉再復的第三空間之理論,其思想的演化過程是如何的呢?

劉:一九八九年我父親劉再復到了海外,他面臨如何選擇自己的人生道路的問題。因為他不想被綁架在任何兩極對立的「戰車」上,只想專心做文學研究,所以提出「第三空間」的範疇,即「在社會產生爭執兩極對立時,兩極之外留給個人自由活動的生存空間」。第三空間不僅包括不受外界壓制和擠壓的私人空間,也包括價值中立的公眾空間;既接近中國的隱逸文化和文學的內涵,也接近以賽亞.伯林所說的「消極自由」。在中國的語境下,「第三空間」和「第三種人」都沒有生存的權利和保障,常常被貶低和排斥,但是我父親認為隱逸文學和消極自由表面上是柔和無爭,內裏卻有守衛自由的拒絕黑暗政治的力量。在政治層面上,「第三空間」立足於兩極對立的中間地帶,具有寬廣的包容萬象的精神,既允許個人回到「自己的園地」,也鼓勵價值中立的各種公共空間;在哲學層面上,「第三空間」建立在中道智慧和禪宗的「不二法門」的基礎上,打通真諦和俗諦,對天地間多元的生命和情懷都包容和理解;在文學層面上,我父親認為,文學和藝術只有在「第三空間」才能夠獲得真正的獨立和自由,才有更多真正的創新,才不會淪為政治或商品社會的奴隸。

李:論金庸那一章,開首引用了一封金庸致劉再復的信件。附錄如下:

再復兄,小梅,

讀了「第三空間」一文,甚有同感。拙作《笑傲江湖》中劉正風欲「金盆洗手」,即爭取第三空間之悲劇,惜正派大領袖不准,殺其全家,且逼其小兒子批鬥父親。陳家洛歸隱回疆,袁承志遠赴海外,張無忌不做教主,皆韋小寶「老子不幹了」之意也。你們兩位基本上已找到第三空間,殊可慶賀。

金庸謹啟

能請您談談這封信的背景嗎?

劉:二○○一年,我父親在《亞洲週刊》上發表了一篇〈尋求生存的「第三空間」〉,金庸先生讀到了,馬上寫信給我父親,表示他特別認同,而且他在他的小說中一直都試圖表現「第三空間」。他是我父親多年的好友,兩個人都從不同的角度致力於開闢「第三空間」。不過他當時還不願意公開此信,擔心被左右兩派攻擊。直到他去世之後,我父親才將此信收錄在他的書中。

李:比較論金庸與論殷海光這兩章,便會發現金、殷兩人在第三空間裏,各有不同的取態。如殷海光主張沒有顏色的思想,金庸較傾向儒家的中庸之道,這兩者是否屬於不同的哲學進路?

劉:殷海光先生早年曾經反對共產黨,到了台灣後,除了繼續這意識形態以外,他開始尖銳地批判國民黨的意識形態,最終他認為,知識分子應該永遠保持獨立不移的姿態,不被任何政黨以及政黨的意識形態所左右。他的「無顏色的思想」就是主張要客觀地談問題,不要動不動就情緒化,用暴力語言把對方打倒。總體而言,殷海光先生比較偏向西方的自由主義,他受到穆勒、海耶克、以賽亞.伯林、羅素等西方自由主義知識分子的影響頗深。相比之下,金庸對中國的儒釋道思想皆有研究,他的小說人物實際上承載了儒釋道的文化精神。

「第三空間」的脈絡

李:對於新儒家,殷海光甚不以為然。根據您的研究,新儒家的思想跟第三空間又是怎樣的關係?另據您所知,李澤厚與劉再復對新儒家的取態如何?

劉:新儒家如徐復觀先生也屬於「第三空間」的知識分子。一九五七年,他跟殷海光有過關於民本和民主問題的爭論。其實兩個人從中西文化不同的角度來發展民主自由。徐復觀先生認為,民主自由在中國生根需要有中國傳統文化的滋養。可是,殷海光先生一直都以「五四的兒子」自任,對中國傳統採取堅決批判的態度,尤其當時國民黨利用「復古主義」對自由主義進行大圍剿,殷海光認為復古主義和現實權力結合,讓民主在中國沒有生存的土壤,所以他對徐復觀等的新儒家立場不以為然。李澤厚先生自認為是「新儒家」,劉再復則更接受禪宗的思想。

李:Chinese Thirdspace以現當代中國知識分子為論述對象,如果我們追溯古典文學的大傳統,能否梳理出一條第三空間的脈絡來呢?如《莊子》、陶淵明、《紅樓夢》這一脈絡。

劉:劉再復在他的許多著作中,其實梳理了《莊子》、陶淵明、《紅樓夢》這一脈絡。他認為這一古典文學脈絡,重視自然、個體、自由,跟他所定義的「第三空間」有着緊密的關係。他在出國前的「第一人生」中,比較傾向接受儒家的入世的思想,積極參與改革,但是他在出國後的「第二人生」,則轉而擁抱《莊子》、陶淵明、《紅樓夢》這一脈絡,選擇以「第三空間」作為他的立足之地。

(本文圖片由李浩榮提供。訪問及整理者為本版特約記者、香港作家聯會理事。)