編按:適逢澳門回歸二十五周年,澳門文化界聯合總會副會長兼作家專委會主任穆欣欣撰文綜述澳門文學的發展歷程,包括近期澳門文壇取得的成績、悄然改變着的澳門文學面貌、「離鄉」和「在家」的鄉愁等,誠為閱讀澳門文學的一把鑰匙。

澳門的歷史是中華文化和多元文化相互融合的過程,從互相尊重、理解與互鑑,到形成你中有我、我中有你的跨文化場域,其中包含了中華文化和海洋文化、中原文化和嶺南文化、土生葡人文化和歸僑文化等。而澳門文學則是指涵蓋了使用中文和葡文創作的作品,在澳門中西文化碰撞交融下生發的形態。

回歸前,澳門人經歷了從身份問題的自我探尋到文化自覺的過程。一九九九年澳門回歸祖國後,在國家支持下,特區政府出台諸多文化的保護和扶持政策,澳門在本土歷史、文學、藝術等領域內望自省,文化澳門發展的目標日漸清晰。

回歸二十五年來,也是澳門文學從他者的觀望,到成為中國文學的參與者、建設者的重要發展歷程。

幾見花開

我們先梳理一下近期澳門文壇取得的成績。

廣東省作協公布「粵港澳大灣區港澳作家作品出版扶持計劃」項目公開徵集入選名單,六部作品港澳各佔三部。澳門入選作品分別為李烈聲《灣區雜憶》(散文)、初歌今《流水難聽》(小說)、龔剛《超現實的貓》(詩歌)。

澳門劇作家李宇樑憑劇作《捉迷藏》獲第二十六屆曹禺戲劇文學獎,成為澳門獲此具有重要影響力獎項的第一人,其作品以獨特的中西文化視角為當代戲劇創作開闢了新維度。

定居澳門十二年的巴西漢學家沈友友榮獲「第十八屆中華圖書特殊貢獻獎」,這是中國出版界面向海外的最高獎項,旨在表彰外籍作家、翻譯家、出版家在向海外介紹當代中國、推廣中國出版物及促進中外文明交流等方面的突出貢獻。沈友友是首位以葡語翻譯中國典籍獲此獎項的巴西學者,他將《論語》、《道德經》、《莊子》歷史上首次從古代漢語直接翻譯成葡語,保護了作品的「原生態面貌」。其次是譯者在「原生態基礎」上,進行轉化和創新,用巴西人熟悉的生活場景,通過譯文中穿插食住行等物質文化解讀,作為理解中國精神的支點,這為當下文化交流與互鑑具有啟發和示範作用,在中葡文化交流上具開拓意義。

澳門文化界聯合總會會長吳志良的個人文集《何以澳門》於今年初出版,以「一書三號」的形式分別在香港、內地和澳門出版。

澳門歷史學者、作家胡根的長篇小說《孤島》獲國家廣播電視總局批准改編成電視劇,九月開拍。《孤島》以澳門歷史為依據,講述抗戰期間在澳門從事地下工作的革命者鹿安平,以鏡湖醫院醫生身份團結民眾,打破日軍封鎖,支持抗戰的故事。據悉《孤島》的葡文版翻譯工作也在推進中。作品中鹿安平的原型為中共地下黨員柯麟,為澳門人熟知。

澳門作家鄧曉炯創作的澳門歷史題材小說《迷城咒》由天津百花文藝出版社出版,澳門兒童文學作家楊穎虹的《雀仔園的雀仔》在第三十一屆北京圖書博覽會上輸出版權至印尼;澳門兒童作家麥然作品《恐龍人魔龍機甲》獲第十二屆「上海好童書」稱號。

《香港文學》二○二五年七月號出版「澳門文學專輯」,總編輯游江的卷首語這樣寫:「這些文字既是對澳門『多元共融』精神的文學註腳,更是澳門以文化遺產為紐帶,向世界講述『古今共生』故事的深情告白」。

澳門文學的特點正在改變

凡此種種,正在悄然改變着澳門文學的面貌,即副刊文學和業餘寫作群體。

絕大多數澳門作家從報章副刊的「豆腐塊」專欄寫作起步。本地發行量最大的報刊《澳門日報》,及創刊歷史更為悠久的《華僑報》,培養了眾多本地作者。不少人是從學生時代就投稿給報章,然後開始在副刊寫專欄,文字積累到一定程度出版個人文集。澳門作者的個人文集,多是報紙專欄文章的「自選集」,文章以短小精悍的雜文為主,題材來源於日常生活、社會話題等,地域特色鮮明,言之有物,讀起來有親切感並帶有時效性。即使在紙媒面臨巨大生存壓力的今天,很多紙媒取消了副刊,《澳門日報》、《華僑報》等副刊仍然是澳門作家發表作品的主要陣地。

澳門沒有專職作家,更無類似內地「作協」這樣的機構。二○二三年成立的澳門文化界聯合總會,下設十六個專委會,其中作家專委會是澳門和內地「作協」對接的機構,但仍為社團性質。澳門的寫作人大都有一份正職工作,利用公餘時間寫作,這讓澳門文學帶有天然的質樸、真誠與純粹,形成以散文、詩歌、中短篇小說創作為主的群體。熱愛,是很多澳門作者堅持寫下去的唯一理由。二○二四年由中國作家協會組織的港澳兩地「作家回家」的交流活動上,我在介紹澳門寫作人的創作時說:「我們是用別人吃飯、喝咖啡、聊天的時間來寫作。」

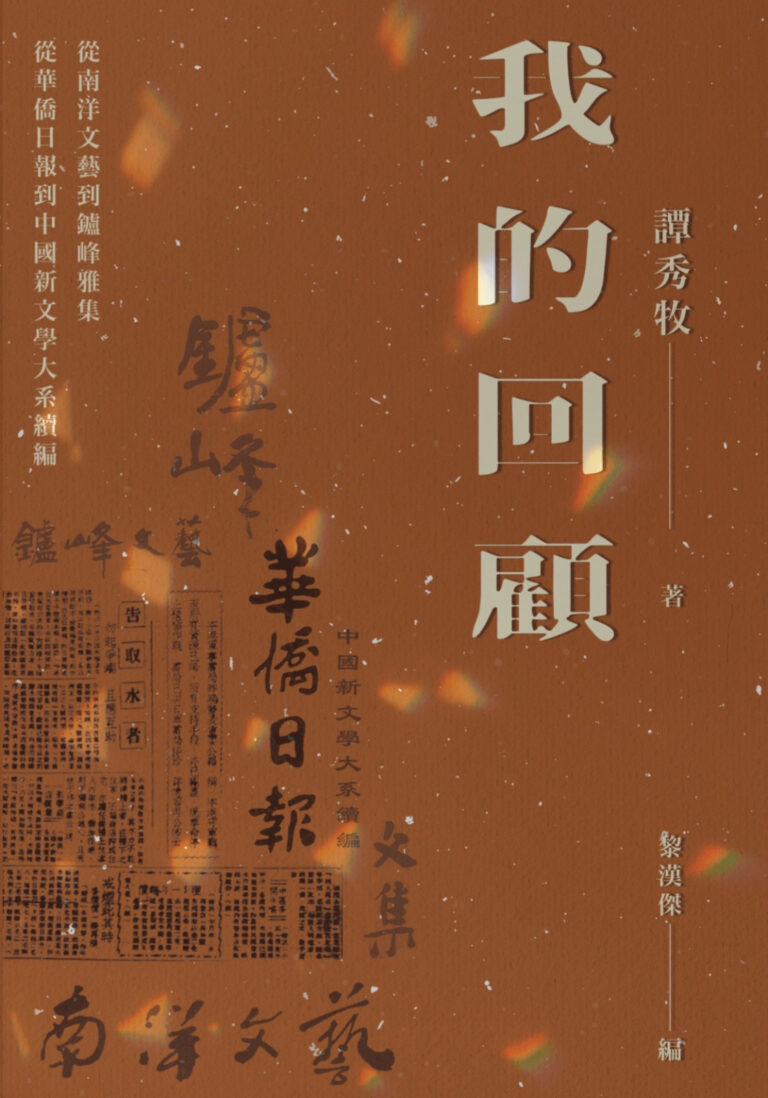

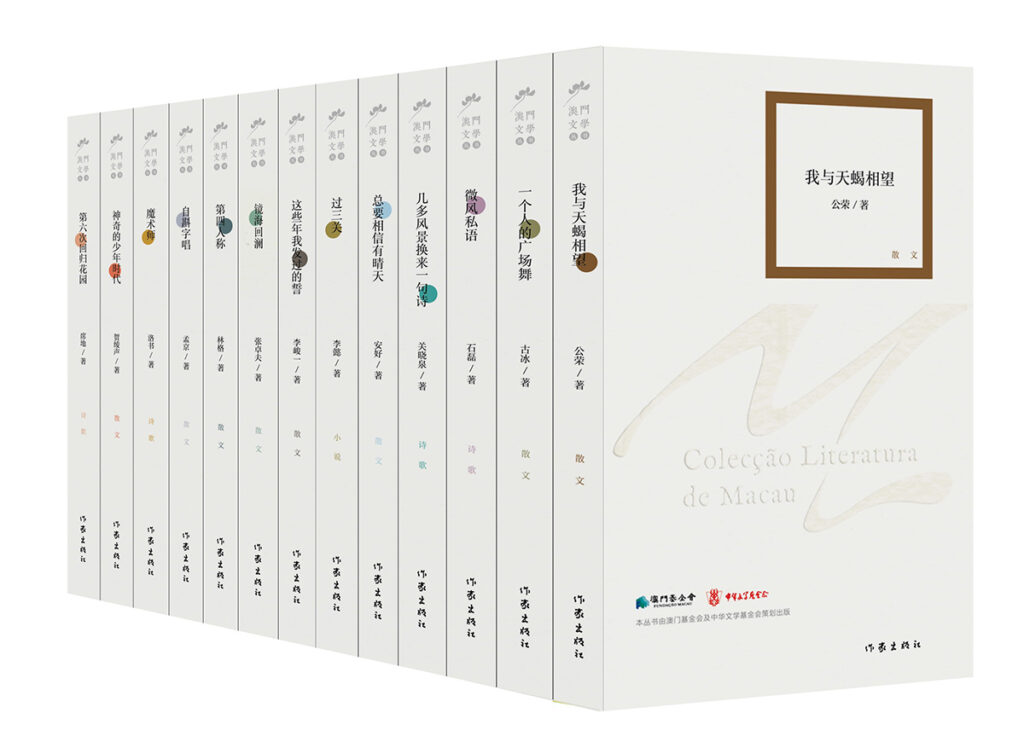

澳門是一座只有六十八萬人口的城市,以博彩業聞名於世,然而澳門的文學愛好者和寫作者佔比甚高,堪稱「賭城」中的「奇觀」。形成原因很大程度在於澳門從官方到民間社團都注重薪火相傳的文學人才培養,特區政府對出版、辦刊、文學交流活動、徵文比賽等提供資金資助。深耕「文學初心」更體現在澳門基金會主辦的澳門文學獎,至今舉辦了十四屆;持續舉辦澳門中學生讀後感徵文比賽長達三十年。從二○一四年起澳門基金會和作家出版社合作出版「澳門文學叢書」,先後出版五套共七十九冊,涵蓋散文、小說、詩歌等體裁,這是迄今為止最多澳門作家參與、影響廣泛的重磅文學工程。澳門文學社團也把培育文學新人視作重點工作,傳承文學薪火。寫作群體開始出現視寫作為第一職業的年輕人。

如果說,在澳門回歸祖國這一節點上引發澳門作家思考澳門人的「身份」問題;那麼回歸祖國後,澳門文學的創作主題則更多圍繞澳門如何被看見,不止是澳門的賭場,還有澳門文化、澳門人及其價值觀。澳門作家力求以文學形式來塑造和表達澳門,可視之為「文學裏的澳門」。曾在澳門大學中文系任教的朱壽桐教授把這一現象精準地歸納為「澳門文學是把歷史、古今、社會急速發展變化等壓縮呈現」。最能反映這一現象的,當數澳門文學獎的獲獎作品。以澳門青年作家李懿在第十四屆澳門文學獎中獲獎的中篇小說《上升的島嶼》為例,將日常中的澳門街道加以文學的陌生化效果,小說中的男男女女都具有雙面性,作品風格冷峻而有趣。這或許源於作家本人出生在澳門、又具有在內地求學和工作的經歷,帶有雙重視角觀察澳門,故此能創作出這樣一部風格獨特的作品。

「離鄉」和「在家」的鄉愁

澳門是一處華洋雜處的地方。在澳門居住的葡萄牙人最早為這片土地蒙上了一層濃濃淡淡的鄉愁。但久居澳門之後,葡萄牙人又有了反認他鄉是故鄉的情懷,有葡萄牙諺語為證:「喝過亞婆井的水,就忘不掉澳門!要麼在澳門成家,要麼遠別重來。」因此,澳門文學帶有天然的鄉愁,除了是葡萄牙人對家國的遙望之情、是土生葡人尋根的漂泊感,更是華人背井離鄉,用文字來慰藉的思鄉之情。

涵蓋中文和葡文創作的澳門文學,最為人熟知的是土生葡人作家飛歷奇的小說《大辮子的誘惑》,早在上世紀九十年代被改編成同名電影,由寧靜主演,是很多人了解澳門的入口。二○二三年澳門舉辦了飛歷奇誕辰百年紀念活動,肯定這位澳門土生葡人作家的傑出文學成就。

出生於澳門的飛歷奇,正職是律師,卻熱愛寫作,他的另一部長篇小說《愛情與小腳趾》也被改變成電影作品。另有《南灣》、《朵斯姑娘》等短篇小說。飛歷奇之子飛文基,子承父業,兼顧律師和作家兩個行業,多年來堅持創作土生土語話劇,針砭時弊、嬉笑怒罵,每年推出一部新作在澳門藝術節上演,保護了這一瀕危語言。代表作有《西洋,怪地方》、《畢哥去西洋》、《聖誕夜之夢》等。二○二一年土生土語話劇被評定為國家級非物質文化遺產項目。

上世紀五十年代由女作家江道蓮用葡語創作的短篇小說集《長衫》(又翻譯作《旗袍》)在葡萄牙里斯本出版。江道蓮出生於澳門,在利宵中學完成學業後曾往香港工作,也在上海生活過,回澳門後加入《澳門新聞報》,是澳門第一位女記者。這部作品一如它的副標題「中國故事集」——集中描寫敢於和命運抗爭的中國女性,有助於我們從另一角度認識澳門,認識澳門這片土地上融合不同文化滋養出來的澳門文學。

至今依然活躍在澳門的一位重要葡語作家左凱士,身兼多重身份:記者、出版人、翻譯家等,創作《內港》、《死在四個夜晚》、《澳門地名書》等作品,並主編、出版《中國詩歌五百首》、《陶淵明詩選》、《中國文學簡史》等。

此外,澳門的中文寫作者中,有一部分人並非土生土長的澳門人。由於上世紀八十年代前後,大批內地新移民來澳門定居,澳門歷史上經歷的又一次城市化進程。這批人被稱為「新移民」,有學者把他們的作品稱為「新移民文學」。新澳門人都有離鄉的記憶和思鄉愁緒。鄉愁,在澳門新移民寫作者筆下就是一場場個人經驗和記憶的書寫。如石城常描寫故鄉福建的鄉土人情、殷立民多憶江南往事、程文筆下滿是舊日廣州味道、谷雨筆端不忘上海、雙飛燕常往返上海澳門兩地,筆下就有了兩個城市從文化到飲食的比較。

故鄉與鄉愁,源自古希臘語,意指懷念永遠失去的事物,包括把對現狀的不滿,轉化為把過去美化的距離感。即使沒有離開家鄉,家鄉的過往,也會經記憶加以美好化,凡過去的都值得留戀與回憶,形成「在家的鄉愁」。當下的澳門,和其他正在努力打造大都會的城市一樣,奔赴在高速發展和運轉的路上,進入商業化運作的社會,小城昔日的鄉里鄉情逐漸淡化,成為老澳門人最為留戀的風景。

年逾古稀的澳門作家林中英厚積薄發,近年以《雀園記事》系列文章,聚焦自己兒時居住的雀仔園社區。她筆下帶出澳門城市變遷的歷史及消失的老物件,喚醒人們對澳門往昔的記憶。她用文字回味舊城區鄰里和睦、守望相助的珍貴情誼,中華民族的美好品德如孝、悌、信、義貫穿於文章細節中,體現在筆下老澳門人的言行上,對於這些種種的美好,澳門人常以「人情味」一詞概之。「人情味」成為澳門人認為最值得珍視的「本土特產」,常常在澳門文學作品中出現。而鄉愁與鄉情,正是閱讀澳門文學的一把鑰匙。最為人所知,莫過於聞一多創作的《七子之歌》,正擊中澳門文學「鄉愁」的核心。

躬逢盛世,澳門文學已開始步入收穫期;澳門也正發揮她作為中西文化交流窗口的獨特作用,讓更多的優秀文化從澳門啟航出海。

(作者為澳門文化界聯合總會副會長兼作家專委會主任、廣東省文聯副主席、廣東省戲劇家協會副主席、全國婦聯執委、中國戲劇家協會理事、中華海外聯誼會理事、中國作家協會會員。代表作有《文戲武唱》、《當豆撈遇上豆汁兒》等。)

【鄉港情】■ 點 心 ●文、圖 綠騎士

大圓桌邊圍坐滿人,桌上擺着層疊的竹蒸籠,像一個個魔術塔,藏着香噴噴的小寶貝。包、餃、糕、團、卷、餅、酥……點心像變化多端的小精靈,伴人長大。假日時一家人上茶樓,喧鬧和茶煙中瀰漫着幸福感,卻叫人不自覺,有如呼吸。

也有許多人,每早「一盅兩味」,是「獨歎」或是會友的時刻;曾經更有持着鳥籠上茶樓「鳥聚」的奇景。各形各式,滲透普羅大眾的生活。

點心與茶文化結合,這暖肚的治鄉愁特效藥散播全世界。在芝加哥時,親戚老遠從三百公里外而來,為了見見面,也為了飽嘗在偏遠城鎮找不到的美點。在溫哥華,點心精緻得使人訝異,還有,還有……

早些時在香港上映的《水餃皇后》,敘述一個流落香港的山東女子歷盡艱辛,創出輝煌成果,其間貫穿着對母親的深摯感情。美國華裔導演王穎一九八五年執導的《點心》,以婚姻為主題,探討母女兩代中外文化鴻溝間的矛盾與和協。

今春接到消息,在悉尼的侄女荺宜Kay、當年的黃毛丫頭,被選為亞太區「點心製作技藝」的傳承人!她在大學畢業後從事文職,不久卻毅然轉行,除了是她的堅持和努力,最感人是母親的支持和鼓勵,助她沉着氣衝過重重挑戰,以能繼承傳統和發展新方向。

不約而同,都是母女之間的深厚感情。點心點心,點點都是心意。

(作者為旅法香港作家、畫家。)

【公開徵稿】■ 「學苑春秋」園地公開徵稿

歡迎莘莘學子及老師投稿,下期開始主題為「情」。

學生稿篇幅五百字內,老師稿篇幅約八百字。截稿日期為二○二五年十一月三十日。

請把作品連同作者簡介及聯繫資料電郵至:mpmeditor@mingpao.com,標題註明「學苑春秋」投稿。