編按:第十三屆大學文學獎「傑出少年作家獎」頒獎禮已於六月七日假香港浸會大學善衡校園鄭翼之講堂舉行,表彰獲選的六篇中學生佳作。承接上期報道的賽果及刊登兩篇得獎作品,本期繼續刊載餘下的優秀作品及評審評語,以饗讀者。

霓虹遺書 ●王瑞琳 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學

子時.拆卸

「叮——」最後一支霓虹燈管墜地,碎玻璃濺起的聲響比我想像中要輕。我蹲在油麻地這棟唐樓的防火梯上,看工人用液壓剪鉗斷「美華冰室」的鐵支架。三十年來懸在二樓外牆的霓虹招牌此刻蜷縮成扭曲的鐵絲,像被抽去脊骨的紅龍,那些曾經流淌着氖氣的玻璃血管正寸寸斷裂。

寅時.熔接

二十歲那年我握着火槍的手還在發抖,師傅把燒軟的玻璃管按在我掌心。「霓虹燈是活的,」他說話時喉結在油汗裏滑動,「每道轉折都要留口氣。」我在旺角騎樓底學藝,看着師傅將「信興酒樓」的招牌拗成敦厚的隸書,碧綠中式邊框纏繞着橘紅色光管,整條街道都在那抹耀光裏浮動。後來我接掌「永明霓虹」,最愛深夜攀在棚架上校準燈管,香港的夜空被我們燒出千瘡百孔的光洞。

美華姐來訂製招牌時帶着一盅紅豆冰。「要夠閃,閃到隔海都睇見。」她將冰室開在廟街轉角,朱紅色「美華」二字鑲着孔雀藍滾邊,每當暮色沉降,那抹艷光便順着咖喱魚蛋的熱氣蒸騰而上。

辰時.餘燼

LED燈箱像無數塊發光墓碑沿街豎立,凝視霓虹的遺址。它們太刺眼了,亮得能照見招牌背後霉黑的牆縫,卻照不亮雨夜裏找路的歸人。政府說霓虹招牌是懸空的凶器,那些纏繞半世紀的電線早該被剪除。我替「美華」拆卸下來的霓虹管仍躺在工場角落,玻璃內壁凝着經年累月的塵,像凍結的星雲。

午後雷雨驟降時,美華姐抱着鐵皮餅乾盒闖進工場。「周師傅,幫我留件念想。」她染黑的髮根竄出銀絲,指尖撫過彎折的燈管,霓虹殘光在她眼裏明明滅滅。我將「美」字最後一橫拗成波浪,燒進半截桃紅燈管。雨滴打在鋅鐵檐篷上,我們誰也沒說破,冰室結業那晚,是她親手拉下鐵閘,任霓虹光暈在雨水裏慢慢冷卻。

申時.遺光

如今我常去深水埗的廢料場拾荒,生鏽的鐵架上堆滿被肢解的霓虹殘骸。某日挖到半片「大三元酒家」的碎片,朱紅光管裏還困着三十年前的霓虹魂魄。我將這些碎片熔進新作,替中環畫廊製作裝置藝術。年輕策展人說這是「賽博龐克懷舊風」,他們不會懂,當我點燃火槍,燒熔的玻璃仍會流瀉出廟街的薑汁撞奶香。

戌時.續焰

今夜我又爬上太子道西的舊唐樓,腰間皮帶別着師傅留下的玻璃刀。遠處LED廣告屏正播放珠寶店的閃爍促銷,我將新燒製的霓虹鳶尾花鑲進鐵窗。紫藍色光波在冷氣機滴水間蕩漾,像極了從前冰室二樓那塊總在漏電的霓虹招牌。

底下有夜歸少女駐足拍照,她們的濾鏡會將這抹幽光調成復古色調,而我知道真正的霓虹從不褪色——它們只是化作帶電的塵埃,飄散在香港永不癒合的夜空裂縫裏。

評審游欣妮評語:

選材富有心思,創作見新意。文中從不同方面頗細緻地描寫霓虹燈管,呈現「我」對霓虹燈、此日漸式微的行業、滿載地方特色的文化的獨特感受,情感細膩而不突兀。結構上,隨時間推移敘事,略見「倒數」之意味。文章結尾寫拍照留影時用「濾鏡」,亦見弦外之意——提醒讀者思考:霓虹本已是幾近消逝之物,自帶「古」的色彩,偏偏留意它的人卻不多,加上濾鏡刻意為之的「復古」,其深意何在?

悵然若失 ●江卓欣 王肇枝中學

長途列車上,光着腳丫的半大孩子在長窄的走廊上跑。我母親笑了,她說小孩子都這樣,我小的時候也一樣。我看着車窗外倒退的風景,淡淡一笑,我知道,我記得。回鄉的我,無論是以前還是現在都那樣期待,「不知道他們兩個還好嗎?」我問我的母親。她應聲回答:「長大了,和你一樣。」我接過她手中的手機,言語留在喉嚨中,這是誰?我彷彿從未認識過我的童年玩伴。

「這是一心和向華?」我眉頭輕皺,我聽見自己的嗓音帶着明知故問的希望,母親低頭看着相片,明顯精心打扮的亭亭少女,淡笑着拿起獎狀的男孩,變化真大,母親和我都是這樣想的。她誇讚着一心越大越好看,向華考上了市一中,而我湧入腦海的卻是那最喜歡坐在我腿上的短髮女孩和不愛學習、一天拉着我去踢球、去公園的小鬼。我好像被時間弄丟了什麼,迷茫得我聽不見媽媽如何介紹我的「新朋友」,目光落在緊握的手機,又悄然到放鬆的手上。

三位母親曾是初中同學,舊相識了,只是我母親遠嫁,也就不得不和好友們相隔幾千里。我也同樣,小的時候跟隨我媽,暑假能回個三四星期,鄉下地方嘛,孩子都是放養長大的,所以在我回來的半個多月裏,一回頭便是跟着向華和一心這兩個孩子玩。其實我並不比他們兩個年長多少,細算也就三兩年,可他們就特別愛跟着我,為了爭今晚我去誰家睡都能爭得吵起架來,我只得無奈答應今天去一心家,明天去向華家,還都是孩子呢。我記憶中,自己笑着拉開正在嚷嚷得快要掉眼淚的他們,但我突然意識到,原本是三條交織的相交線,好像因為疫情的拆解,變成了並排線。而回過神來,我已經看不見延伸的方向,就連最初的起點好像也鬆動了。

下了車,安頓好後的第一個安排,我和一心、向華的母親相約了去郊外的水壩,他們的母親來的話,他倆應該也會來吧?我這樣想着,但最後向華沒有來。他母親自豪地說,兒子去參加省級比賽了。我的心好像被扎了一下,我甚至不知道也不記得那是什麼比賽,只知道他在忙,他很忙。我聽着阿姨們誇獎的話,靜靜拼湊起破碎的期待——一心會來的吧。我看着那和我身高相仿的少女從她母親的車上下來,又被不情不願地推到我面前。我感受到心中那巨石沉重地堵住了我的喉嚨,砸在我的胸口。

「你還記不記得她呀?」一心的媽媽這些年倒是變化不大,她搭住女兒的肩,把一心送到我跟前。我嘗試尋找那短髮女孩的身影。

這少女戴回她的耳機,塗抹着眼影的大眼睛終於看了我一眼,回以一個陌生的笑容,「記得,小時候一起玩的嘛。」於是她拍掉了母親放在自己肩上的手,看回手機時的她才把我拉回現實。或許這個年齡,更喜歡在線上而不是面對面聊天吧。我小心翼翼地說:「妹妹,我們加個聯繫方式好嗎?」她的視線從短視頻抬到我的臉上,她說好啊的時候我甚至鬆了一口氣,我該說「幸好」嗎,幸好我爭取到一個機會重新認識她。

遊玩水壩的經過沒什麼好說的,不想走,不想去,不想看,一心拿着手機,一直沒有放下過。她抱怨的聲音透着絲絲煩厭。我憋不出一句安慰,「我和你說說我在香港的事吧!」她的眼中閃過一抹好奇,但亦只是片刻,她又投入到和網友的傾談中,我輕嘆了口氣,好吧。

那晚我失眠了,我躺在床上,許多年前的畫面如浪潮般一波波湧現,我希望找到轉變的痕跡。而我點開手機,凌晨兩點半,一心仍在線上,而最新的動態是一大段文字,罵新的學校、新的同學有多令她討厭,還包括她的母親。我看了一半,看不下去了,屏上的藍光讓我眼眶酸疼,我重重地合上雙眼,把手機丟在枕邊,一下掉落到床底。

臨近回香港前,母親的朋友們安排了一次飯局,人很多,我大多不認識。我安靜地坐在自己的椅子上,圓桌對面的向華連一眼也沒和我對上。我卻下意識地握着筷子,想把面前的食物夾進那完全不會好好吃飯的淘氣鬼口中,剛舉起手才呆呆地想起,他坐得離我最遠。

飯後,人也走得差不多了,各自上自家的車。行前道別,我今晚住在舅父家,因為離車站最近。我蹲在飯店門前一棵枯瘦的樹前,店家養的狗依偎着我的手心,溫順地趴在我身邊任我撫摸。在晚風下,輕到難以捕捉的嘆氣,片刻就被吹散了氣息,我安靜地思索,原來六年,能改變的東西有很多、很多。

我沒有注意到向華接近,直到他也在我身邊蹲下,伸出手拍着趴在我腳邊的小狗,他洗得乾乾淨淨的褲腳沾上了一些泥土,他叫了叫我,聲音很輕,我聽出了少許藏起的疲憊。「姐姐。」我呆了一瞬,他喊出了一心不肯再叫我的稱呼。「你下次,什麼時候回來?」我看着他擱在小狗肚上的手,因為常年握筆壓出的繭。「應該十二月吧。」「啊,這麼久啊。」我低着頭,看不見他的表情,只感覺到他有些不捨。

「蹲在地上髒死了,起來回家了。」向華母親一喊,他就不得不站起身來。上車前,他還是遠遠地看着我,和我揮了揮手。

山路顛簸,我坐在後排,盯着車窗外前行的夜色,不可避免地想起一心那漂亮的臉,玩手機的模樣;向華像小時候一樣叫我姐姐,卻寫出厚繭的手。我拉下車窗,試圖讓風吹散我混亂的思緒。可我仍是無可避免地認清了一個事實,他們還是他們,只是已經不是當年的他們了。

評審曾詠聰評語: 這篇小說確實予人悵然若失之感,三位因母親而相識的「友二代」,成長過後根本無法築起友誼。作者暗寫三人活在家人掌控下,無從掙脫,也無法交換心事,只能同桌吃飯,離開便繼續生活。三位「友二代」成長環境迥異,萌起各自性格,待人接物自然不同。原以為「我」才是這段關係裏最孤獨的一員,直至蹲下來摸狗一節,帶出其中一位仍帶有兒時默契,即使離開了餐桌,二人的關係都可維繫,孤獨一方立時變成刻意疏離剩下來的一個,縱然她如何在社交媒體建立形象,也不能否認自己內心和現實的落寞。明暗雙生間,短短出現在人生的小插曲,便緊扣「患得患失」的浮生。

孽 ●黃芷穎 藍田聖保祿中學

招娣打開門,坐在沙發上的媽媽用眼尾瞧了她一眼,然後又繼續專注在電視上正播放着的新聞。剛從廁所出來的爸爸與她擦身而過直奔櫃子,從堆積如山的報紙,拿走疊在最上面的馬經,徑直走進房間。電視上的透明櫃擺滿了合照,放眼望去,照片中,男人抱着一個被襁褓裹着的男嬰,其他人都以他們為中心。角落上,有一個剛長出頭髮的女嬰獨自坐在車上,努力探着身子到處張望。在無人注意下,鋪上白尼龍布的圓桌不慎露出腐敗的朽木。

嫲嫲站在祭台前,雙手持着三柱帶火星的香燭,向牌位鞠躬。散發紅光的蓮燈站在牌位兩側,前面擺着奶粉罐和白色瓷碗,碗內是米黃色、黏稠的米糊。金黃色符紙被貼在了木牌兩邊,上寫兩行硃砂字:「往生西方淨土,投生富貴家庭。」木牌上刻着「女兒」二字,沒有名諱,上面有一張黑白B5相片,照片白花花的,像一幅濡濕的素描畫。懵懂的招娣學着嫲嫲鞠躬。

嫲嫲喜歡穿紫色、印着蘭花的圖案的上衣。手上總戴着一串珠鏈,有十四顆琥珀色、帶有淡淡檀香的佛珠。吃飯前,她會將珠鏈掛在左手掌,轉動佛珠,右手敲木魚,伴隨着「嗒、嗒、嗒」吟誦《華嚴經》——「往昔所造諸惡業,皆由無始貪瞋癡……心亡罪滅兩俱空」。

每晚,招娣都會鑽進嫲嫲懷裏,嫲嫲轉過身子,抱緊招娣,兩人感受着彼此呼吸的起伏。招娣要握着那串珠鏈,才能安心入睡。有時嫲嫲半夜如廁,會把珠鏈除下,光着腳躡手躡腳地走到廁所,生怕一丁點聲也會把招娣吵醒。

有一次,招娣睡不着,於是靜悄悄地挪開嫲嫲摟着她的手,把嫲嫲的被子往上拉一拉,又將被子的四角向內摺緊。她剛想離開時,嫲嫲突然說:「對不起……對不起……」招娣愣了愣、沒有上前,呆站原處。反應過來後,她用小手緊緊握住嫲嫲的手。人在黑暗裏待久了,若突然看到一絲光,初時會不確信,但確定後會驚喜,然而,得到後卻會懷疑。

凌晨時分,女人被惡夢縈繞。夢中,她赤腳踩在猶如烙鐵一樣的山體之上,「媽媽你為什麼拋棄我……」哀怨的聲音在山中回蕩,聲音在山間來回碰撞,交叉穿梭在她腦海裏,猶如一隻蒼蠅撞擊玻璃窗,怎樣也逃不出去。冒着冷汗的她感受到招娣掌心傳來的體溫,心神便安靜下來,又陷入沉睡。

回憶如注了水的氣球無法觸碰,無法丟掉,只能輕輕的擱在一旁。水壓會把氣球磨蝕,水滴慢慢滲出,水點一滴滴往下掉,逐點擊潰那道防線。

「把她打掉吧」——聲音劃破寂靜的長空。帶口音的老婦,漫不經心地道:「女孩無用,生下來幹什麼,快點打掉。」見眼前的女生不動聲色,視線仍停留在黑白照片,老婦有點惱羞,便撇下一句:「你若不打掉,別想進我家門!」便轉身離去。挺着孕肚的女生遙望着老婦的身影逐漸消失,只覺諷刺,都是女的,口上卻說着「女孩無用」。她無法捨下孩子。隔着肚皮,臍帶與羊水,她依稀感覺到她們緊緊相連,但她無能為力。樹幹離不開根部,要依附着它供應的養份,一旦割裂,樹幹會死掉,樹根不會。養份不夠時,枯死的總是那些樹葉。女生醒來時,身子輕了許多,但又重了許多,肚子癟了下來,被人掏空得一乾二淨,空蕩蕩的,但又塞滿了歉疚、慚愧與罪惡。肚子上的縫口如蜈蚣般滲人,如腐爛的蘋果鑽出蛆蟲,一點一點撕咬骨頭上的肉。她摸着自己的肚,窗外的樹,空空如也,只剩樹枝。

出院後,她獨自走在無人的街道,總覺得有東西跟着她回家,她不敢往後看,只是裹緊風衣,加快步伐,趕緊走到人多的地方。接下來幾天,腦海中常浮現指責她的聲音。在人潮湧動的地方,她總是低下頭走,並用雙手護着肚子,她害怕那道醜陋的傷疤被人指指點點。她開始念經打齋,又時不時到寺廟,跪在佛祖前懺悔。

當時媳婦做產檢,發現懷的是女兒後,打算把胎打掉,她絕不會讓同樣的事再發生。媳婦臨產時,她一直在手術室門前徘徊等待,捏緊那串珠鏈,嘴巴一直開開合合,祈求各路神明保佑。手術結束後,她穿上防護服,小心翼翼地抱着那蜷縮着雙腿的嬰兒,嬰兒的眼珠映射了一位曾經的母親,她堅信這是唯一贖罪的機會。

若把接穗接在砧木上,互相緊靠,彼此的傷口便會癒合。砧木成了輸送水份的通道,接穗成了製造營養的源頭。

時間久了,招娣發現嫲嫲有時發怔,遙望遠方、眼神迷離。嫲嫲含糊地道:「你在哪?」招娣正想回答時,發現嫲嫲眼裏裝的不是她,她思索良久,儼如水中撈月,撈起的水又從指縫溜走。她只好跟隨着嫲嫲的視線望去,最後停留在她身後的超聲波圖。招娣回想過往一樁樁事,她如登往山頂的人,快到達頂點時,世界在一剎那間崩坍,她一腳踏空,彷彿墜回現實般。夢境是假象,失重感卻如此真實。一條跳出魚缸的魚,拼命地尋找着自己的海洋,但是離開水後,鰓失去了作用,窒息感湧上心頭,悄無聲息地把她淹沒。她躍進魚缸,陷入睡夢中,編織着美夢,沉溺在謊言,應了一句:「我在這。」嫲嫲的視線緩緩移到招娣的臉,眼神又突然重新聚焦,用雙長滿繭的手撫着她的後背,展現如小孩子般失而復得後的笑容。招娣大口大口地吸着空氣,似是蠶,吐絲作繭,自陷其中。

砧木吸收着接穗的養份,結出與接穗品種相同的果實。

評審黃言丹評語:

本作以「孽」為題,細膩勾勒三代女性在性別壓迫下交織的命運枷鎖。「招娣」這名字本身就是一面鏡,映照出「嫲嫲」的懺悔與錯位的母愛,以及時至今日,依然難以擺脫的性別不公之「孽」。結局中嫲孫之間的情感對接,既是錯認也是救贖,為作品注入一絲微光。全篇結構緊湊,意象層次豐富,深刻描繪「嫲嫲」與招娣的內心掙扎,思想深度與敘事張力兼備,是一篇成熟動人的佳作。

童年 — 畫圓 ●林巧盈 聖公會曾肇添中學

我們來畫

圓圈,沒有坐標線

不要角度,不要半徑

——零

寫一個所有數字的

起源

大家來畫

圓圈,都有些什麼

左上角描一個圓?

——太陽公公

右下角塗兩個圓?

——陽光曬不化的雪人

沾點肥皂水,吹

好多好多的圓

朝着媽媽的大圓臉

輪到你來畫

圓圈

氹氹轉,菊花園

炒米餅,糯米糰

團圓在

畫布暈開的一滴圓

來

寫童年

句尾勾上一個圓

評審黃言丹評語:

詩作巧用一字多音,將童年的記憶與情感濃縮在「圓」的多重意象之中。從零開始,串聯太陽、雪人、肥皂泡、媽媽的臉與童年遊戲,並利用「圓」的諧音與延伸字義,如起「源」、菊花「園」、團「圓」等,細膩捕捉童年的純真與時間稍縱即逝的傷感。整體風格輕盈自然,節奏跳躍利落,意念完整,是一首溫暖動人、充滿語言巧思的佳作。

【特 稿】■ 抗戰勝利八十周年隨想十二首 ●鄺龑子

大國本泱泱,中華命脈長。

重文輕武事,近世苦辛嘗。

席捲歐風盛,茶絲瓷貿昌。

白銀逆差巨,鴉片作工商。

毒品當銷毀,英蠻暴利傷。

惱羞成怒氣,態勢更囂張。

晚清原積陋,一戰劣斑彰。

割地羞賠款,天朝敗絮揚。

列國爭欺侮,船堅炮利槍。

瓜分頻搶掠,中土墮窮鄉。

倭寇恆無德,文明仰漢唐。

忘恩翻負義,侵略抓多方。

凶殘添殺戮,生化欲催降。(註)

難算丹心志,身殲血染江。

游擊攔機動,分流切敵慌。

鯨吞癡夢想,曠日疊傷亡。

孽重招天罰,花旗戰務幫。

菇雲宣核武,一擲滅猖狂。

中華非悍族,千載歷滄桑。

建業拋悲憤,高瞻覽混茫。

止戈方識武,科教漸興邦。

制霸強軍在,齊心協力扛。

命運原同體,人間向善坊。

中和偏蔽解,相助世安康。

註:二戰期間,日寇關東軍七三一部隊在偽滿洲國用活體中國人、蘇聯人及朝鮮人進行生物武器(如細菌)、化學武器等慘無人道之試驗,犯下危害人類罪及戰爭罪。

(作者為耶魯大學東亞語言及文學系哲學博士、香港大學中文學院名譽教授、南溟詩社社長兼主席。)

【創作園地】■

紅 荔 ●萍 兒

如串串音符排練短暫的愛

跋涉南方三十度的枝頭

褪去過份的甜與依靠

夏花攜盛世容顏

茶炙篝火入戲太深

誰也猜不透今日紅荔的幸福

經過七月的風

你喚她歲月

我喚她天涯

(作者原名羅光萍,為香港中通社副總編輯、香港藝術發展局文學組主席、香港作家聯會執行會長。)

青 檸 ●楊流昌

青檸剖開夕照盈滿的盛夏,

果實在垂墜中藏隱,

如未及譜就的顫音,懸於枝上。

梅酒在茶盞裏浮沉,

似星墜入篝火深深,

誰又能數清港灣不眠的浪痕?

當南風漫過三十度山徑,

你說浮沫會生根,

我見它消散在唇間,

你說晶瑩已生根,

它卻消融於眉間。

(作者為香港中聯辦台務部原部長。)

誡女、觀星相 ●龐詠文

誡女

同是一般皮肉骨,何來淖水坎離分?

朝憂蝶笑珠圓貌,夜恨風掀雪素裙。

電幕喧喧羞蕩婦,牌坊寂寂鎮芳墳。

千符萬籙遮天月,報以巫城烈火焚。

觀星相

竊聽星君語,呢喃洩吉凶。

休言多命舛,一念洞天逢。

(作者為香港大學中文學院「中國古典文學專題研究:古典詩的韻律美學與寫作」課程學生。)

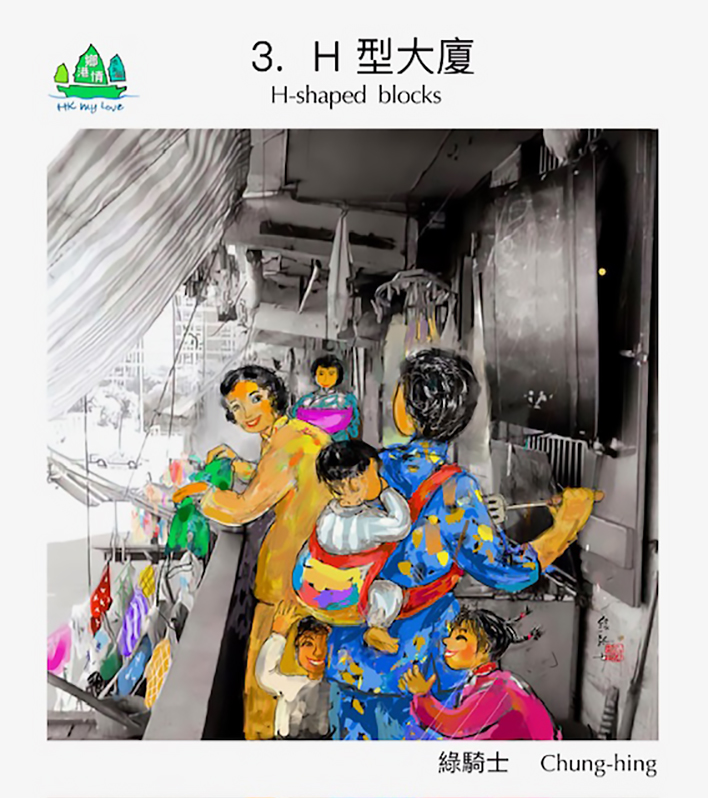

【鄉港情】■ H型大廈 ●文、圖 綠騎士

編按:早期香港的徙置大廈空間狹小,環境惡劣,但緊湊的空間卻令住戶之間多了不少互動。作者的姨姨曾住在徙置大廈,後來搬入設備齊全的新居。雖然環境改善,鄰居們卻緊閉門戶,不及以往般密切。

姨姨一家四口,曾住柴灣最早期H型七層徙置大廈。擠在一百二十平方呎中,與鄰居相隔的牆壁高處有兩格通風洞,無甚私隱可言。家家戶戶都在露天走廊上煮食。常去探她,每次忍無可忍要上公廁時都膽顫心驚。一格格沒有門、陰沉又惡臭;也用作浴室,是色狼出沒地。環境惡劣得無以復加。

終於他們獲遷到小西灣的公屋了,有了私人廚房浴室廁所,真是從地獄跳上了天堂。但姨姨欣喜之餘,竟有點兒失落,說:「各家都關上門。」言下之意是很懷念與幾個鄰居師奶一起做飯、閒話家常的時光。幸好樓下有商場讓她走動。後來姨丈去世了,她的兩個兒子,像許多從艱苦環境磨練出來的人,闖出一片天。長子去了美國升學,成家立業;與她同住的次子一家後來搬到沙田一處豪華屋苑,環境優美,有私人會所和泳池,但都是與她格格不入的地方。沒有街坊商店,白天家人都上班上學,與菲傭無甚可談,出外又不太方便,只有看電視度日了。但兒孫孝順,她很知足。

香港的人口如此稠密,空氣污染嚴重,但據聯合國開發計劃署及世界衞生組織等報告,卻連續多年蟬聯全球人均壽命最長首位。有各項因素,其中最奧妙的,是因人與人接觸的機會頻繁,人際溝通是生存最重要的精神養料。是的,「心是一個寂寞的狩獵者。」(Carson McCullers名著The Heart Is a Lonely Hunter。)

(作者為旅法香港作家、畫家。)