編按:「如今,戰火早已平息,但舅舅從工學團積累的教育初心、從難民營萌生的救助念頭,母親那代孩子用童聲點燃的抗戰火種,以及新時代孩子們對這段歷史的傳承,早已串聯成我們家族乃至民族的精神紐帶。」作者細述舅舅吳新稼創辦「孩子劇團」的點滴,並以珍貴照片重現母親與家族成員當年投身劇團,激勵軍民抗戰的難忘歲月。

在抗日戰爭的烽火歲月裏,有一支特殊的隊伍以稚嫩的肩膀扛起了宣傳抗戰的使命,它就是一九三七年在上海成立的「孩子劇團」。而這支劇團的誕生,與我的舅舅吳新稼的一次難忘經歷緊密相連,它的故事,更是深深鐫刻在我們家的記憶裏——我的舅舅是孩子劇團第一任團長,我的母親則是劇團中一名年僅十三歲的「抗戰宣傳員」。

用孩子的力量喚醒民眾

鮮為人知的是,舅舅對難民營孩子的格外關注,並非偶然,而是源於他此前在上海從事地下工作時培養的初心。當時,他的核心任務便是協助著名愛國教育家陶行知先生開展「工學團」運動,通過「工以養生,學以明生,團以保生」的理念,組織貧苦青少年一邊勞動、一邊學習,既掌握生存技能,又接受愛國思想啟蒙。在這段工作中,舅舅親眼見證了教育對困境中孩子的改變——那些曾因貧困而迷茫的少年,在工學團裏不僅學會了知識和手藝,更樹立了「為國家出力」的信念。這份與孩子打交道的經歷,讓他深知「給孩子希望,就是給民族留火種」,也為後來他在難民營中主動關懷孩子、組建劇團埋下了伏筆。

一九三七年,上海戰火紛飛,無數百姓流離失所。時年十八歲、已有一年多黨齡的吳新稼,在南市難民收容所中,再次看到了熟悉的、讓他揪心的場景:一群因戰爭失去家人的孩子衣衫襤褸,眼神裏滿是恐懼與迷茫,無人照料,只能在收容所的角落裏默默蜷縮。若是沒有此前在工學團與孩子相處的經歷,或許他只會心生憐憫,但正是那段協助陶行知先生辦學的過往,讓他本能地思考「如何真正幫助這些孩子」——與其讓他們在恐懼中消沉,不如用自己熟悉的「教育+引導」方式,用歌聲和表演喚醒他們的勇氣,更能用孩子的力量喚醒更多民眾。於是,他開始組織孩子們唱歌、排練簡單的抗日小節目,孩子們的臉上漸漸有了笑容,眼神也變得明亮。正是這次經歷,讓舅舅堅定了「組建一個孩子宣傳劇團」的想法。他將這個念頭上報黨組織,很快得到批准,在有着豐富革命經驗的老黨員王洞若的支持下,孩子劇團正式成立。

輾轉各處激勵軍民抗戰

劇團成立初期,舅舅帶領着這群孩子,在上海的街頭巷尾開展抗日宣傳。但隨着上海局勢日益緊張,日軍鐵蹄步步緊逼,劇團面臨解散或轉移的抉擇。黨從緊張的經費中擠出二百大元作為轉移費用,舅舅和幾個小夥伴便帶着二十名團員——最小僅八歲,最大不過十五歲,踏上了前往武漢的征程。

這段旅程充滿艱辛,他們靠雙腳穿山越嶺,餓了啃乾糧,累了倚樹休息,遇日軍封鎖線便繞路潛行。即便如此,途經徐州時,孩子們仍不顧疲憊搭起簡易舞台,用《松花江上》的歌聲、揭露日軍暴行的話劇,點燃了抗日隊伍與民眾的鬥志。歷經半年跋涉,終於抵達武漢。

在這裏,孩子劇團得到共產黨八路軍辦事處與國民黨三廳的雙重支援,規模迅速壯大到一百人。而它之所以能成為最具感染力的抗日宣傳力量,正因「稚嫩」本身就是最有力的宣言:當時不少百姓對持久戰心存疑慮,可看到八歲孩子高唱「槍口對外」,十歲孩子怒斥日軍暴行,人們總會動容:「連娃娃都不怕,我們大人更要撐下去!」同時,劇團事跡也打動了國際友人,海外媒體爭相報道,來信與捐贈源源不斷,向世界證明了中國抗戰的決心。

也就是在這個時候,遠在宜昌的母親和姨媽收到舅舅的來信。懷揣着「不要做亡國奴」的信念——這是學校老師常說的話,連外籍修女校長也支持他們的抗日宣傳,剛滿十三歲的母親毅然跟着姨媽前往武漢,成為劇團一員,用稚嫩的聲音唱響抗日歌曲。

武漢會戰結束前,劇團從長沙撤至桂林、重慶,每到一處都堅持演出。但長期奔波讓年幼的母親病倒,不得不暫別劇團長時間休養。短短一年多的劇團經歷,卻鍛煉出她格外獨立的性格,愛國信念更是從未褪色。

抗戰愛國精神傳承至今

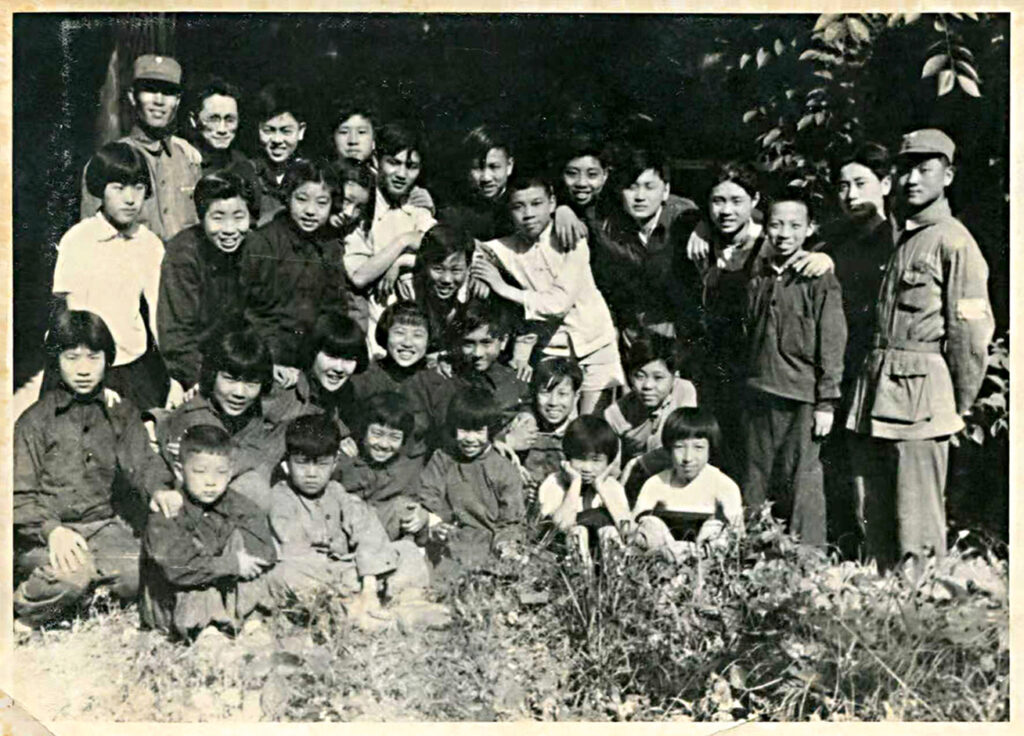

改革開放後,「鄧媽媽」(鄧穎超)仍牽掛着這些「小戰士」,在上世紀八十年代兩次接見劇團成員及後代,我的舅舅、母親和姨媽都有幸參與。而我對這段家族歷史的深度關注,始於十幾年前整理舊物時的一個意外發現——一張一九三八年孩子劇團的大合照。照片裏,十三歲的母親穿著樸素的演出服,眼神明亮又堅定,那模樣竟與我十三歲的女兒驚人地相似。正是這份跨越三代的「神似」,讓我對母親的這段經歷充滿了好奇,一次次纏着她講述當年的故事,才慢慢拼湊出這段波瀾壯闊的過往。

隨着對故事的深入了解,我愈發覺得這是一段極具價值的愛國革命題材。這些年,我曾多次與香港及內地的演藝界朋友分享,他們也一致認可:無論是搬上銀幕拍成影視作品,還是改編成話劇舞台演出,都能讓更多人感受到烽火中孩子們的愛國力量。不過,大家也都提到一個現實難題——需要大量符合年齡段的孩子演員,要呈現出當年的純真與堅毅,並非易事。

直到後來我在武漢遇到的一幕,讓我看到了這段歷史傳承的新可能。在武漢長春街小學,我得知他們以孩子劇團的歷史為藍本,成立了「新孩子劇團」,而且已經堅持了差不多三十年。這群新時代的孩子,不僅排練復刻了當年的抗日歌曲與短劇,還與武漢人民藝術劇院合作把這個故事帶上舞台,在武漢及多個城市公開演出,用稚嫩卻真摯的表演,讓那段紅色記憶在舞台上重煥生機。看到這一幕時,我由衷地感到欣慰:當年孩子劇團用童聲喚醒民眾,如今新時代的「小演員」們正在用同樣的方式傳承精神。我甚至想,如果未來有機會,把武漢新孩子劇團的演出帶到香港,讓香港的孩子們也能通過這些生動的表演,了解這段屬於中國的抗戰記憶,感受那份跨越時空的愛國情懷,一定能成為一次很有意義的愛國主義宣傳。

如今,戰火早已平息,但舅舅從工學團積累的教育初心、從難民營萌生的救助念頭,母親那代孩子用童聲點燃的抗戰火種,以及新時代孩子們對這段歷史的傳承,早已串聯成我們家族乃至民族的精神紐帶。它不僅是一張老照片裏的青春容顏,不僅是一段口耳相傳的家族故事,更是一代代人用行動詮釋的信念——愛國,從來都不分年齡,更不會被時光磨滅。

(本文圖片由羅海雷提供。作者為已故著名報人羅孚之子。)