編按:抗戰文學專題刊出後,反響熱烈,本期加推續刊。杜明明憶述母親續志先的烽火青春,書寫個體光亮如何融入民族記憶;郁達夫杭州舊居「風雨茅廬」經過精心修繕與布展,在紀念抗戰勝利八十周年的歷史節點重開,紀念這位以筆為戈的革命烈士。楊芳菲為文介紹。

致母親的烽火青春 ●杜明明

當太行山脈的風還裹着硝煙,我的母親續志先——那朵從太原女中走出的花,正把她淡紫色絲絨旗袍剪成碎條,繫在根據地女同伴們的髮梢,那是抗日硝煙裏最浪漫的溫柔。媽媽的三姐續淑仙嫁入閻府,與錫山堂兄同住閻公館。她很愛太原讀書的多才多藝的小妹,多次為妹妹聯姻。但媽媽的心已經被抗戰根據地自由民主吸引。她毫不猶豫奔向邊區的天。

一

我總聽媽媽老朋友說起她。她出演《放下你的鞭子》中的賣唱女孩。在街頭的戲台,鄉親們戰士們圍攏的人牆喧嘩熱鬧。她一出場,所有目光像被磁石牽引,順着她的身影流轉;她一開口全場鴉雀無聲,每一句台詞都激動人心。那時的她,是舞台上的光,是暗夜裏的星,用一場劇的時間,把家國的危難,刻進每一個觀眾的胸膛。

在太原女中她與傅作義將軍長女結下友誼,兩個懷揣理想的少女,常在課後並肩漫步,聊的不是閨閣心事,而是家國未來。後來烽火蔓延,她們繼續書信往來,在信中互訴百姓苦難民族危亡,像暗夜裏的紐帶,悄悄為北平的新生埋下了伏筆。多年後北平古城免遭戰火摧殘,母親總說「是眾人的功勞」,可我知道,那其中也藏着她的微光點點。

二

照相本裏有一張媽媽在根據地田間的黑白照片。穿著灰布軍裝的她,帶着未脫稚氣卻自信的目光。因為年紀小,她沒能拿起鋼槍,只能在邊區中學把書本與鋤頭握緊。除了演出,白天她跟着同學們下田;夜晚,她在煤油燈下教戰友們讀書識字。

一九三七年傷寒在邊區肆虐,媽媽為照顧同伴也高燒昏迷,眼看不行了,女友杜立夫得知趕來,不懼感染撲在她身上放聲大哭,居然讓她從死神手裏掙脫,睜開了雙眼。日寇來了,戰友們抬着擔架,在崎嶇的山路顛簸半個多月,母親後來總說,是杜立夫和戰友們的手托住了她墜落的生命;這情誼,她這輩子都無法報答。

三

根據地的村莊,總藏着猝不及防的危險。那天母親在村裏動員群眾抗日演說,突然「鬼子進村了」的喊聲刺破空氣,老鄉的門「吱呀」關上。母親慌張中跑錯方向,進入一個死胡同,夯土的牆很高,鬼子皮鞋聲近了,她很慌張舉步維艱。就在這時,身旁一扇不起眼的木門,突然「吱呀」開。一隻乾瘦的手把她拽了進去,啊!是個慈祥老大娘。沒等母親道謝,大娘已從炕頭扯過件破長衫,又彎腰到灶台洞掏出兩把黑灰,讓媽媽遮住俊俏的臉龐,「快坐在灶下拉風箱,千萬別抬頭!」

大娘還從院子鏟來豬糞撒在門邊。鬼子果然端槍進了院,看到屋子又髒又臭就轉身離開了。媽媽常說﹕「是千千萬萬個大娘,用自家的門自己的命,保護了我們。」

四

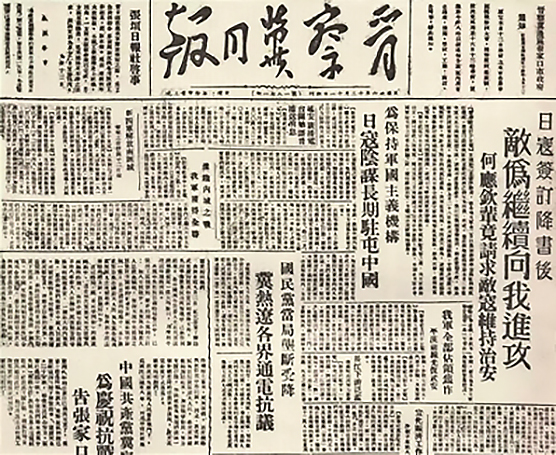

太原女中三年沒白上,媽媽一手好字好文章。她成為《晉察冀日報》記者,採訪本與筆成了她的「鋼槍」,槍林彈雨裏,她在社長鄧拓帶領下,跟着部隊輾轉,飛快地記錄編輯——她寫戰士們衝鋒時的吶喊,寫老鄉們送軍糧時的溫暖,寫反掃蕩時山林裏的艱難,每一個字都蘸着烽火的溫度,每一篇文章都透着不屈的脊樑。有人問她怕不怕,她總笑着搖頭:「比起前線犧牲的戰友,我這點危險算什麼?」可我知道,她也有軟肋——當大姐、二姐相繼降生,她只能把襁褓中的孩子寄養在老鄉家裏,每次繞道偷偷探望,都不敢多抱一會兒,怕孩子哭聲暴露目標,怕自己的眼淚拆穿「堅強」的偽裝。她喝着稀得能照見人影的小米湯,轉身就去追趕部隊。她把一個母親的牽掛,藏進了對家國的擔當。

五

她還把家裏的力量拉進了抗日的洪流。她是外祖父續漢最疼愛的老九,一封封家書,不僅是思念,更是動員——她勸外祖父捐出家產,勸外祖父利用社會關係傳遞情報。那個曾家境優渥的老人,竟真的把萬貫家財交給了政府抗日,自己過起了儉省的日子:一天只吃一頓白麵,其餘時候是玉米麵、高粱、窩窩頭。母親說外祖父總在信裏說「為了國家,值」,可她知道,外祖父夜裏也會擔驚受怕,怕情報洩露,怕女兒安危,卻從沒想過讓她停下腳步。

六

風掠過晉察冀的山巒時,總像在輕聲複述馬蘭村的事跡。那是百團大戰後,日寇的鐵蹄因失利而愈發瘋狂,日軍華北司令調集七萬日軍十二個師旅,還有日軍飛行團配合,以「鐵壁合圍」的狠厲,朝着邊區壓來,誓要蕩平這片紅色土地。

此時,《晉察冀日報》報社就扎寨河北馬蘭村,油墨香混着山野草香,每天印出帶着溫度的戰報,送往前線戰士手中。可這次日軍深入的突襲猝不及防,報社的印刷機還帶着印刷餘溫,撤退的號角已急促響起。村民們拉來騾馬馱着印刷機器,速奔深山,女人們幫着收拾文稿,只盼着能多保住一份傳遞希望的力量。

報社的隊伍剛隱入山巒,日軍汽車就進了村。他們只搜出了十九個村民,逼問報社的人員和設備下落。十九個馬蘭村鄉親,沒有一個人開口。他們的臉被風吹得乾裂,眼神卻比山間的石頭還硬,任憑皮開肉綻、刺刀劃破胸膛,始終只有沉默——沉默裏,是護着報社的決心,是護着邊區的骨氣,是護着整個民族的希望。槍聲在山谷裏炸開,十九道身軀倒在夕陽裏給馬蘭村的山崗烙下了永不褪色的印記。後來母親總說,抗戰絕不是這個那個人的功勞,我們只不過是洪流裏的一滴水,真正托起這片土地的,是馬蘭村這樣的百姓,是千千萬萬不肯低頭的國人;是百姓的血肉,築起了抗戰最堅實的長城。

媽媽還總說,比起在中山陵為勸蔣抗日剖腹自殺的表哥續范亭將軍,她真的不算什麼。 她三姐輾轉捎來消息,語氣裏滿是急切:「日軍很厲害,美軍也死傷慘重……閻錫山安排好了車,你帶着孩子跟我走吧,根據地實在太危險了!」可母親依然搖了搖頭,她不是不心疼孩子,不是沒見過凶險,只是,那些曾抬着她闖過生死線的戰友、炮火中一起寫文章但已犧牲的戰友、捨命掩護她的大娘,她放不下……

我還記得每當我問及媽媽那八年烽火,她眼裏依舊閃現當年的光。那光,是《放下你的鞭子》裏的赤誠、是根據地奔波的堅韌、是《晉察冀日報》字裏行間的勇氣,更是銘記恩情、永誌不忘的信念。那光,穿了幾十年艱辛,依舊明亮如初。似乎告訴我:有些青春,從來不是風花雪月,而是以身許國的擔當;有些情誼,從來不是尋常寒暄,而是生死與共的重量;有些人,從來不是尋常的過客,而是烽火歲月裏永不褪色的無名英雄。

(作者為續志先女兒、資深傳媒人。)

風雨茅廬 以筆為刃 ●楊芳菲

中國著名現代作家、革命烈士郁達夫是杭州富陽人。二○二五年八月二十八日,其在杭州市大學路場官弄六十三號的舊居「風雨茅廬」經過一年多的封閉式修繕煥新重開。

八月二十九日是郁達夫遇難八十周年,也是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年。選擇這個日子開放舊居是有其獨特紀念意義的。當天,郁達夫的長孫、富陽區文學藝術界聯合會副主席郁峻峰也來到現場,對於八月二十八日重新開館的日期,他頗有感觸表示:因為八十年前的八月二十九日郁達夫被帶走,隨後發現已遇害,這是他殉國的日子。

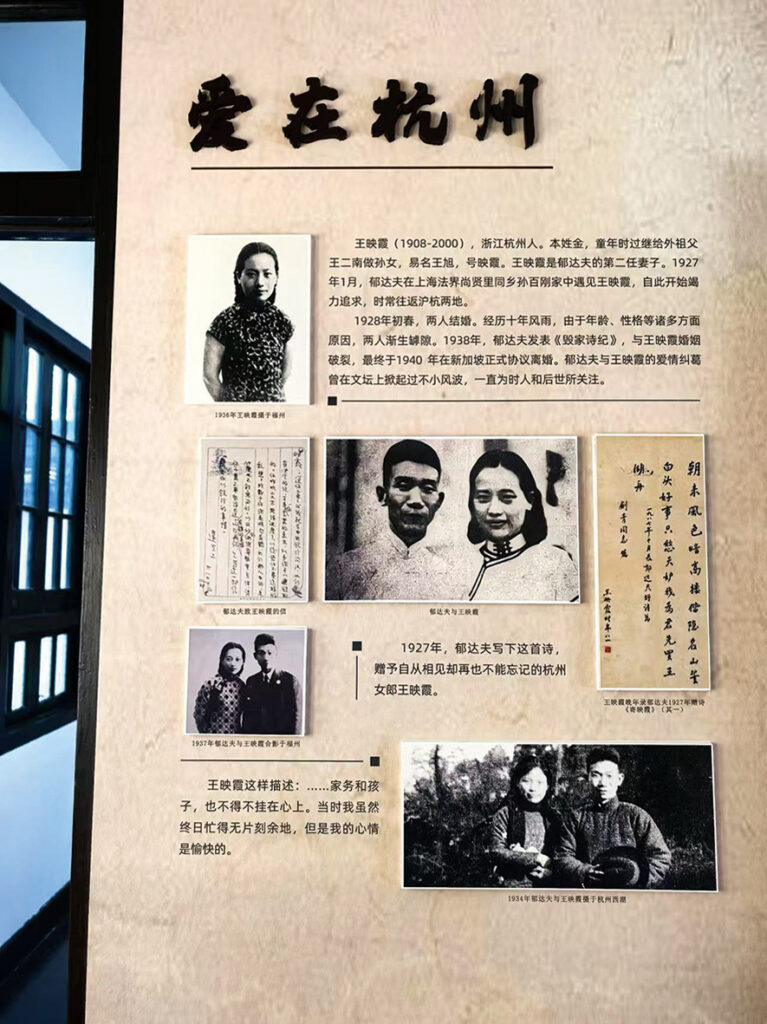

一九三三年四月,郁達夫和夫人王映霞由上海移居杭州,他親自設計建造了「風雨茅廬」,該建築青磚黑瓦、清麗典雅、三面迴廊頗有江南民居的風格。但是郁達夫在此僅住了一個多月就匆匆前往福州工作,以筆為利刃,投身抗戰的洪流。

一九三八年郁達夫遠渡重洋,奔赴新加坡,在《星洲日報》擔任編輯工作,以副刊為陣地,進行愛國抗戰宣傳。他表示:「我們這一代,應該為抗戰而犧牲!」他堅信:「中國決不會亡,抗戰到底,一定勝利!」他還在僑胞中募款,捐助延安魯迅藝術學院,表達抗戰必勝的信心。

一九四五年八月二十九日晚他被帶走,至九月十七日反法西斯愛國主義作家郁達夫被發現遭凶狠的日本憲兵隊秘密殺害於印度尼西亞蘇門答臘叢林,年僅四十八歲。

此次杭州煥新重開的郁達夫舊居「風雨茅廬」旨在紀念郁達夫的革命精神。展廳分為「一生傳奇」、「一世創造」、「一心愛國」、「一意杭州」四個篇章,涵蓋文學作品、抗戰史料、歷史照片、手稿、書法、給夫人王映霞的書信及與文化名人的交往記錄,多角度地展現郁達夫的文學成就和家國情懷。

未來,「風雨茅廬」將舉辦郁達夫文化推廣活動、紅色文學講座等系列活動,傳承「文章報國」的精神!(作者為作家、攝影藝術家。)