編按:匈牙利作家拉斯洛.克勞斯瑙霍爾考伊(László Krasznahorkai)榮獲二○二五年諾貝爾文學獎,本版特組稿介紹。主編潘耀明以獨特視角觀照拉斯洛如何在末世暗影中點亮文學星火。匈牙利華文作家協會名譽主席張執任與拉斯洛相識二十多年,與其中文譯者余澤民也熟悉,今獨家撰文談拉斯洛對李白與中國文化的迷戀、難忘的山丹丹中國之夜,以及回溯余澤民的翻譯路與肯定拉斯洛的傑出成就。不乏一手資料。

在末世暗影中 點亮文學的星火 ●潘耀明

二○二五年的諾貝爾文學獎,將世界的目光引向了多瑙河畔的匈牙利,引向了那位以複雜長句編織末世寓言的小說家——拉斯洛.克勞斯瑙霍爾考伊。諾獎評審委員會的讚辭如是說:「在末世恐懼中仍能通過震撼人心且具先知般洞察力的作品,重申藝術的力量。」這不僅是對其文學成就的肯定,更是對一種不屈的藝術精神的致敬。

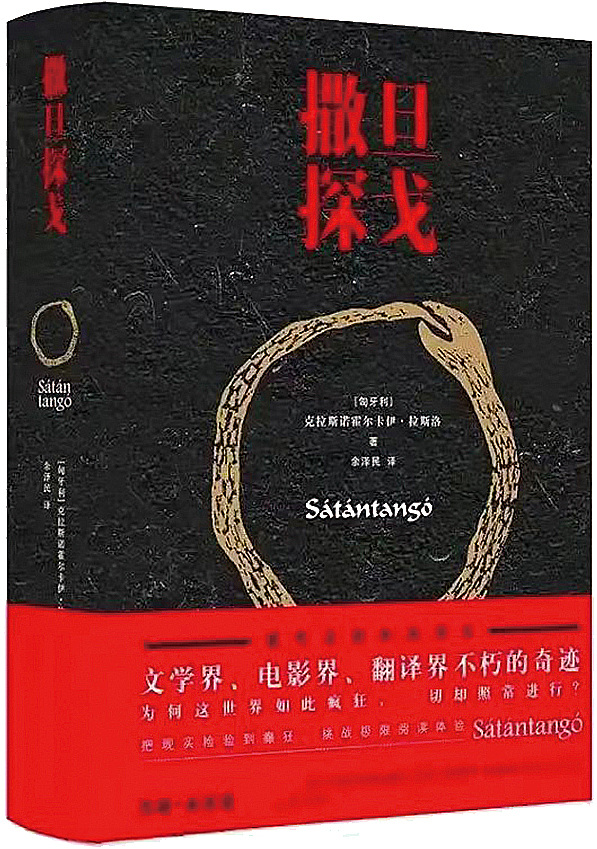

拉斯洛的文學世界,常被形容為一場漫長而無望的「撒旦探戈」。他的句子如熔岩般緩慢流淌,纏繞、窒息,卻又在絕望的泥淖中,透出詭異的音樂性與結構之美。正如其中文摯友張執任與譯者余澤民所形容:那是一種「魔鬼般邪惡力量的指揮和驅動」,場景荒僻,敘事宏大,在沉緩苦澀的文字內部,蘊藏着先知般的洞察與隱喻。讀他的作品,彷彿走進一座沒有出口的迷宮,卻在黑暗的盡頭,窺見人性的微光與藝術的救贖。

而這位被譽為「匈牙利末日大師」的作家,卻與遙遠的東方文明有着不解之緣。他不只是李白的信徒,更是中國文化的癡迷者。二十多年前,他深入四川,追尋詩仙遺風;他的家中,掛滿中國書畫,迴盪着京劇唱腔,甚至以筷子進食,儼然一處微型的文化飛地。那個在布達佩斯近郊「山丹丹」小院裏的「中國之夜」,不僅是友情的見證,更是東西方靈魂在文學火焰下的交會。

拉斯洛的獲獎,不僅是他個人的榮耀,也是一場跨越語言與文化的勝利。這背後,站着一位低調而堅韌的推手——譯者余澤民。他從漂泊異鄉的落魄醫生,到無師自通匈語,再到成為匈牙利當代文學在中文世界最重要的引渡人,其歷程本身就如一部小說。他筆下的拉斯洛,既忠實於原文的艱澀與沉重,又賦予其漢語的節奏與張力,讓中文讀者得以一窺那「熔岩流淌」般的敘事奇觀。

在當代文學日益輕淺、速食的潮流中,拉斯洛的寫作無疑是一種反抗。他不討好讀者,不簡化思想,執著於挖掘人類處境中最深沉的恐懼與困惑。他的作品提醒我們:文學不是逃避,而是直面;不是裝飾,而是揭示。即使在最晦暗的時代,藝術依然有能力為人類保存一絲尊嚴、一點溫度、一縷對意義的追尋。

正如他在多瑙河畔的小院中,遙想長安,聆聽京劇,吃中國菜,拉斯洛的文學實踐本身,就是一場跨越時空的文明對話。他的獲獎,不只屬於匈牙利,也屬於所有在絕望中仍相信文字力量的人。願這縷來自東歐的文學星火,繼續在世界的閱讀版圖上,燃燒,照亮,並與我們腳下的土地,遙相呼應。

(作者為香港作家聯會會長、《明報月刊》榮譽總編輯、本版主編。)

多瑙河畔,又一段諾獎佳話 ●張執任

十月九日,北京。晚飯之後,我早早就拿着手機等着。有消息說二○二五年諾貝爾文學獎會在北京時間這天晚上七點揭曉,我想在第一時間知道是誰獲獎,會不會如網上猜測的那樣,是「陪跑」多年的殘雪或者「陪跑」年頭更多的村上春樹?

七點剛過三分,消息傳來:本屆得主是匈牙利作家拉斯洛.克勞斯瑙霍爾考伊(László Krasznahorkai,另有譯名克拉斯諾霍爾卡伊.拉斯洛)。我不由得拍着大腿高興地「嘿」了一聲。為什麼「嘿」?因為我認識這位新晉諾獎得主,不但認識他,而且還認識他多部作品的中文版譯者余澤民。一時間,我覺得原本與諾獎之間的遙遠距離被拉近了許多,好像成了發生在近旁的事。

認識拉斯洛.克勞斯瑙霍爾考伊,是二十多年前的事了。那一天,經朋友介紹,他約我在布達佩斯第一區一家知名的咖啡館見面喝咖啡,說是想去中國四川採風寫一部紀實作品,讓我介紹些那兒的朋友給他。那時的拉斯洛與現在照片上所看到不太一樣,比現在清瘦,當然也年輕得多,他留着齊頸棕髮,戴一頂尖頂的呢帽,下巴上留了一小綹小尾巴似的山羊鬍子,一副前衛詩人、作家的樣子。他說他的姓太長,有點拗口,我也可以叫他「好丘」——這是一位漢學家給他起的中國名,因為他的家族姓氏「克勞斯瑙霍爾考伊」本身就是祖上老家一座山名,從詞義上說叫「好丘」也契合。

李白迷與山丹丹的中國之夜

拉斯洛是個李白迷,用今天的話說是李白的「粉絲」(在匈牙利,很多人是李白的「粉絲」)。他這次去中國要寫的作品選題是:李白詩歌對現今中國人的影響。一個匈牙利作家竟找了這麼一個選題,在我看來腦洞有點大,可我還是給四川的作家好友田雁寧掛了國際長途電話,託他接應幫忙。田雁寧十分給力,又找了幾位作家朋友,一路接力,陪伴拉斯洛去了李白故里江油以及成都四周好些地方。

一個多月後,拉斯洛從中國歸來,給我打了個電話,邀請我去他家吃晚飯。他的家在布達佩斯以北一個被在匈華人叫做「山丹丹」的小鎮,是半山腰上一個可以俯看多瑙河的小院。怕我上山不認路,他特意到布達佩斯接我,給我帶車。他開的是一輛很破很舊的奔馳,一路冒着白煙,我開車緊隨其後,到了他家。一進院門,拉斯洛就迫不及待拉我進屋看客廳裏的布置,這裏的牆壁上掛滿了他從中國帶回來的圖片:有仿舊的老北京、紫禁城地圖,有中國書畫與故宮、長城圖片。桌櫃上擺滿了景泰藍、蘇繡之類手工藝品與唐詩宋詞之類書籍;錄放機裏則播放着京劇名角的唱段,給人的感覺好像是一個小型的中國文化展覽。拉斯洛告訴我,這些物件有的是這次從中國帶回的,也有一些是五年前去中國時背來的。我這才知道,原來他五年前就去過中國,也就是從那時起,他改用筷子吃飯,出門吃中餐,在家聽京劇,到處搜集與中國有關的書籍,留心與中國有關的消息,而且開口閉口離不開中國。

這天晚上的主菜是一大鍋在院子裏用柴火燉出來的鹿肉,就着紅酒吃,吃罷又去客廳圍坐,繼續喝茶喝酒聊天。本來,拉斯洛只請了住在附近的幾個朋友一起吃飯作陪,可等到天黑的時候又不斷有朋友從布達佩斯和別處開車趕來,把客廳坐得滿滿的。原來,他們是知道拉斯洛歸來,又聽說有中國人來做客,趕來「湊熱鬧」的。拉斯洛向我一一介紹了他們,有詩人、作家、畫家,還有大學教授、名記者、名導演……都是匈牙利的文化人。

有這麼多的文化人在一起聊天,其熱鬧程度是不言而喻的。從詩人李白斗酒詩百篇的典故到他戲弄高力士的段子,再到大唐盛世的長安,然後又扯開去聊到故宮、長城、兵馬俑,聊到孔子、華佗、《紅樓夢》……有關中國的話題是越聊越多,越聊越熱,聽得我心裏都犯嘀咕:這撥哥們怎麼知道得這麼多?當然,當晚的重頭戲是聽拉斯洛講他此次中國之行的見聞——講他所看到的中國在改革開放中的變化,還有他對他所喜歡的中國文化的見解……

多年過去,我對那個夜晚的情景依然難忘,於是據此寫了篇散文叫〈山丹丹的中國之夜〉。確確實實,那稱得上是一個「中國之夜」!

我曾問拉斯洛,這次去中國是自己一個人去的嗎?他說不是,還有一位在匈牙利的中國醫生陪我一起去。我後來與余澤民說起此事,才知道那位「中國醫生」就是他——因為他大學本科讀的是北京醫科大學臨床醫學專業,剛來匈牙利那會兒還在南方邊境城市塞格德的一個小診所上過幾個月的班。

惺惺相惜的翻譯者與摯友

說到余澤民,那絕對是一個有故事的人物。他是一九九一年出國來匈牙利的,那時來匈牙利的中國人很多,有幾萬人,大家基本上都是在首都布達佩斯做生意賺錢,可余澤民不是,他在遠離首都的塞格德「漂泊」,靠不固定的工作拮据地生活,時常要靠匈牙利小夥伴們接濟才不餓肚子。就是在這樣的落魄的日子裏,他從零基礎起步,先是翻着字典讀匈語小說,然後又翻着字典翻譯匈語小說,愣是無師自通地學會了匈語。

此後的二十多年裏,他先後翻譯、出版了匈牙利當代前沿作家的作品三十多部。二○○二年,匈牙利作家凱爾泰斯.伊姆萊獲得當年諾貝爾文學獎,中國國內的出版社急於出版他的作品,卻沒有合適的中譯本,經過一番周折他們找到了余澤民。余澤民不辱使命,辛苦近兩年完成了凱爾泰斯的《命運無常》、《英國旗》、《船夫日記》、《另一個人》四部作品的翻譯,終於讓中國讀者也能讀到凱爾泰斯。在翻譯別人作品的同時,他也自己動筆創作,先後出版了長篇小說《紙魚缸》、《狹窄的天光》,小說集《匈牙利舞曲》等十部著作,獲過「二十一世紀文學之星」、「中山文學獎」、「吳承恩長篇小說獎」和台灣「開卷好書獎」,還獲過匈牙利政府授予的「匈牙利文化貢獻獎」。

余澤民與拉斯洛相識三十多年,一直是惺惺相惜的朋友。從早年的短篇小說《茹茲的陷阱》到後來的長篇小說《撒旦探戈》、《反抗的憂鬱》、《仁慈的關係》、《世界在前進》,他是拉斯洛絕大部分作品的中譯者。

先知洞察 在末世恐懼中震撼人心

余澤民說翻譯拉斯洛的小說是一件很痛苦的事,就如他在《撒旦探戈》譯者序裏所說:「翻譯完這本小說,我感覺從人間到地獄裏走了一遭。絕望之後的絕望,沒有人能逃出書中描繪的泥濘世界。」

不過,對這種「痛苦」,他又有自己的發現。他說:拉斯洛的作品「充滿了神秘而冷酷的隱喻,在奠定自己文學風格的同時,已經達到了自己的高峰。一個個克勞斯瑙霍爾考伊式的複雜長句接力,纏絞,確如火山爆發時殷紅的熔岩順着地勢緩慢地流淌,流過哪裏,哪裏就是死亡。」此外,「小說的構架十分奇特,帶着強烈的音樂性,有時讓我聽到譚盾的《火祭》,有時透出柴可夫斯基《悲愴》的韻律,雖然場景荒僻,但是敘事宏大,在沉緩、苦澀的敘事內部有着魔鬼般邪惡力量的指揮和驅動,正是這種撒旦的旋律像擺布棋子一樣擺布着每一個角色,操縱他們的每一個步伐、每一個動作,甚至每一個念頭。」這番話,正好暗合了諾獎評委會把今年的諾獎頒給拉斯洛.克勞斯瑙霍爾考伊的理由:「在末世恐懼中仍能通過震撼人心且具先知般洞察力的作品,重申藝術的力量。」

二○二五年諾貝爾文學獎公布了,作為諾獎得主的拉斯洛註定要成為新聞和公眾關注的熱點。可是與往年不同,同時被推到聚光燈下的還有得主作品的中譯者、摯友余澤民。一連幾天,他接到的採訪和約稿電話一直不停,不分晝夜,很多是來自中國國內。

余澤民說,他本來與拉斯洛約好,這幾天要去他家做中國菜的,這一下,這頓飯吃不成了。

(作者為匈牙利華文作家協會名譽主席。)