編按:二○二五年十二月五日,《洛杉磯書評》(LARB)推出題為〈李爾王走向中國〉的訪談文章,薛憶溈的長篇小說《「李爾王」與一九七九》再一次閃現於國際視野。這部四十萬字的「家族史詩」於二○二○年由《作家》雜誌分三期連載之後,迅即獲得華僑華人「中山文學獎」評委會大獎。其後五年間,這部作品觸發約三十篇、合共逾三十萬字的文學評論,更引起西方媒體和學者關注,相關評論現已由加拿大約克大學教授完成精選編輯。這部作品雖然仍未有單行本面世,但已成為近年中國文學界備受關注之作。在本文中,作者探討這部小說如何透過家庭悲劇審視特殊年代的價值顛倒與個體創傷,並將《李爾王》昇華為探討尊嚴與救贖的普世寓言。

在當代中國文學的版圖中,薛憶溈始終以沉靜而銳利的姿態矗立於喧囂之外。他既是語言的煉金術士,精雕細琢詞句的質地與重量,又是歷史的沉思者,執著於在時間廢墟中打撈被遺忘的個體記憶。長篇小說《「李爾王」與一九七九》並非簡單記錄傷痕或歌頌「改革開放」,而是在東西方文明交匯點上,重新審視中國現代性轉型中個體命運的「家族史詩」。它以文學的方式,將私人記憶昇華為公共歷史的寓言,讓一段被遮蔽的歲月重獲敘述的尊嚴。

這部作品巧妙地將莎士比亞悲劇《李爾王》的內核與中國特定的歷史年份「一九七九」並置,構建出一個充滿張力的複調空間。「李爾王」不僅是一本在特殊年代被禁錮的西方經典,更成為衡量人性尊嚴與精神自由的隱秘尺度;「一九七九」也不僅是一個政治轉折符號,更是人類精神經歷漫長嚴冬後,試圖重新尋找「回家」之路的共同寓言。薛憶溈以此完成對歷史的詩性重寫──不是以史家的冷靜,而是以作家的悲憫。

被置換的祭壇:從王權解體到家族崩塌

薛憶溈的敘事智慧在於,他並未直接書寫宏大政治運動,而是借《李爾王》的悲劇結構,將國家層面的權力更迭置換為家庭倫理的崩塌。小說中的「父親」形象,原型取自作者外公:一位受過西方教育、在時代洪流中被錯劃為「地主分子」的知識分子。他的命運與莎士比亞筆下的李爾王形成深刻互文:李爾因分國失權,導致家庭與國家的雙重混亂;而小說中的父親則因歷史「誤讀」被剝奪家庭權威,淪為政治邊緣的沉默者。

這種「退位」是一場被動放逐。他手中那本幽靈般的英文版《李爾王》,既是精神抵抗的堡壘,也是懸於頭頂的「達摩克利斯之劍」。在那個年代,閱讀英文被視為「裏通外國」的證據,父親與三個女兒的關係始終籠罩在政治高壓之下。親情被意識形態切割,家庭淪為階級鬥爭的微型戰場。

薛憶溈通過這一置換揭示殘酷真相:在極端政治暴力下,傳統「父慈子孝」的倫理結構被顛覆,取而代之的是基於階級的敵對關係。父親的「瘋狂」──或許是佯瘋,或許是真實崩潰──與李爾王在暴風雨中的呼號遙相呼應,都是對非人道秩序的悲愴控訴。他們的瘋癲,不是病理,而是清醒者在荒誕世界中的真實表達。

文學評論界常將一九七九年視為「傷痕文學」向「改革文學」過渡的節點,但在薛憶溈筆下,這一年承載更複雜的哲學意涵。對小說人物而言,一九七九年並非簡單的「春天故事」,而是一場劇烈的「顛倒」──不僅是命運的翻轉,更是價值體系的重構。

隨着政策落實,父親迎來「平反」曙光。那個曾經「很少說話」「幾乎沒有笑臉」的外公,突然變得興奮、滿臉笑容。這種「翻轉」表面是政治壓力的解除,實則是人性長期壓抑後的劇烈反彈。薛憶溈敏銳捕捉這種「顛倒」的雙重性:一是身份的顛倒──昔日的「階下囚」成為受尊敬的「老知識分子」,曾經的造反派則在歷史洪流中沉沒;二是價值的顛倒─曾被視為「毒草」的《李爾王》變為高雅文化象徵,昔日「正統」政治教條遭遇普遍質疑。

這種「顛倒」構成小說敘事的深層動力。父親試圖通過「回家」─重返城市、恢復名譽─來重建尊嚴。然而這種重建脆弱且充滿裂痕。正如李爾王恢復理智後仍面臨背叛與淒涼,小說中的父親在一九七九年後的「重生」,也無法抹去數十年精神創傷的烙印。平反不等於治癒,回歸也不意味着和解。

結構的迷宮:線性敘事與意識流的雙重變奏

《「李爾王」與一九七九》在文學形式上展現極高的藝術完成度。薛憶溈打破傳統家族小說的線性模式,採用「線性敘事與家族回憶交織」的複調結構。全書共三十三節,看似按時間推進,實則充滿意識流的跳躍與回環。敘述視角在「母親」、「父親」與「小外孫」之間靈活切換:第一節以母親視角切入,勾勒家庭歷史輪廓;中間部分通過父親回憶帶入驚心動魄的「前史」;結尾回歸父親視角,形成首尾呼應的環形結構。

這一結構不僅是形式創新,更是為「歷史記憶」主題服務。歷史從來不是直線,而是由碎片化記憶、情感褶皺與認知錯覺編織而成。薛憶溈借此讓讀者在「一九七九」的現實與「一九四九」、「一九六六」的過往之間穿梭,深刻體驗歷史對個體生命的持續傷害。尤其值得注意的是「祖屋之災」的伏筆:第九章中,母親冷冷回應父親關於外孫是否來鄉下的問題:「如果他還長着記性的話,肯定就不會願意。」這句看似隨意的對話,埋下了代際精神隔閡的種子,直至小說結尾才通過一場「精神交流」得以消解。

在眾多關於一九七九年的文學書寫中,少有作品如《「李爾王」與一九七九》般細緻關注隔代人之間的情感糾葛。小說最動人的篇章之一,是「父親」與「小外孫」之間的關係演變。在特殊年代,小外孫於鄉下外公家度假時,偶然發現那本奇書《李爾王》。對孩童而言,滿頁英文如同天書,封面上的「李爾王」與「莎士比亞」成為認知世界的第一個謎題。

這種「隔膜」象徵着歷史記憶在代際間的斷裂。但薛憶溈並未止步於展示斷裂。在小說後半部,隨着小外孫成長與對歷史的重新理解,他與外公之間建立起一種深層的「精神交流」。這種交流不依賴言語,而是一種靜默的共情。當父親在一九七九年試圖通過回歸尋找尊嚴時,小外孫成了這段歷史的見證者與記錄者。這種「精神交流」超越具體恩怨,昇華為對人類普遍生存困境的關懷。

小說結尾,父親在為母親送葬的儀式上,看見水面上浮現出新娘羞澀的面孔。這一魔幻現實主義筆法,既呼應開篇母親回憶新婚的片段,也象徵一場遲來的「和解」。父親終於掙脫政治身份的桎梏,回歸到丈夫與男人的本真情感。這種基於愛與寬恕的「回家」,才是真正的精神救贖。

「李爾王」是中國的,還是人類的

薛憶溈曾言,他的寫作是「為了民族的忘卻」。《「李爾王」與一九七九》正是這樣一部對抗遺忘的文學實踐。它不僅是關於一九七九年的家族史,更是一部關於人類如何在劇變時代中守護尊嚴的寓言。他將莎士比亞的「李爾王」請進中國湖南的鄉間,讓其在二十世紀下半葉的中國歷史中受難、沉思與重生。

在這部作品中,我們看見歷史的暴力,也看見人性的韌性;目睹政治的「顛倒」,也感受愛的永恆。評論家稱其為「人性的百科全書」,實不為過。薛憶溈以精湛結構、犀利筆觸與深沉悲憫,為我們鎖定一段正在消逝的記憶,也指明一條通往精神家園的可能路徑。

在此意義上,薛憶溈筆下的「李爾王」不僅是「中國的」,更是「人類的」;一九七九年也不僅是中國的「改革元年」,更是人類在廢墟上重新尋找光明的共同時刻。

(作者為《深港書評》主編、文化記者。)

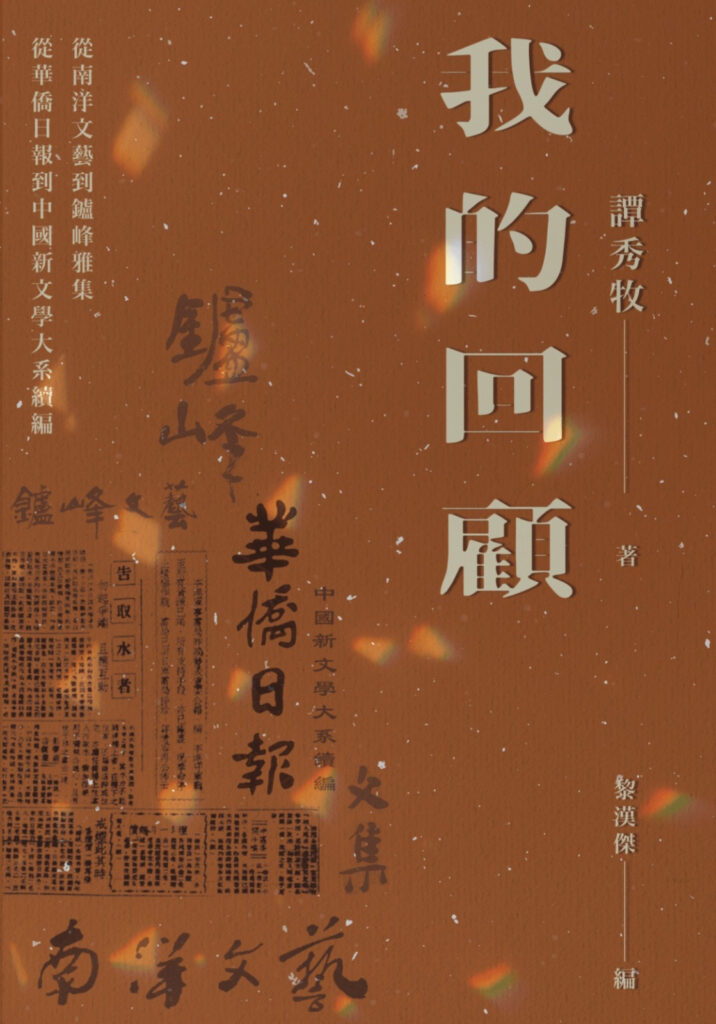

文化報人與時代同老的自度曲——評譚秀牧《我的回顧》 ●黃冠麟

寫譚秀牧的故事很困難,主要譚氏為香港文壇巨匠,狠評恐惹來話柄。又在於他的多面性:《華僑日報》編輯、鑪峰雅集發起人、藝評人,每一個面向的譚秀牧都極具稜角,會「彈稿」、會頂撞上司、甚至被金庸太太視為「蛇王」之時,自帶一股怨氣。對於香港文藝界一些西學東漸、或者涉及挪用他人文字的現象,看不過眼的他會痛斥其非、用力阻撓。經《我的回顧》整理,全書可以見到譚氏的工作經歷可謂運道不佳。而又何幸,當年香港報界有足夠的包容,讓譚氏及一眾「頂頸」報人能夠受着工薪,鐵骨錚錚。

譚氏成書,並非約稿而撰,純粹於網絡平台上夫子自道,由心而寫,無須作偽。後得黎漢傑君洽編而成。亦因如此,少不了譚氏對於人與事看不過眼的牢騷。散文最能將人性之真表露無遺,但最過癮的一點,在於其見文明與理性非常,絕非「維園阿伯」式的指點江山,「假如我做的話一定掂」的豪言壯語一句都沒有。他做到在敍事唏噓、點評直接、主次分明,而又因為其原則先行、性格明顯、左評右評、讓此書讀之需帶骨下嚥,難稱暢快。不過,就如老派酒家的蒸排骨小點,帶骨的肉排有筋膜香氣,墊底的還有手工柚皮,滋味豐富。識食者珍之。老派酒家與香港報業命運相同,曾活過那麼一場燦爛,今又垂垂老矣。譚氏所工作過的報社,除《明報》外,今都已經一一結業停刊。鑪峰雅集,作為現當代香港文人交誼的平台,不少前輩亦大笑西去。譚氏是這一段文壇憶舊的參與者,此書也自然是這個時代的忠實紀錄。

忠實保留香港文化基因

譚秀牧編成此書時,恐怕早已預見到這是巫祝於末法時代的絕唱,所以他亦強調這是「不二之選」。故友凋零,字裏行間浮動的,是整整三代香港文人的靈魄。走進共和,封建之下的司禮官,與典章文物同被掃入歷史塵埃前,還在努力書史。譚氏尖銳的批評、固執的堅持、對「文化版」、「副刊」稿件近乎迂腐的信仰偏執,在報業式微、網媒不校稿即可發的今日,顯得如此不合時宜,因此彌足珍貴。另一方面,這種高度交叉性,使得此書成為填補香港文學研究史的關鍵索引。譚氏作為參與者兼觀察者的雙重身份,記錄星馬作品在香港的傳播,是重要的史料補遺。當代研究者若欲解構「南洋—香港文學共同體」的形成,此書無疑提供了豐富線索。作為史筆,《我的回顧》最動人之處,恰在於其刺眼的忠實。文中那些未經修飾的抱怨與執念,還原出當時行業與時代的包容。這種帶刺的真實,恰是對「一人少一句」、「馬虎過到骨」、「和諧敘事」最有力的反諷。這種狀態之於今日,是隨時代進步而產生,還是文化人逼跪於金主,我們心中都有答案。

而即食文化橫行,誰還耐煩每周日到酒樓聚會,啃咬排骨?當人人都可以成為所謂的作家,當編輯風骨淪陷於刊文先看誰再考慮刊登的尷尬情況,《我的回顧》的存在,恰似最後一籠遵循古法製作的珍味,固執地以不合時宜的姿態,為時代紀錄一些不合時宜的人和事,為香港保留着文化基因的原始樣本。這份忠實,終將在歷史的暗室裏,刻下永恆的愁思。

(作者為文化工作者。)

【文 訊】■ 「文獻、文學與數媒:香港報章文藝副刊研究新探索」學術研討會召開

二○二六年一月二十六日晚六點到十一點半,國家社科基金重大招標課題「香港當代報章文藝副刊整理與研究(一九四九至二○二二)」第六次學術研討會在線舉行。會議由華南師範大學文學院聯合審美文化與批判理論研究中心、粵港澳大灣區跨界文化研究中心共同主辦,來自兩岸三地高校的六十餘位師生圍繞「文獻、文學與數媒」主題展開研討。

華南師範大學文學院院長段吉方教授親臨致辭。段院長肯定該課題研究對深化內地與香港學術聯繫、服務粵港澳大灣區發展的價值。課題首席專家、華南師範大學凌逾教授感謝學校和學院的大力支持,匯報項目進展情況,進入成果凝練與結項攻關階段,課題組系統整理香港報章文藝副刊,兼具文獻搶救與文化傳承雙重意義。

在子課題匯報環節,各團隊集中展示了階段性成果:華南師範大學張宇老師團隊編目工作已系統整理千萬字的史料;廣州理工學院張志國副教授與華南師範大學徐詩穎副教授系統匯報了團隊關於史論部分的撰寫框架與進展;香港中文大學何杏楓教授、丘庭杰老師團隊聚焦於跨界創意與港風敘事研究;華南師範大學侯桂新教授系統匯報了團隊「文化傳承與陸島共生」書稿撰寫進展;上海交通大學的龍其林教授團隊則關注報紙海外版的國際傳播實踐。隨後的青年學者研討環節中,課題組成員圍繞副刊的媒介空間、類型文學、都市書寫等方向展開探討,如對《大公報》版面「集納空間」的分析、《星島日報》海外版文藝副刊對嶺南文化的再現與重構等,展現出扎實的史料基礎與跨學科的學術活力。

在學術評議環節,深圳理工大學朱壽桐教授充分肯定了課題組將史料整理、理論探索與人才培養有機結合的模式,並對各子課題的具體路徑提出了優化建議。中國社科院研究員、南昌大學趙稀方教授建議研究應進一步聚焦報刊本體的歷時性梳理,以扎實史料為基礎構建歷史脈絡。香港文學史研究專家黃維樑教授在高度肯定課題基礎價值與團隊攻堅克難努力的同時,強調後續研究需嚴謹界定「文藝副刊」概念、聚焦香港性與世界性。

本次研討會標誌着該重大課題進入攻堅期,系列成果預計將為理解香港文學發展、豐富粵港澳大灣區人文研究提供關鍵性的學術支撐。

(通訊員 李永杰、蔡嘉洋、應一冉)