编按:今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利八十周年,为铭记历史、缅怀先烈同胞,让精神薪火相传,本版特组织文学专题,分两期刊载。吴军捷由鲁迅谈起,勾勒香港抗战文学脉络;周蜜蜜追忆父母分别以报道、诗歌和歌词记录烽火岁月,映照个人经历如何融入民族记忆;何佳霖则以诗文再现战时香港的沦陷与抗争,铭刻东江纵队与游击队的英勇事迹。本版主编潘耀明回顾抗战文学的发展历程,细述中国文人在战火纷飞年代的不挠之志。

抗战文学的历史回眸 ●潘耀明

八十载光阴流转,硝烟散尽,墨迹未干。抗战文学作为民族危亡时刻的精神火炬,不仅记录了血与火的岁月,更塑造了一代人的精神脊梁。从香港沦陷前的悲壮呐喊,到敌后文化的无声抗争;从孩子们稚嫩却坚定的歌声,到文人墨客在铁蹄下的隐忍与坚守——抗战文学以其多元的面貌,成为中华民族集体记忆的重要载体。

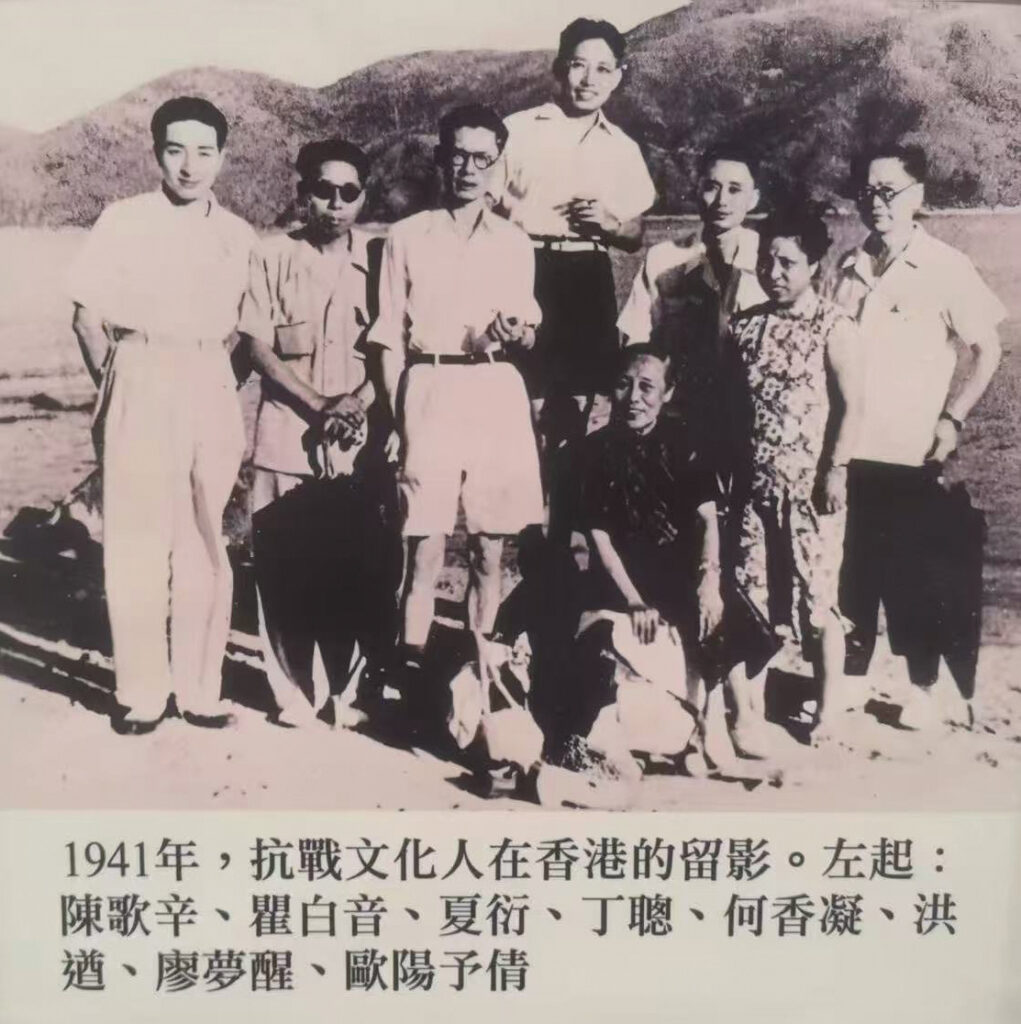

香港,这座东西交汇的都市,在抗战时期扮演了特殊而重要的角色。一九四一年沦陷前后,它既是文化人南迁的避风港,也是抗日宣传的重要阵地。茅盾、夏衍、邹韬奋等人以笔为枪,在《大众生活》、《华商报》等报刊上发表战斗檄文;东江纵队港九大队与本地游击队用生命守护家国,谱写可歌可泣的史诗。而像戴望舒等的文人,更在日据时期以不同方式保持文化气节,或假意投诚实为情报工作,或拒绝合作、以隐晦文字延续文化命脉。

孩子们也未曾缺席这场全民抗战。吴新稼所创的「孩子剧团」走遍大江南北,以童声唱出《松花江上》,用话剧揭露日军暴行。他们用最纯真的方式,唤醒了成千上万民众的抗战意识,甚至感动国际友人,让世界看到中国不屈的意志。

抗战文学不仅是历史的记录,更是民族精神的锻造。周钢鸣创作的《救亡进行曲》响彻大江南北,成为无数志士的精神号角;戴望舒在狱中写下的〈我用残损的手掌〉,以诗的语言触摸祖国的破碎与希望;许地山、萧红、萧军、端木蕻良等作家则通过小说与杂文,深刻反思民族命运与文化存续。

八十年后的今天,我们重新审视这段文学史,不仅是为了铭记历史,更是为了寻找那份跨越时代的精神力量。抗战文学告诉我们:文学可以是最柔软的慰藉,也可以是最坚硬的戈茅;它源于苦难,却指向光明。

如今,香江两岸灯火璀璨,维港烟花依旧灿然,但我们不会忘记——有些光芒,穿越八十余年时空依然炽热;有些坚守,早已融入这座城市的精神血脉。抗战文学的精神,将被继续书写、传承,在新的时代中仍然焕发出光芒。

——谨以这个专题,致敬所有在烽火中以文为剑、以心为火的人们!

(作者为香港作家联会会长、《明报月刊》荣誉总编辑、本版主编。)

香港抗战文学之一二 ●吴军捷

我们讲香港抗战文学,不能不从鲁迅谈起。一九二七年,鲁迅踏足香港,在《无声的中国》中,用「立人」与「反抗」启蒙港人,唤醒沉默的香港,为即将爆发的抗战奠定精神路基。

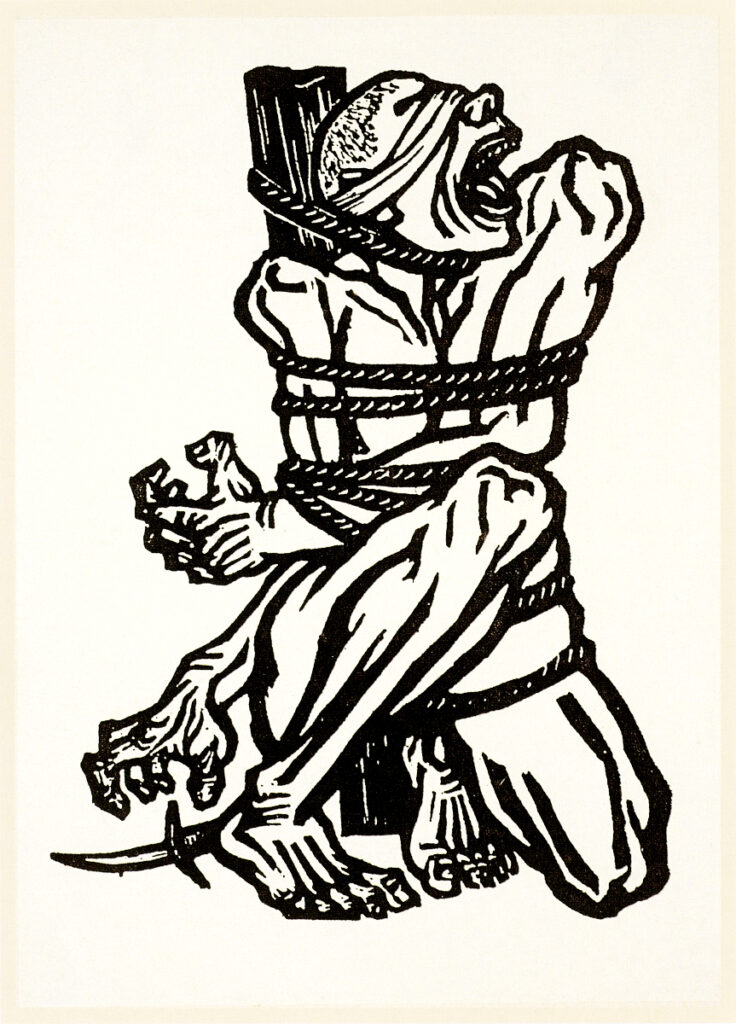

《怒吼吧,中国! 》是李桦于一九三五年创作的木刻版画作品,承传了鲁迅精神,是中国现代美术史上抗战文化的经典之作。

画面中一个被紧紧捆绑、双眼被蒙住的中国人,正挣脱绳索怒吼而起,他一只手伸向触手可及的匕首,展现出寻求解放的姿态,是中国抗战史上的一个符号,反映了中国人民在抗日战争时期的苦难和抗争,体现了中国现代版画艺术重要的历史价值和艺术价值。

许地山、茅盾、萧红、萧军等激发大众爱国斗志

许地山一九三五年应聘为香港大学文学院主任教授,他的短篇小说〈铁鱼的鳃〉创作于一九四○年,并于一九四一年二月正式发表,被文学史视为抗战文学中的重要代表作品。小说讲述了爱国科学家雷教授发明了能增强海军战斗力、名为「铁鱼的鳃」的潜艇技术(一种能从水中获取氧气并把二氧化碳排出的装置),但却在战时腐败、昏聩的社会环境下报国无门,最终与他的发明一同沉入海底的悲剧故事。不仅歌颂了知识分子的爱国热忱和坚强的民族自尊心,更将批判的矛头指向了当局的腐败和无能,并深刻反思了仅靠「科学」能否救国的现实困境。这一切都紧扣抗战时期国家与民族的命运。许地山其他众多杂文,如〈七七感言〉、〈造成伟大民族底条件〉等在抗战期间直抒胸臆,激发了大众的爱国斗志。

一九四○年「中华全国文艺界协会香港分会」成立,茅盾在港创作《腐蚀》,萧红《呼兰河传》、《生死场》,萧军《八月的乡村》等作品对故乡的深情描绘及对底层人民坚韧的刻画,激发了民族认同;真实的侵略者暴行记录,村民的反抗故事,东北抗日联军的战斗生活,激发了人们的反帝抗日爱国热情,在香港广为传诵。

东北作家李辉英的〈最后一课〉描述日军占领当地后,学校将被迫改用日语教学,国文老师方先生在最后一堂课上,向学生们讲述汉字的意义、国家的历史,用悲愤又坚定的话语传递民族尊严,最终在日军的监视下结束课程。通过最后一堂国文课的细节,浓缩了国土沦陷的悲痛、对民族文化的坚守,展现了普通知识分子的爱国气节与不甘屈服的精神,以及底层民众在侵略面前的觉醒与抗争,是对「亡国奴」境遇的沉痛反思,语言质朴真挚,情感浓烈,具有强烈的时代感染力,成为「救亡主题」民族精神呐喊的经典文本。既为抗战文学奠定了重要基础,也预示了香港日后被侵占的苦难与抗争。日军侵港后,如惠文学校的爱国教师,就在校园上演了真实的〈最后一课〉。

左翼文人移港办报拍电影宣传爱国救亡

自从一九三七年十一月十二日,日军攻占上海后,有人预言:「抗日新闻杂志等渐次由上海没影,而此等发行所今后移于香港、广东、汉口等地。而该三地将成人民战线抗日运动策源地。」香港因为一九三七年底至一九三八年间南来避难的沪、穗等地文化人,将宣传抗战的报刊、杂志、影剧等众多文化产品移植到港,唤起本港进步文化人的共鸣,改变本港文化充斥诵经复古、色情神怪的落后生态。尤其共产党护送宋庆龄自上海到港,在八路军驻港办事处廖承志安排下,与宋子文合组「保卫中国同盟」,一时令香港成了向海内外传播抗战文化的新基地中心。又自一九四一年一月初「皖南事变」后,桂林、重庆、昆明等地的左翼文化人多移居香港,迅速增加香港文化界、演艺界宣传爱国救亡的有生力量和随之产生的文化产品。

一九四一年,香港中文报纸达十一家。除了本地原有的《循环日报》、《华字日报》、《华侨日报》、《星岛日报》、《工商日报》、《工商晚报》之外,还有一九三八年移植到港的《大公报》(香港版)和《立报》(香港版)。一九三八年国民党创办的《国民日报》和国家社会党创办的《国家社会报》继续出版发行。一九四一年四月八日,《华商报》(晚刊)正式出版发行,开创中共在香港公开出版发行并获得港英政府注册批准的报刊宣传之路。八月下旬,该报实际销路超过五千五百份,成为香港发行量最大的晚报。同年,在港出版的各种期刊大约共有二十多种。五月十七日,邹韬奋在上海创办的《大众生活》周刊,在香港复刊。九月十八日,梁漱溟在港创办旬刊《光明报》,香港又出现介乎于国共两党之外的「第三党」的刊物。

香港影坛在一九三七年全面抗战爆发后陆续上映的国产和港产国防电影基础上,又推出《前程万里》、《小老虎》等十三部港产抗战新电影,一部在延安实地拍摄,全国九十多部抗战电影中,有七十多部在香港创作制作。今天,笔者还可以在香港电影资料馆找到六十三部。

香港已然成为中国的海外抗战文化城。

中国的海外抗战文化城

一九四一年十二月二十五日港督投降,但香港文化不降。

一九四二年,诗人戴望舒因从事抗日文化活动于被日军逮捕入狱,遭受酷刑折磨,创作出〈我用残损的手掌〉的爱国抒情诗:诗人用手掌触摸「沦陷区的大地」,如「这长白山的雪峰冷到彻骨」、「这黄河的水夹泥沙在指间滑出」,描绘祖国山河在侵略下的破碎、凄凉,满是悲痛与愤慨。当手掌触碰到「解放区的土地」笔调转为温暖、明亮,「只有那辽远的一角依然完整,/温暖,明朗,坚固而蓬勃生春」,传递出对民族解放的坚定信念与希望。抒发了对祖国深深的眷恋与对侵略者的愤恨,唤起民众抗争之心。

香港土生土长的作家侣伦创作的《无尽的爱》也值得一提。这部中篇小说的女主角亚莉安娜是一名侨居香港的葡籍少女,日本侵略者杀死了她的母亲、弟弟和未婚夫,她在毒死仇人——宪兵队长佐藤之后从容就义。帮助她实施复仇计划的是她的中国穷朋友、穷作家、穷职员。该作品描写了香港普通民众在战争阴影下的爱情与生活,体现了小人物在大时代中的坚守与抗争,体现了战争的残酷以及人性在战争中的挣扎与光辉,同时也反映了中西方文化在战争背景下的交融,具有一定的历史价值和文学价值。

香港被营救的文化人在获救后创作了许多关于香港抗战的文学作品:茅盾《劫后拾遗》、夏衍《走险记》、萨空了《香港沦陷日记》、叶浅予《香港受难》(一九四二年在桂林画成的漫画作品)。这些作品真实记录了香港社会各界人士在战争时期的惊险经历和生活百态,记录了许多当时在港文化名人的情况,具有很高的史料价值。

东江纵队港九独立大队市区中队创办宣传小报《地下火》,在密林油印游击小报,转载了许多抗战作品,把「抗战到底」贴上断垣残壁,用文学鼓舞香港各界奋起与日本法西斯作拼死斗争,对凝聚「同舟共济」的抗战精神,起到了很大的作用。

抗战胜利后,作家黄谷柳创作的长篇小说《虾球传》是中国现代文学史上第一部以香港底层少年为主角的通俗小说,被誉为「南派通俗小说的里程碑」。主角「虾球」出身贫苦,曾误入黑帮成为「马仔」,参与走私等活动,目睹社会的黑暗与人性的复杂,后因不愿同流合污逃离黑帮,最终投身华南游击队,从一个懵懂少年成长为有理想的革命青年。虾球并非完美英雄,而是充满「烟火气」的底层少年,他的迷茫、挣扎与成长极具代入感,同时塑造了「鳄鱼头」(黑帮头目)、「阿娣」(底层少女)等经典配角,展现了社会各阶层的生存状态。小说大量运用香港方言、粤语口语,具有强烈的「南粤风情」,也隐晦表达了对进步力量的认同,为当时的通俗小说注入了现实关怀与思想深度,打破了「通俗小说只讲娱乐」的局限。在香港和广州等地流行极广,也不失称为香港抗战文学的后续。

期本地作家深入开拓抗战题材

香港抗战文学浩瀚,值得我们广为收集,深入研究。如近年有人认为:许地山《国粹与国学》深入探讨了在抗战背景下,如何正确认识和传承国学,激发民族自豪感与凝聚力,为抗战提供文化支撑。叶灵凤《香港沦陷记》字里行间充满对侵略者的愤恨和对同胞的同情,延续了鲁迅批判现实的精神。杨刚《东南事变行》、徐迟《狂欢之夜》,黄新波木刻作品《卖血后》等都有各自的视角,反映了香港抗日战争的史实与启示。而其后许多内地作家的作品,都承继了香港抗战各方团结,抗战到底的传统。

可惜,香港本地作家对这个题材重视不足,开拓不深。至今未见能够真正反映到香港中英美国共三国四方合作抗日的文学作品,未有反映东江纵队港九大队在港浴血奋战的成功文学作品。笔者较为欣赏的是,香港作家黄奖写的一部有关大营救的小说,把其中一些片段写成武侠情节,引人入胜,颇有香港特色,其中隐示了香港的极大潜力。也许,在香港抗战文学的传承和发扬方面,还需要我们付出极大的努力。

(本文图片由吴军捷提供。作者为香港抗战历史研究会会长。)