编按:抗战文学专题刊出后,反响热烈,本期加推续刊。杜明明忆述母亲续志先的烽火青春,书写个体光亮如何融入民族记忆;郁达夫杭州旧居「风雨茅庐」经过精心修缮与布展,在纪念抗战胜利八十周年的历史节点重开,纪念这位以笔为戈的革命烈士。杨芳菲为文介绍。

致母亲的烽火青春●杜明明

当太行山脉的风还裹着硝烟,我的母亲续志先——那朵从太原女中走出的花,正把她淡紫色丝绒旗袍剪成碎条,系在根据地女同伴们的发梢,那是抗日硝烟里最浪漫的温柔。妈妈的三姐续淑仙嫁入阎府,与锡山堂兄同住阎公馆。她很爱太原读书的多才多艺的小妹,多次为妹妹联姻。但妈妈的心已经被抗战根据地自由民主吸引。她毫不犹豫奔向边区的天。

一

我总听妈妈老朋友说起她。她出演《放下你的鞭子》中的卖唱女孩。在街头的戏台,乡亲们战士们围拢的人墙喧哗热闹。她一出场,所有目光像被磁石牵引,顺着她的身影流转;她一开口全场鸦雀无声,每一句台词都激动人心。那时的她,是舞台上的光,是暗夜里的星,用一场剧的时间,把家国的危难,刻进每一个观众的胸膛。

在太原女中她与傅作义将军长女结下友谊,两个怀揣理想的少女,常在课后并肩漫步,聊的不是闺阁心事,而是家国未来。后来烽火蔓延,她们继续书信往来,在信中互诉百姓苦难民族危亡,像暗夜里的纽带,悄悄为北平的新生埋下了伏笔。多年后北平古城免遭战火摧残,母亲总说「是众人的功劳」,可我知道,那其中也藏着她的微光点点。

二

照相本里有一张妈妈在根据地田间的黑白照片。穿着灰布军装的她,带着未脱稚气却自信的目光。因为年纪小,她没能拿起钢枪,只能在边区中学把书本与锄头握紧。除了演出,白天她跟着同学们下田;夜晚,她在煤油灯下教战友们读书识字。

一九三七年伤寒在边区肆虐,妈妈为照顾同伴也高烧昏迷,眼看不行了,女友杜立夫得知赶来,不惧感染扑在她身上放声大哭,居然让她从死神手里挣脱,睁开了双眼。日寇来了,战友们抬着担架,在崎岖的山路颠簸半个多月,母亲后来总说,是杜立夫和战友们的手托住了她坠落的生命;这情谊,她这辈子都无法报答。

三

根据地的村庄,总藏着猝不及防的危险。那天母亲在村里动员群众抗日演说,突然「鬼子进村了」的喊声刺破空气,老乡的门「吱呀」关上。母亲慌张中跑错方向,进入一个死胡同,夯土的墙很高,鬼子皮鞋声近了,她很慌张举步维艰。就在这时,身旁一扇不起眼的木门,突然「吱呀」开。一只干瘦的手把她拽了进去,啊!是个慈祥老大娘。没等母亲道谢,大娘已从炕头扯过件破长衫,又弯腰到灶台洞掏出两把黑灰,让妈妈遮住俊俏的脸庞,「快坐在灶下拉风箱,千万别抬头!」

大娘还从院子铲来猪粪撒在门边。鬼子果然端枪进了院,看到屋子又脏又臭就转身离开了。妈妈常说﹕「是千千万万个大娘,用自家的门自己的命,保护了我们。」

四

太原女中三年没白上,妈妈一手好字好文章。她成为《晋察冀日报》记者,采访本与笔成了她的「钢枪」,枪林弹雨里,她在社长邓拓带领下,跟着部队辗转,飞快地记录编辑——她写战士们冲锋时的呐喊,写老乡们送军粮时的温暖,写反扫荡时山林里的艰难,每一个字都蘸着烽火的温度,每一篇文章都透着不屈的脊梁。有人问她怕不怕,她总笑着摇头:「比起前线牺牲的战友,我这点危险算什么?」可我知道,她也有软肋——当大姐、二姐相继降生,她只能把襁褓中的孩子寄养在老乡家里,每次绕道偷偷探望,都不敢多抱一会儿,怕孩子哭声暴露目标,怕自己的眼泪拆穿「坚强」的伪装。她喝着稀得能照见人影的小米汤,转身就去追赶部队。她把一个母亲的牵挂,藏进了对家国的担当。

五

她还把家里的力量拉进了抗日的洪流。她是外祖父续汉最疼爱的老九,一封封家书,不仅是思念,更是动员——她劝外祖父捐出家产,劝外祖父利用社会关系传递情报。那个曾家境优渥的老人,竟真的把万贯家财交给了政府抗日,自己过起了俭省的日子:一天只吃一顿白面,其余时候是玉米面、高粱、窝窝头。母亲说外祖父总在信里说「为了国家,值」,可她知道,外祖父夜里也会担惊受怕,怕情报泄露,怕女儿安危,却从没想过让她停下脚步。

六

风掠过晋察冀的山峦时,总像在轻声复述马兰村的事迹。那是百团大战后,日寇的铁蹄因失利而愈发疯狂,日军华北司令调集七万日军十二个师旅,还有日军飞行团配合,以「铁壁合围」的狠厉,朝着边区压来,誓要荡平这片红色土地。

此时,《晋察冀日报》报社就扎寨河北马兰村,油墨香混着山野草香,每天印出带着温度的战报,送往前线战士手中。可这次日军深入的突袭猝不及防,报社的印刷机还带着印刷余温,撤退的号角已急促响起。村民们拉来骡马驮着印刷机器,速奔深山,女人们帮着收拾文稿,只盼着能多保住一份传递希望的力量。

报社的队伍刚隐入山峦,日军汽车就进了村。他们只搜出了十九个村民,逼问报社的人员和设备下落。十九个马兰村乡亲,没有一个人开口。他们的脸被风吹得干裂,眼神却比山间的石头还硬,任凭皮开肉绽、刺刀划破胸膛,始终只有沉默——沉默里,是护着报社的决心,是护着边区的骨气,是护着整个民族的希望。枪声在山谷里炸开,十九道身躯倒在夕阳里给马兰村的山岗烙下了永不褪色的印记。后来母亲总说,抗战绝不是这个那个人的功劳,我们只不过是洪流里的一滴水,真正托起这片土地的,是马兰村这样的百姓,是千千万万不肯低头的国人;是百姓的血肉,筑起了抗战最坚实的长城。

妈妈还总说,比起在中山陵为劝蒋抗日剖腹自杀的表哥续范亭将军,她真的不算什么。 她三姐辗转捎来消息,语气里满是急切:「日军很厉害,美军也死伤惨重……阎锡山安排好了车,你带着孩子跟我走吧,根据地实在太危险了!」可母亲依然摇了摇头,她不是不心疼孩子,不是没见过凶险,只是,那些曾抬着她闯过生死线的战友、炮火中一起写文章但已牺牲的战友、舍命掩护她的大娘,她放不下……

我还记得每当我问及妈妈那八年烽火,她眼里依旧闪现当年的光。那光,是《放下你的鞭子》里的赤诚、是根据地奔波的坚韧、是《晋察冀日报》字里行间的勇气,更是铭记恩情、永志不忘的信念。那光,穿了几十年艰辛,依旧明亮如初。似乎告诉我:有些青春,从来不是风花雪月,而是以身许国的担当;有些情谊,从来不是寻常寒暄,而是生死与共的重量;有些人,从来不是寻常的过客,而是烽火岁月里永不褪色的无名英雄。

(作者为续志先女儿、资深传媒人。)

风雨茅庐以笔为刃●杨芳菲

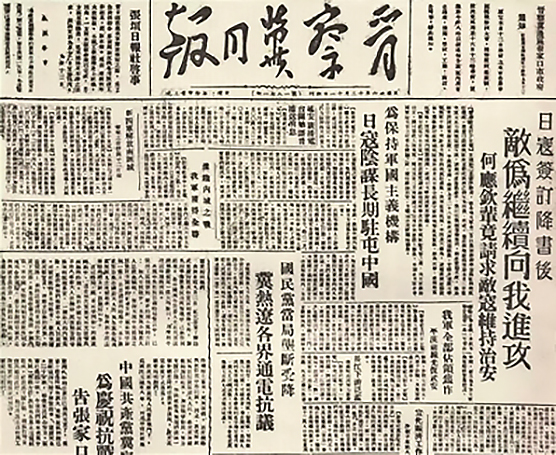

中国著名现代作家、革命烈士郁达夫是杭州富阳人。二○二五年八月二十八日,其在杭州市大学路场官弄六十三号的旧居「风雨茅庐」经过一年多的封闭式修缮焕新重开。

八月二十九日是郁达夫遇难八十周年,也是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利八十周年。选择这个日子开放旧居是有其独特纪念意义的。当天,郁达夫的长孙、富阳区文学艺术界联合会副主席郁峻峰也来到现场,对于八月二十八日重新开馆的日期,他颇有感触表示:因为八十年前的八月二十九日郁达夫被带走,随后发现已遇害,这是他殉国的日子。

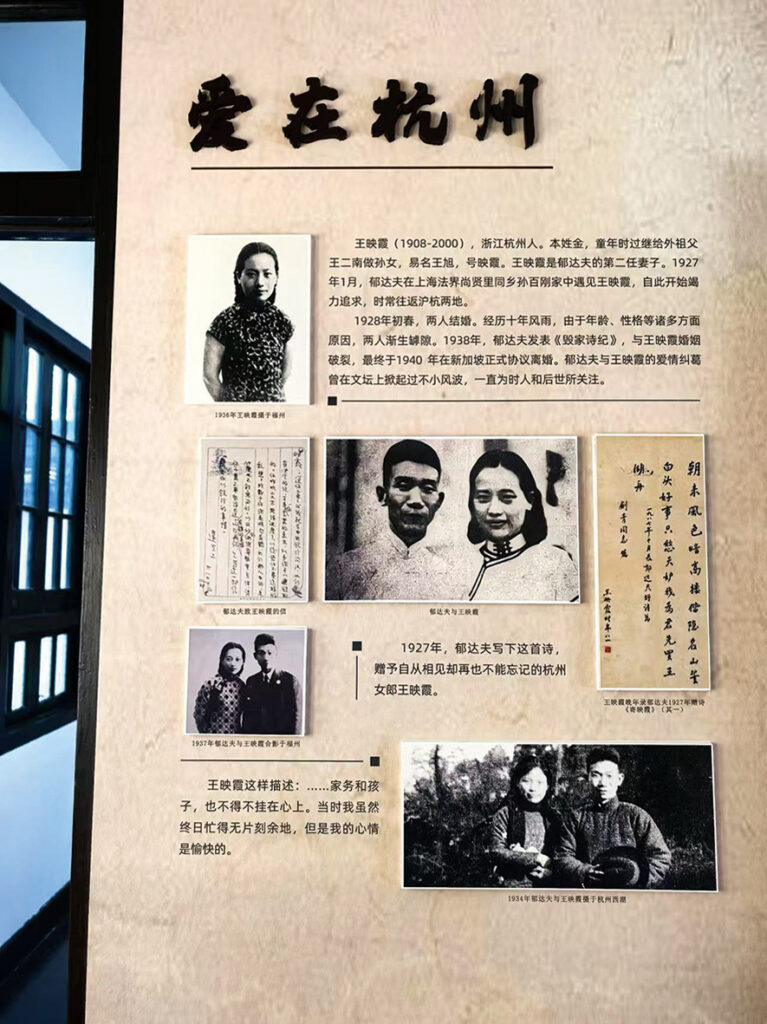

一九三三年四月,郁达夫和夫人王映霞由上海移居杭州,他亲自设计建造了「风雨茅庐」,该建筑青砖黑瓦、清丽典雅、三面回廊颇有江南民居的风格。但是郁达夫在此仅住了一个多月就匆匆前往福州工作,以笔为利刃,投身抗战的洪流。

一九三八年郁达夫远渡重洋,奔赴新加坡,在《星洲日报》担任编辑工作,以副刊为阵地,进行爱国抗战宣传。他表示:「我们这一代,应该为抗战而牺牲!」他坚信:「中国决不会亡,抗战到底,一定胜利!」他还在侨胞中募款,捐助延安鲁迅艺术学院,表达抗战必胜的信心。

一九四五年八月二十九日晚他被带走,至九月十七日反法西斯爱国主义作家郁达夫被发现遭凶狠的日本宪兵队秘密杀害于印度尼西亚苏门答腊丛林,年仅四十八岁。

此次杭州焕新重开的郁达夫旧居「风雨茅庐」旨在纪念郁达夫的革命精神。展厅分为「一生传奇」、「一世创造」、「一心爱国」、「一意杭州」四个篇章,涵盖文学作品、抗战史料、历史照片、手稿、书法、给夫人王映霞的书信及与文化名人的交往记录,多角度地展现郁达夫的文学成就和家国情怀。

未来,「风雨茅庐」将举办郁达夫文化推广活动、红色文学讲座等系列活动,传承「文章报国」的精神! (作者为作家、摄影艺术家。)