編按:「八十年後的今天,我輕輕撫過父母留下的文稿舊物。墨跡雖已泛黃,但字裏行間的熱血依然滾燙。這些文字不僅是家族記憶,更是一個民族的集體記憶。」作者憶述父母周鋼鳴、黃慶雲在烽火歲月分別以戰地報導、愛國詩作及抗日歌詞喚起全民一致抗敵,以文字傳頌那時代的赤子之心。

抗日戰爭後的八十年光陰流轉,如今我們又迎來了一個偉大的勝利紀念日。這些天我埋首整理父母親的抗戰紀念舊物,其中有母親黃慶雲在抗戰七十年紀念時國家給她頒發的紀念勳章,還有父親周鋼鳴寫下的《救亡進行曲》歌詞。在晨光中彷彿被鍍上一層金邊,將我帶回父母用青春書寫家國大義的烽火年代。

父親周鋼鳴那年二十六歲,正是血氣方剛的年紀。一九三七年全面抗戰爆發後,他毅然留在已成為孤島的上海,用筆墨作為抗敵的武器。我常聽他說起創作《救亡進行曲》的那個夜晚,閘北的炮聲隱約可聞,在昏黃的煤油燈下,他與作曲家孫慎等進步青年擠在工人夜校裏,字斟句酌地推敲歌詞歌曲。

「工農兵學商,一起來救亡,拿起我們的鐵錘刀槍,走出工廠、田莊、課堂,到前線去吧,走上民族解放的戰場!腳步合着腳步,臂膀扣着臂膀,我們的隊伍是廣大強壯,全世界被壓迫兄弟的鬥爭,是朝着一個方向。」

激奮人心的悲壯旋律就此誕生,並且很快響徹了大江南北,成為無數抗日志士的精神號角。《救亡進行曲》與《義勇軍進行曲》同為抗戰歌曲的姊妹篇,激蕩抗日救亡的洪流。他說那是民族精神的最強音,是千千萬萬普通中國人用血肉譜寫的抗戰史詩。

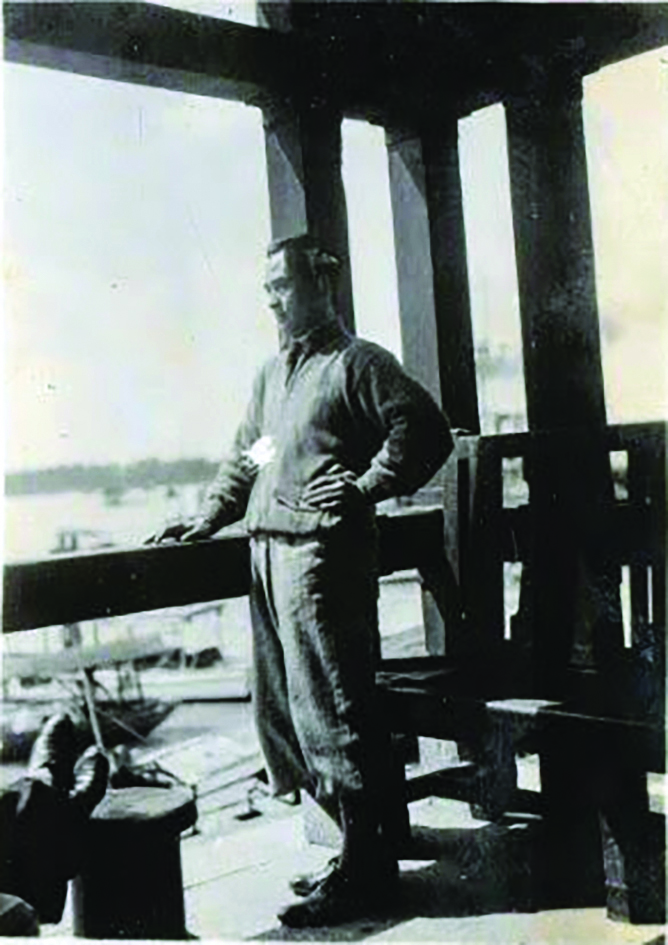

父親最難忘的是前往四行倉庫採訪八百壯士的經歷。蘇州河兩岸硝煙瀰漫,他冒着流彈匍匐前進,眼見年輕士兵們用身體護旗的場景。歸來後徹夜未眠寫就的戰地通訊,字裏行間都是熱淚與熱血,這些報道後來成為研究淞滬會戰的重要史料。

父親後來又和《義勇軍進行曲》(如今成為中華人民共和國國歌)的作者田漢先生等並肩戰鬥,輾轉在各地的抗日前線,並跟隨茅盾先生來到香港,寫下了對戰地記者工作指導書籍《怎樣寫報告文學》,成為當時革命根據地延安魯迅文學院的參考教材。

與此同時,在南中國的香港,十七歲的母親黃慶雲正在用另一種方式參與救亡。她代表香港學生聯合會,向即將北上的醫療救援隊贈送戰旗。母親曾告訴我,那天維多利亞港細雨霏霏,她將繡着「勠力同心」的錦旗交到隊長手中時,在場所有人都紅了眼眶。

更難得的是母親在《探海燈》報同時發表抗日詩作:

英雄奮身思報國,浴血揮戈殺倭賊。

鏖兵春夏且秋冬,轉戰東南復西北。

槍林彈雨拼衝鋒,救死扶傷日不給。

更有粵人言不識,創痛向誰訴胸臆。

語言隔膜難相傳,念此賤軀痛何極。

以身許國身非我,血肉之軀當炮火。

呻吟輾轉窮呼天,狂囈猶將暴敵破。

頑瘡不治成待斃,恆痛相煎血為淚。

捷報西風指顧間,孰令壯士身先死。

白雲低低不敢飛,此日我軍成玉碎。

七尺昂藏恥瓦全,奮起青年救國團。

振臂一呼群眾起,救護隊成何可觀。

明日首途赴前線,愈我傷軍軍復戰。

滅此朝食履扶桑,時日曷喪予及見。

買絲繡得旗贈君,珍重成仁一片心。

故國歷歷山河在,瘡痍滿目待君臨。

那些鏗鏘詩句至今讀來仍令人心潮澎湃:「英雄奮身思報國,浴血揮戈殺倭賊」——這是對前線將士的禮讚;「槍林彈雨拼衝鋒,救死扶傷日不給」——這是對戰地醫護的致敬。尤其「語言隔膜難相傳」一段,真實記錄了粵籍士兵在異地作戰的困境,展現母親對個體命運的深切關懷。

「以身許國身非我,血肉之軀當炮火」這兩句,恰是父母那代人的真實寫照。他們本都是文弱書生,卻在民族存亡之際爆發出驚人力量。父親用歌詞喚醒民眾,母親用詩句鼓舞士氣,他們以筆為槍,在文化戰線上築起新的長城。

記得十年前接到廣東作家協會轉來一位母親當年的小讀者來信,裏面附有這首詩的剪報,但其中有些字跡不清楚,當時九十七歲的母親即時拿出筆來補填上,我為她的記憶力深感震驚,十七歲和九十七歲,這是多麼大的跨度呀,但母親的愛國抗戰情懷始終未曾改變!母親告訴我,那支醫療隊多數人再未返回香港。母親說,她後來總想起那些年輕的面容,一直難以忘懷。

八十年後的今天,我輕輕撫過父母留下的文稿舊物。墨跡雖已泛黃,但字裏行間的熱血依然滾燙。這些文字不僅是家族記憶,更是一個民族的集體記憶。它告訴我們勝利來之不易,和平值得珍惜,而那種「苟利國家生死以」的精神,應該代代相傳。

夕陽西下,我逐字逐句寫此文,紀念所有為抗戰奉獻青春的人,他們的故事應當永遠被傳唱——在淞滬大地,在香港之畔,在每一個嚮往和平的心靈深處。

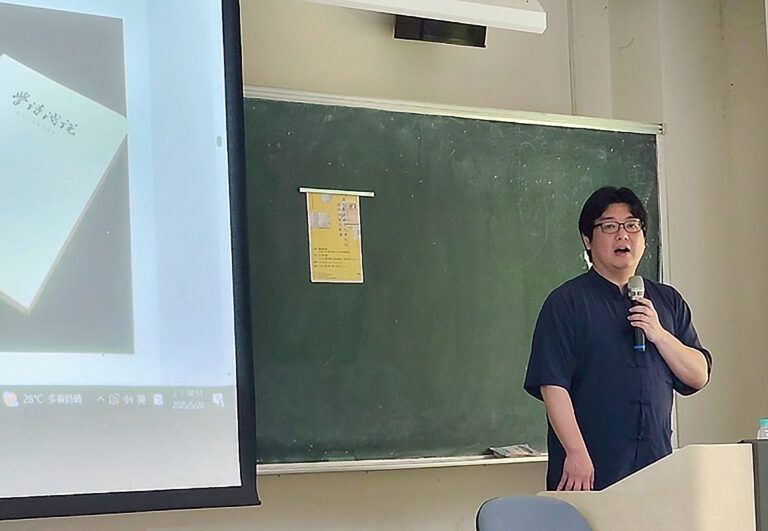

(本文圖片由周蜜蜜提供。作者為香港作家、兒童文學作家、香港作家聯會副會長。)

泣血歲月香港情 ●何佳霖

抗戰組詩

一

當造物主閉上愛的窗戶

一群鐵鳥失去了血性的溫良

這個被覬覦的港口海灣

一個肥沃的舊日漁村

一個個列強垂涎欲滴的香港

此時變成了孤島

那些人是誰?那些人到底想幹什麼?

沒有人聽見他們的話,沒有人願意聽他們的話

落日像哭腫的眼睛透出冰冷的寒氣

孤兒寡婦在承受莫須有的災難

這是一九四一年十二月二十五日

二

黑色的聖誕節,

時速在狂奔

子彈炸藥在狂奔,

侵略中國土地的日軍鐵蹄在狂奔

火海以秒計漫過東西交匯的人類文明

斷簡殘篇說不完國恨家仇

一些人把胸膛頂向尖刀留下丹心碧血

一些人壯志未泯捍衛腳下的土地山河

鐵鞭拷打也榨不出同志的下落

誰說書生無用?你看周樹人、柳亞子、茅盾、鄒韜奮……

他們用生命拯救生命,以靈魂點亮靈魂

三

日子在淪陷,盧溝橋在淪陷

上海在淪陷,南京在淪陷

蔣委員長在淪陷,牆上的萬歲在淪陷

廣州在淪陷,啟德機場上空在淪陷

香港在淪陷,世界在淪陷

打着「東亞共榮」的侵略者在淪陷

港督在淪陷,天皇在淪陷

不平等條約在淪陷,野心勃勃的戰犯在淪陷

這是誰造的因,這是誰造的果

當中國人民自己站起來,當世界人民一起站起來

我們的淪陷就是你們的淪陷

烽火南溟 香江抗戰

一九四一,這一年的冬雨格外陰冷,雲層灰暗,重重壓在香港太平山頂,彷彿老天也屏住了呼吸,任由人間災難蔓延開去。十二月的風本該帶來聖誕的歡愉,但中國大地,山河已破碎。國民政府遷都重慶,半壁江山淪陷於敵人之手。嶺南大地在敵我拉鋸中艱難喘息。香港雖暫得偏安,卻早成驚弓之鳥。

十二月八日,日軍戰機群如蝗蟲般撲向啟德機場,爆炸聲震碎香港往日的相對寧靜。侵略野心已無可置疑,本來還抱有幻想的港英政府節節敗退。日軍自東西兩路越過深圳河南侵,其中一路入上水、粉嶺,直搗大埔、沙田;短短半個月內便登陸港島,穿過北角、太古等地,迅速建立灘頭陣地,香港已變成任人魚肉的城市。十八天後,半島酒店樓頂降下米字旗,港督宣布投降。這是黑色的聖誕夜,南來的知識分子們藏起文稿,民主人士燒毀往日的一些信件,教授們將一些典籍埋進菜園,心裏預感香港也不能倖免於這一浩劫。但他們,在承受國難的同時,仍懷希望。中國人絕不能就這樣屈服,絕不能等死。他們心中有一腔熱血,更有一盤對侵略者的新帳舊帳深深銘記。

戰火連天的時代,也造就英雄輩出。著名文化人鄒韜奮在此前經過幾個月的宣傳奔走,推動了各地的愛國救亡運動。他於一九四一年二月再次回到香港後,仍然堅持辦刊,邀請茅盾和夏衍作主筆,他親自負責撰寫社論。他主編的《大眾生活》每月發行量達十萬份之多,得到廣大讀者回應。在他們的推動下,海內外華人抗日情緒日益高漲。

第二次世界大戰的發展也促進了世界反法西斯統一戰線的最終形成。在日軍進攻香港的當天,東江縱隊第五大隊的部分游擊隊員奉命插進「新界」。那時,處於無政府狀態的新界,土匪橫行。他們配着長槍或短槍,大多數是英軍潰敗遺下的武器。村民不僅要面對日軍,還要防範土匪的侵犯。武工隊的指戰員深感情況嚴重,當務之急就是團結群眾,把大家組織起來一起維持治安。西貢昂窩村客家婦女凌娘就是巾幗英雄的典範,她不但慷慨借出自己家房屋給港九大隊軍需處辦公,還鼓勵兩個兒子參加游擊工作。她在家曾救治過病危的游擊隊員。她好比現代版的穆桂英,被譽為游擊隊的母親。在苦難的歲月,總有一些心懷家國的人捨身成仁,同時為子孫後代譜寫了永恆的光榮史。

南涌的羅屋是一個有二十多戶人家的村莊,羅汝澄的家鄉,他生長在一個華僑家庭,在當地頗有名望。抗戰初期,兄弟三人參加抗日救亡運動。當戰火燃燒他的家鄉,兄弟倆帶頭把家裏防匪的步槍、獵槍、信號槍都獻出,動員村民有錢出錢,有槍出槍,組織群眾自衛武裝。

營救工作如火如荼,新界郊外元朗客家圍屋,十七歲的游擊隊員阿彩,用柴刀劈開最後一隻樟木箱。這個曾經只會刺繡的蜑家女,此刻把祖傳的嫁妝箱改造成擔架。她將一件靛藍布衫遞給鄒韜奮,自己腰間卻別上了兩顆土製手榴彈。鄒韜奮,這位長期為民族的進步廢寢忘食的文化戰士,以堅定如炬的目光給這個稚氣未脫的青年增加了信心。這批已深入香港基層的革命人士,他們離不開這裏的村民,一飯一粥,一草一木,甚至一動一靜,都與他們的救亡計劃息息相關。

人口嘈雜,樓層昏暗的深水埗,一座唐樓的天台上,地下黨負責人連貫的算盤打得劈啪作響。這個戴着圓框眼鏡的「廣東商人」,賬簿裏記着特殊的「生意」:三十二擔藥材等於營救茅盾的船資;五十匹陰丹士林布等於二十張假身份證;而昨天那口柏木棺材裏,裝的其實是發報機零件。他扶眼鏡的左手小指缺了半截——去年在啟德機場接應英國情報官時被鐵絲網刮去的。他發誓,只要身還在,必須作戰到底。

根據部署,廖承志、喬冠華和連貫等分別行動,通知住在九龍和香港島的文化名人和民主人士,立即搬家隱蔽。在那個特殊時期,他們扮演各種身份,想盡各種辦法,安排交通員到「棺材舖」老林那裏:明日幾點送七口「壽材」去西貢,要配「長生板」,接受任務的人心領神會,他們知道隨時都有生命危險,所以每個參加行動的人都要讀懂各種行動暗號,七位文化名人將偽裝成送葬隊伍,而「長生板」特指裝有夾層的漁船,護送任務由武工隊負責。這天黃冠芳打扮成商人,他買了幾份敬神用的香燭、供品,見到廖承志等人後,每人一份拿在手上,扮作香客混進九龍城。當晚,廖承志等一行四人偷渡大鵬灣。他們既要避開日軍海上巡邏隊的搜捕,又要提防土匪搶劫。在夜幕的掩護下,凌晨三點順利到達沙漁涌。武工隊順利完成了首次護送任務。他們的智慧和膽量已經超越了生死。正如後來移居香港的張愛玲所言:「香港是一座華美的但是悲哀的城!」「亂世裏的人,就像大海裏的珍珠貝,被迫用痛苦孕育出絕美的光華。」香江兩岸的燈火璀璨,恰是那代人以生命點燃的永恆火焰,他們敢以生命拯救生命,以青春交換青春。這就是民族氣節與人性光輝。

參與這段艱苦救亡行動的見證者——九十三歲抗戰老戰士林珍老奶奶拄着拐杖說:「國家有難,任何人都不能置身於事外。」文化名流、民主人士、國際盟友在群眾掩護下悄然北撤。香港抗戰及海防博物館裏泛黃的報紙,西貢抗日紀念碑前的鮮花,老奶奶哼唱的戰時童謠——都在訴說着那段烽火歲月。每當維港升起節日煙花,我們應當記得:有些光芒,穿越八十餘年時空依然熾熱;有些堅守,早已融入這座城市的精神血脈,隨着潮起潮落生生不息。

(本文圖畫由莊嘉禾提供。何佳霖為香港詩人、作家,中國作家協會會員,香港女作家協會會長。)