●吟光(以下简称「吟」):祝贺葛亮老师!您既是香港作家的代表,同时也是香港浸会大学的教授,作为学者和作家的双重身份,凭借《燕食记》荣获第十届「红楼梦奖:世界华文长篇小说奖」首奖,对您而言有什么特殊意义?

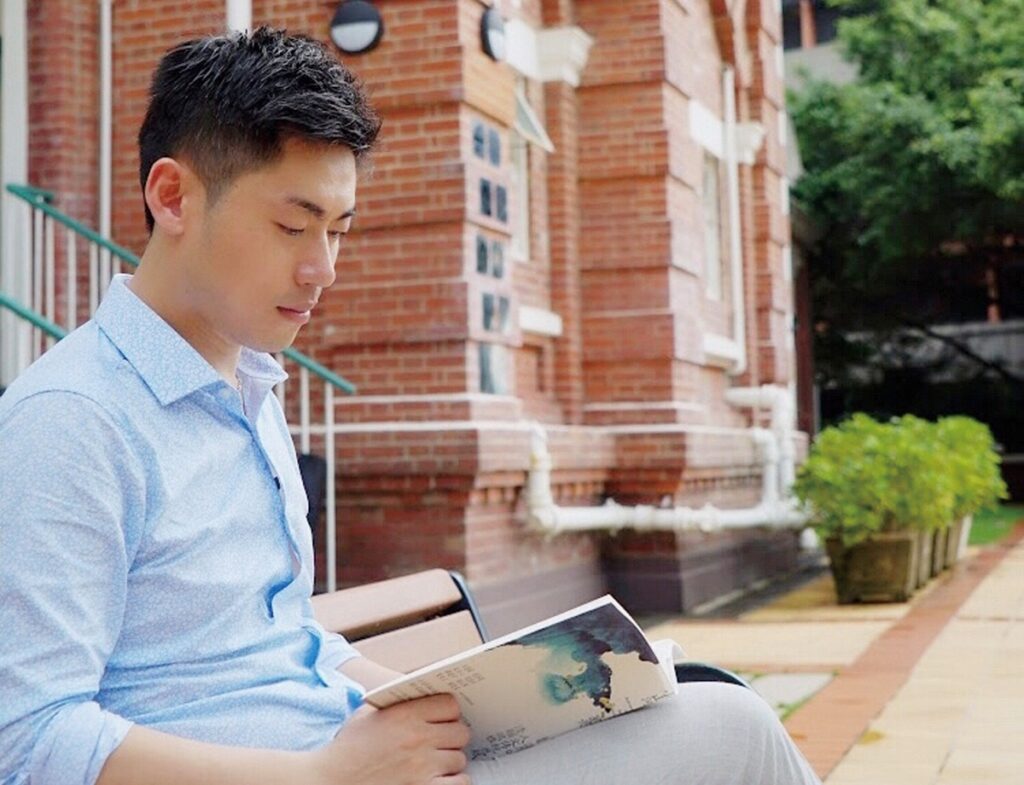

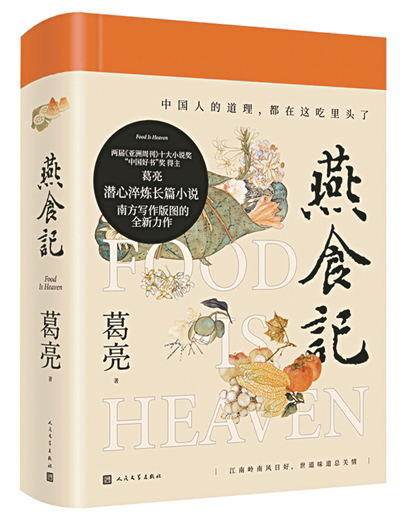

●葛亮(以下简称「葛」):谢谢你! 「红楼梦奖」是非常具有盛名和影响力的奖项,这届正好是二十华诞、第十届,获得奖项对我而言是一份殊荣。小说本身写我们粤港,是我第一部以广东、岭南、香港为题材的长篇小说,是对生活二十多年这方热土的一份回馈。所以在香港获得这样一个重要奖项,有种回归的意义,对我的写作是很大的鼓励。

食物是历史记忆的一种表达

●吟:《燕食记》书写岭南风物人情,面世以来广受各界肯定,荣膺众多奖项。您作为作者的创作初衷,想表达一个什么样的南方形象?当中既有您的亲身体验,可能也有经过调研,有什么是您在这个时代想要打造和传达的?

●葛:这是我长篇小说「家国系列」的第三部。前面有《朱雀》,关于我的家乡南京;《北鸢》是有关我的家族;到了《燕食记》,其实仍延续这样的轨迹,是一个心之所安的轨迹,实际上是家的轨迹。此心安处是我乡,无论我的家乡还是家族,对我的写作来说都提供了非常重要的滋养,包括在历史记忆的加持。

岭南相对于中原,有它的特点。中原文化更多强调作为我们文明根基的稳固感,在一系列民间观念里传达出来,比方说安土重迁、落叶归根,我曾经称为「土的文化」,费孝通先生的《乡土中国》也讲到了,更多是基于血缘和地缘,构成一种非常稳定的格局。南方文化不同,我生长在江南,又来到岭南生活,它更加接近于我称为「水性的文化」,和海洋、河流的流动感相关,代表着文化在流转过程中的开放多元包容,也代表着不断推陈出新的文化品性和倾向,并且代表着中国的文化传统在不断向外扩展、开枝散叶的过程。

所以它是海纳百川的文化形态。我思考怎样去表达这样的文明特征,能代表南方乃至于岭南文化的一张名片。我想到了粤菜,包括广式点心。因为饮食既是日常习惯所需,更代表着文化上的表达跟诉求。广东菜对于刚才讲到的文化流转性和灵活性,有非常鲜明的表现,比方说北上到北京形成官府菜,能够看到开枝散叶的过程。岭南文化到了另一方水土里,产生一种新鲜的转变样式,代表广东人「经世致用」的文化倾向,不同文化之间撞击、融合,产生新的文化变体。

另外对于岭南文化而言,我觉得食物也代表着对于历史观念或者历史记忆的一种表达。其实我们中国人都一样,比方说饮食和节庆节令相关,端午吃粽子,中秋吃月饼。甚至用食物来定义人生重大时刻,比方说中国人在红白喜事,家里有儿女婚嫁,往往会准备红绫酥;有长辈去世,要喝豆腐汤,这都是被食物所定义的人生重大时刻。

如果把历史当做一个机体,饮食的意义也是一样的。以香港为例,香港的第一间茶楼叫做「杏花楼」,见证了中国近代史上的重要时刻。茶楼是喝茶交流的地方,三教九流出没于这个空间。一八九五年,孙中山和杨衢云、何启就是在这间茶楼里,确定了广州进攻方略及对外宣言,也因此确定了其成功之后的共和国体,甚至推选孙中山为临时大总统,这是近代史上非常重要的时刻,恰恰是在广东这地域是被饮食空间所定义的。

被茶楼所见证的饮食和日常烟火,与所谓大历史观念或宏大叙事之间,就发生了交点。我在小说里写向太史和侄儿喝酒的时候,讲到他和兄长「同师从追随康南海,同年中举,同具名公车上书,但命运殊异。我和他吃的最后一餐饭,只一道菜,就是这菊花鲈鱼羹。只一壶酒,是他从晋中带来的汾酒。」实际上是用食物来表达或者记忆人生中重大时刻,这些个人记忆也结合历史的记忆。以上是我用饮食做器皿去装载岭南文化元素的原因。

●吟:对「物」的关照,在您作品中是一脉相承的。您自己在香港有没有印象最深或者最喜欢的食物?您在香港待了这么多年,情感可能逐渐有变化的,中间有很多流转,食物在某个场景当中,也会给您留下一些深刻的印记?

●葛:这要讲到当初我写作《燕食记》的初衷和出发点了,也可以讲是记忆的开端。我刚来到香港的时候,家里一个长辈带我去茶楼饮茶,第一次吃到粤式点心。记忆犹新的是,吃到了水晶虾饺,咬下去弹牙的那种感觉,里头的虾仁有一种十分丰腴的感受,是我对粤式点心抱有好感的开端。哪怕非常细小的早茶一个环节,你都能感觉到匠心匠意。我在小说里写到在大师傅眼中,真正合格的虾饺,有十四道褶子,厨师对于自己技艺的要求,也代表着食物本身传承的规矩,我觉得规矩对于「匠」相当重要。我在广东点心里看到了匠艺匠心,看到了薪火相承、记忆赓续,这是我想去表达的。我的长辈,包括祖父写他年轻时候吃点心的感受,这样一种朵颐之快用文字的方式记录下来,是非常有意义的,因为他要经过自己的理解、体验和转化过程。

要说有什么变化,现在也出现了新派粤菜,对老的食物传统加以改良,以适应现代人的口味。我觉得其实也体现了岭南文化的特点,一方面包容各种各样的文化形态乃至于饮食元素能够共融,还会有碰撞跟融合,在香港有这样饮食生态的出现,我觉得非常值得激赏,体现这种这方水土的文化品性的多元共融。

积淀与激发 多元身份和特性

●吟:您觉得您现在的文学故乡是香港吗?您怎么定义故乡,或者说是哪里人这个问题?因为我们这个时代漂泊的过程中都会遇到,我自己也在思考,身份是由证件,还是由说什么语言,或是吃什么菜,或者工作单位等等决定?

●葛:一开始创作的时候,我就讲到南京和香港两座城市对我而言是同样重要的。我在南京生活了大概二十年,它在我身上一直处于积淀的过程,哪怕不自知。南京是六朝古都,吴敬梓先生说「菜佣酒保都有六朝烟水气」,古典风雅的元素渗入到民间乃至于日常的城市。当时没有想过用文学表达,但是到香港之后,香港的节奏和南京完全不一样,触动我去躬身返照,去发现故乡的美,在差异性的审美过程中去表达。所以我曾经有这样一个比方:南京是我写作的温床,香港是我写作的磁场,两者都非常重要,前者代表着积淀,而后者代表它在某一个节点上刺激你、触动你,以文学的形式加以表达。

这个说法已经很多年前了,现在香港生活了二十多年,对我也是不断积淀和接近的过程,所以有了《燕食记》。我总觉得你对一个城市或者一方水土不够热爱的话,其实不能够很好很到位去表达它,表达过程中也是勉强和缺乏热情。所以我在居港二十年的节点写《燕食记》去回馈这个城市,是恰到好处的时间。

你刚才讲到一个词很好,每个人实际上都是在流转中的人,对吧?以前地理对我们的限制太大了,为什么「烽火连三月,家书抵万金」?因为地方和地方之间不光是心理距离,还有物理距离的限制。但现在物理距离已经不重要了,从香港到南京只要几个小时,你也是一样,从香港回到安徽、到北京,都是一天之间可以完成。所以这样的情况之下,我觉得每个人身上的身份都是多元的,而不是用单一标签去拟定。

●吟:这是我听过对故乡特别好的说法,多元性可能是这个时代的特性。我想请教一个技术上的问题,您之前的很多创作,我印象深刻是语言的精美,古语和当代的结合,达到极致。叙事结构上,《燕食记》也有独特之处。另外我在阅读时有一个直观的感觉,描写食物很多是写它的制作过程,反而比较少描摹色香味感官状态,当然也有,但写制作工艺的更多。这本书兼有了人类学的文化留存功能和意义。

●葛:谢谢你,首先你刚才讲到了一点,我觉得和我写作的取向是有关联的:对物的重视。除了创作,我也在关注岭南的文化传统,特别是非物质文化遗产,也以此为题写过一系列小说,包括关于古籍修复的《书匠》、理发的《飞发》、陶艺的《瓦猫》,近期《灵隐》写到澳门的木雕佛像造像。讲到「非遗」绕不开一个非常重要的概念,就是「匠」这样记忆的表达,更多并不是聚焦于最后的结果,而是过程。我也把粤菜师傅纳入到对「匠」的考察序列里,无论是技艺打磨,还是具体成果,也就是菜品制作过程,和考察近代乃至于现代历史的过程,是切合且相关的。 「匠」传承的过程,恰恰也是我们中国文化史的流转。

另外一点,在《燕食记》里,我特意采用了非虚构和虚构两个不同的叙事方略:一个是在历史现场中,一个是在当下语境中的两个空间,或者说两种场景的转换。我想处理一个问题,就是当下人怎么样去看待历史?这里面「我」这个角色是一个现代人,可以和读者产生共鸣的代言人,对于历史一开始是茫然的,对细节还有一些误解。但是当他在研究项目的田野调查过程当中,慢慢走向了历史,走进了历史,借由非常重要的桥梁式的人物,比方说五举山伯这个角色,在历史现场他叫五举,在当下的他叫五举山伯,是时光的引领者。

传统文化会绽放出的怎样新意义?

●吟:我以为「我」就是您本人,有一定的非虚构性,您自己是原型。

●葛:我写作小说做田野调查的过程,某一部分确实是叠合的。你可能注意到一点,越到故事接近结尾的时候,「我」这个角色慢慢隐没了,因为他完全融入了历史,特别是在五举山伯的引领之下。五举山伯就像一块双面的水银之镜,一方面是对着历史,一方面是面对现代,所以非虚构和虚构之间从原来壁垒分明,慢慢走向了融合。如克罗齐(Benedetto Croce)讲,所有历史都是当代史,所以对历史必然需要用当代人的眼光去体察、去厘定、去表达,甚而是去评估的。

我让非虚构和历史两个场景同时存在的意义,因为我觉得需要去展现现代和历史之间的对话感。实际上也是传统文化在当下现代人的眼光中,究竟会绽放出什么样新的意义?这才是《燕食记》里我想表达的内容。

特殊的文化水土 香港文学的多样可能

●吟:有您这么开放的作者,期待未来改编成果。您既是作者,也是高校里观察和评论文学生态的研究者。我们香港文学的生态也是受到很多关注,包括华文文学在世界版图中的位置,内地也在加强国际传播。您感知当下香港文艺是什么样的风潮和生态?您在国际学界和读者群都获得认可,关于推动香港文学乃至于华文文学在世界范围内获得更多关注,与其他文学体系对话,您有经验和建议吗?

●葛:首先华文文学是一个大的概念,在不同的地方和空间的发展,是各具擅长的。举个简单的例子,中国现实主义文学的脉络,很重要部分是乡土文学,它根植于大陆,鲁迅先生之后几代人的不断推进和努力,一直在深耕。同时在港台也有它的发展脉络,像香港,以舒巷城和海辛先生的作品为代表,台湾的乡土文学和现代文学可以分庭抗礼。同样一种文学形态,在不同的空间里有不同的表达,华文文学的这种多元性就此体现出来。

另外一点,在当下语境中,华文文学一直处于创新、不断进展、并且相互激励的过程。我前些日子为马来西亚的花踪文学奖做评委,读了参赛作品,有一个感受,有的作品处理很传统的题材,比如有篇是写东马一带的百年橡胶园,无疑灌注了浓厚传统感,涉及代际观念的撞击。但是它的手法又是富有新意的,首先是语言,第二是叙事方式,第三是表达的格局感,而且具有一种试图和相异文学形式对话的倾向。所以我会觉得华人文学的伸展维度和阔度可以无限的大,在不同地方的生命力都非常蓬勃。

另一方面,我觉得香港文学本身蛮难定义的,我相信吟光你作为作者,从自己写作体验也感到这样。可能性非常多,有生长于斯的视角,有过客的视角,有外来者的视角,有文化融合乃至于撞击的视角,有历史的视角,也可以是当下的视角。香港作为文化水土的意义,就是提供了不同的视角及可能性。

写作的意义 新的创作计划

●吟:您接下来有什么新的创作计划?写作的意义是什么?

●葛:我的创作部分叠合了这些年对非物质文化遗产的关注,特别是对岭南文化传统跟非遗之间的关系,你也讲到了有关于「物」的意象的重要性,或许新的作品还会在这个范畴。岭南文化传统中非遗的自身成长和发展过程,从某种意义上来说,也是见微知著的结合了对于中国近现代史的呈现跟表达。

我讲文学和文化表达的可能性,并不是要用古典去救赎当下,而是在于古典和当下本身,并不是所谓壁垒分明的两种不同文化形态,而是在香港这个城市里面互有触动和交合的。所以我的小说,不期望给读者去下一个结论,现在互联网或者说后媒体语境,每个人都需要很审慎,我在作品里就是表达跟呈现,把我体会到的呈现给读者,然后读者从自己的角度去做相应的反应及反馈,并结合他们生命的认知和体会,这就是我写作的意义了。

(吟光为青年作家、香港作家联会常务理事,出版有《港漂记忆拼图》、《上山》、《天海小卷》。)

(本文为节录,全文刊于《明报月刊》文化附册《明月湾区》二○二五年一月号。)