编按:适逢澳门回归二十五周年,澳门文化界联合总会副会长兼作家专委会主任穆欣欣撰文综述澳门文学的发展历程,包括近期澳门文坛取得的成绩、悄然改变着的澳门文学面貌、「离乡」和「在家」的乡愁等,诚为阅读澳门文学的一把钥匙。

澳门的历史是中华文化和多元文化相互融合的过程,从互相尊重、理解与互鉴,到形成你中有我、我中有你的跨文化场域,其中包含了中华文化和海洋文化、中原文化和岭南文化、土生葡人文化和归侨文化等。而澳门文学则是指涵盖了使用中文和葡文创作的作品,在澳门中西文化碰撞交融下生发的形态。

回归前,澳门人经历了从身份问题的自我探寻到文化自觉的过程。一九九九年澳门回归祖国后,在国家支持下,特区政府出台诸多文化的保护和扶持政策,澳门在本土历史、文学、艺术等领域内望自省,文化澳门发展的目标日渐清晰。

回归二十五年来,也是澳门文学从他者的观望,到成为中国文学的参与者、建设者的重要发展历程。

几见花开

我们先梳理一下近期澳门文坛取得的成绩。

广东省作协公布「粤港澳大湾区港澳作家作品出版扶持计划」项目公开征集入选名单,六部作品港澳各占三部。澳门入选作品分别为李烈声《湾区杂忆》(散文)、初歌今《流水难听》(小说)、龚刚《超现实的猫》(诗歌)。

澳门剧作家李宇梁凭剧作《捉迷藏》获第二十六届曹禺戏剧文学奖,成为澳门获此具有重要影响力奖项的第一人,其作品以独特的中西文化视角为当代戏剧创作开辟了新维度。

定居澳门十二年的巴西汉学家沈友友荣获「第十八届中华图书特殊贡献奖」,这是中国出版界面向海外的最高奖项,旨在表彰外籍作家、翻译家、出版家在向海外介绍当代中国、推广中国出版物及促进中外文明交流等方面的突出贡献。沈友友是首位以葡语翻译中国典籍获此奖项的巴西学者,他将《论语》、《道德经》、《庄子》历史上首次从古代汉语直接翻译成葡语,保护了作品的「原生态面貌」。其次是译者在「原生态基础」上,进行转化和创新,用巴西人熟悉的生活场景,通过译文中穿插食住行等物质文化解读,作为理解中国精神的支点,这为当下文化交流与互鉴具有启发和示范作用,在中葡文化交流上具开拓意义。

澳门文化界联合总会会长吴志良的个人文集《何以澳门》于今年初出版,以「一书三号」的形式分别在香港、内地和澳门出版。

澳门历史学者、作家胡根的长篇小说《孤岛》获国家广播电视总局批准改编成电视剧,九月开拍。 《孤岛》以澳门历史为依据,讲述抗战期间在澳门从事地下工作的革命者鹿安平,以镜湖医院医生身份团结民众,打破日军封锁,支持抗战的故事。据悉《孤岛》的葡文版翻译工作也在推进中。作品中鹿安平的原型为中共地下党员柯麟,为澳门人熟知。

澳门作家邓晓炯创作的澳门历史题材小说《迷城咒》由天津百花文艺出版社出版,澳门儿童文学作家杨颖虹的《雀仔园的雀仔》在第三十一届北京图书博览会上输出版权至印尼;澳门儿童作家麦然作品《恐龙人魔龙机甲》获第十二届「上海好童书」称号。

《香港文学》二○二五年七月号出版「澳门文学专辑」,总编辑游江的卷首语这样写:「这些文字既是对澳门『多元共融』精神的文学注脚,更是澳门以文化遗产为纽带,向世界讲述『古今共生』故事的深情告白」。

澳门文学的特点正在改变

凡此种种,正在悄然改变着澳门文学的面貌,即副刊文学和业余写作群体。

绝大多数澳门作家从报章副刊的「豆腐块」专栏写作起步。本地发行量最大的报刊《澳门日报》,及创刊历史更为悠久的《华侨报》,培养了众多本地作者。不少人是从学生时代就投稿给报章,然后开始在副刊写专栏,文字积累到一定程度出版个人文集。澳门作者的个人文集,多是报纸专栏文章的「自选集」,文章以短小精悍的杂文为主,题材来源于日常生活、社会话题等,地域特色鲜明,言之有物,读起来有亲切感并带有时效性。即使在纸媒面临巨大生存压力的今天,很多纸媒取消了副刊,《澳门日报》、《华侨报》等副刊仍然是澳门作家发表作品的主要阵地。

澳门没有专职作家,更无类似内地「作协」这样的机构。二○二三年成立的澳门文化界联合总会,下设十六个专委会,其中作家专委会是澳门和内地「作协」对接的机构,但仍为社团性质。澳门的写作人大都有一份正职工作,利用公余时间写作,这让澳门文学带有天然的质朴、真诚与纯粹,形成以散文、诗歌、中短篇小说创作为主的群体。热爱,是很多澳门作者坚持写下去的唯一理由。二○二四年由中国作家协会组织的港澳两地「作家回家」的交流活动上,我在介绍澳门写作人的创作时说:「我们是用别人吃饭、喝咖啡、聊天的时间来写作。」

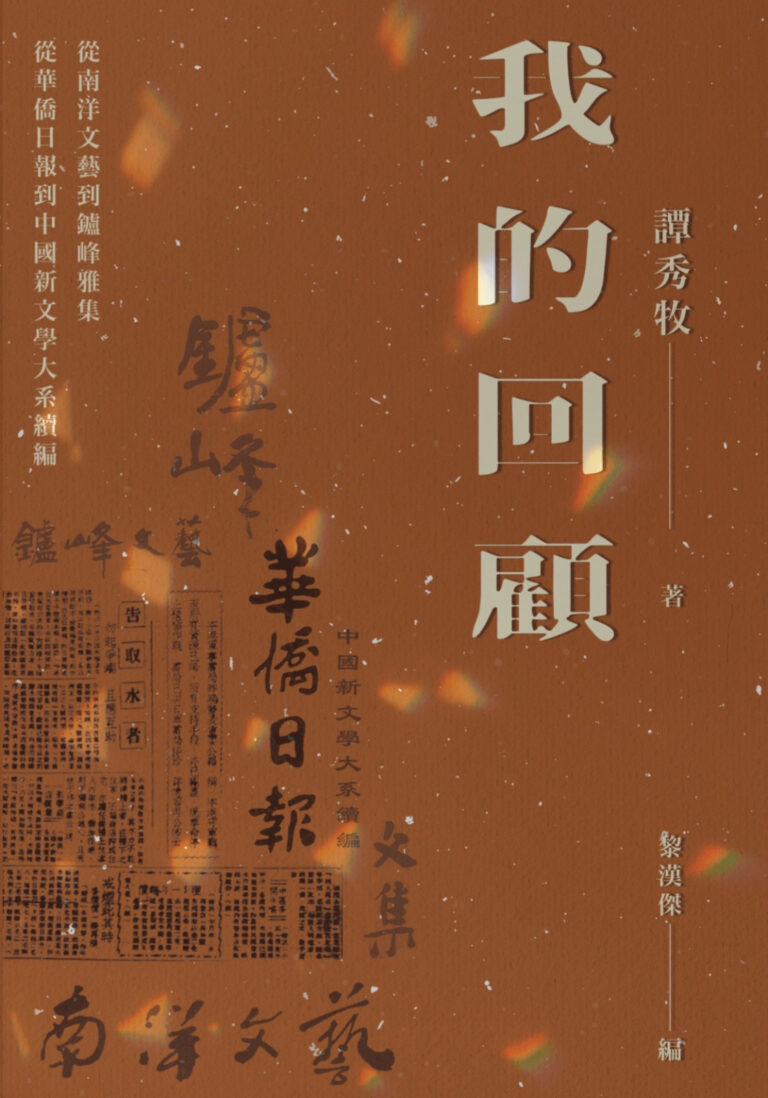

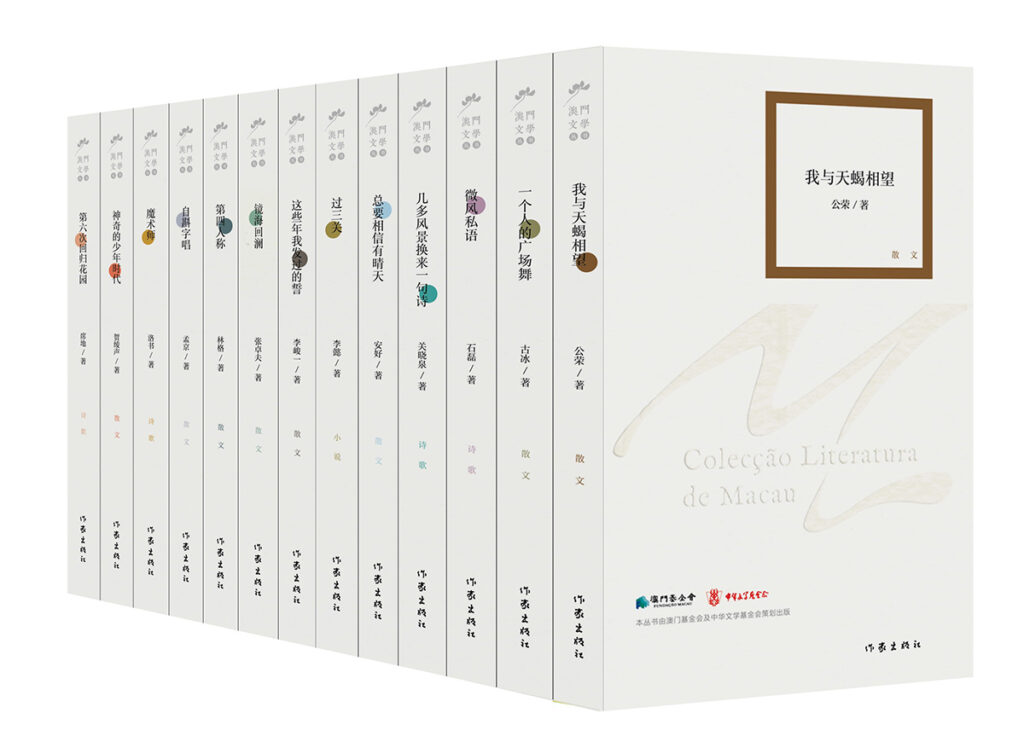

澳门是一座只有六十八万人口的城市,以博彩业闻名于世,然而澳门的文学爱好者和写作者占比甚高,堪称「赌城」中的「奇观」。形成原因很大程度在于澳门从官方到民间社团都注重薪火相传的文学人才培养,特区政府对出版、办刊、文学交流活动、征文比赛等提供资金资助。深耕「文学初心」更体现在澳门基金会主办的澳门文学奖,至今举办了十四届;持续举办澳门中学生读后感征文比赛长达三十年。从二○一四年起澳门基金会和作家出版社合作出版「澳门文学丛书」,先后出版五套共七十九册,涵盖散文、小说、诗歌等体裁,这是迄今为止最多澳门作家参与、影响广泛的重磅文学工程。澳门文学社团也把培育文学新人视作重点工作,传承文学薪火。写作群体开始出现视写作为第一职业的年轻人。

如果说,在澳门回归祖国这一节点上引发澳门作家思考澳门人的「身份」问题;那么回归祖国后,澳门文学的创作主题则更多围绕澳门如何被看见,不止是澳门的赌场,还有澳门文化、澳门人及其价值观。澳门作家力求以文学形式来塑造和表达澳门,可视之为「文学里的澳门」。曾在澳门大学中文系任教的朱寿桐教授把这一现象精准地归纳为「澳门文学是把历史、古今、社会急速发展变化等压缩呈现」。最能反映这一现象的,当数澳门文学奖的获奖作品。以澳门青年作家李懿在第十四届澳门文学奖中获奖的中篇小说《上升的岛屿》为例,将日常中的澳门街道加以文学的陌生化效果,小说中的男男女女都具有双面性,作品风格冷峻而有趣。这或许源于作家本人出生在澳门、又具有在内地求学和工作的经历,带有双重视角观察澳门,故此能创作出这样一部风格独特的作品。

「离乡」和「在家」的乡愁

澳门是一处华洋杂处的地方。在澳门居住的葡萄牙人最早为这片土地蒙上了一层浓浓淡淡的乡愁。但久居澳门之后,葡萄牙人又有了反认他乡是故乡的情怀,有葡萄牙谚语为证:「喝过亚婆井的水,就忘不掉澳门!要么在澳门成家,要么远别重来。」因此,澳门文学带有天然的乡愁,除了是葡萄牙人对家国的遥望之情、是土生葡人寻根的漂泊感,更是华人背井离乡,用文字来慰藉的思乡之情。

涵盖中文和葡文创作的澳门文学,最为人熟知的是土生葡人作家飞历奇的小说《大辫子的诱惑》,早在上世纪九十年代被改编成同名电影,由宁静主演,是很多人了解澳门的入口。二○二三年澳门举办了飞历奇诞辰百年纪念活动,肯定这位澳门土生葡人作家的杰出文学成就。

出生于澳门的飞历奇,正职是律师,却热爱写作,他的另一部长篇小说《爱情与小脚趾》也被改变成电影作品。另有《南湾》、《朵斯姑娘》等短篇小说。飞历奇之子飞文基,子承父业,兼顾律师和作家两个行业,多年来坚持创作土生土语话剧,针砭时弊、嬉笑怒骂,每年推出一部新作在澳门艺术节上演,保护了这一濒危语言。代表作有《西洋,怪地方》、《毕哥去西洋》、《圣诞夜之梦》等。二○二一年土生土语话剧被评定为国家级非物质文化遗产项目。

上世纪五十年代由女作家江道莲用葡语创作的短篇小说集《长衫》(又翻译作《旗袍》)在葡萄牙里斯本出版。江道莲出生于澳门,在利宵中学完成学业后曾往香港工作,也在上海生活过,回澳门后加入《澳门新闻报》,是澳门第一位女记者。这部作品一如它的副标题「中国故事集」——集中描写敢于和命运抗争的中国女性,有助于我们从另一角度认识澳门,认识澳门这片土地上融合不同文化滋养出来的澳门文学。

至今依然活跃在澳门的一位重要葡语作家左凯士,身兼多重身份:记者、出版人、翻译家等,创作《内港》、《死在四个夜晚》、《澳门地名书》等作品,并主编、出版《中国诗歌五百首》、《陶渊明诗选》、《中国文学简史》等。

此外,澳门的中文写作者中,有一部分人并非土生土长的澳门人。由于上世纪八十年代前后,大批内地新移民来澳门定居,澳门历史上经历的又一次城市化进程。这批人被称为「新移民」,有学者把他们的作品称为「新移民文学」。新澳门人都有离乡的记忆和思乡愁绪。乡愁,在澳门新移民写作者笔下就是一场场个人经验和记忆的书写。如石城常描写故乡福建的乡土人情、殷立民多忆江南往事、程文笔下满是旧日广州味道、谷雨笔端不忘上海、双飞燕常往返上海澳门两地,笔下就有了两个城市从文化到饮食的比较。

故乡与乡愁,源自古希腊语,意指怀念永远失去的事物,包括把对现状的不满,转化为把过去美化的距离感。即使没有离开家乡,家乡的过往,也会经记忆加以美好化,凡过去的都值得留恋与回忆,形成「在家的乡愁」。当下的澳门,和其他正在努力打造大都会的城市一样,奔赴在高速发展和运转的路上,进入商业化运作的社会,小城昔日的乡里乡情逐渐淡化,成为老澳门人最为留恋的风景。

年逾古稀的澳门作家林中英厚积薄发,近年以《雀园记事》系列文章,聚焦自己儿时居住的雀仔园社区。她笔下带出澳门城市变迁的历史及消失的老物件,唤醒人们对澳门往昔的记忆。她用文字回味旧城区邻里和睦、守望相助的珍贵情谊,中华民族的美好品德如孝、悌、信、义贯穿于文章细节中,体现在笔下老澳门人的言行上,对于这些种种的美好,澳门人常以「人情味」一词概之。 「人情味」成为澳门人认为最值得珍视的「本土特产」,常常在澳门文学作品中出现。而乡愁与乡情,正是阅读澳门文学的一把钥匙。最为人所知,莫过于闻一多创作的《七子之歌》,正击中澳门文学「乡愁」的核心。

躬逢盛世,澳门文学已开始步入收获期;澳门也正发挥她作为中西文化交流窗口的独特作用,让更多的优秀文化从澳门启航出海。

(作者为澳门文化界联合总会副会长兼作家专委会主任、广东省文联副主席、广东省戏剧家协会副主席、全国妇联执委、中国戏剧家协会理事、中华海外联谊会理事、中国作家协会会员。代表作有《文戏武唱》、《当豆捞遇上豆汁儿》等。)

【乡港情】■ 点 心 ●文、图 绿骑士

大圆桌边围坐满人,桌上摆着层叠的竹蒸笼,像一个个魔术塔,藏着香喷喷的小宝贝。包、饺、糕、团、卷、饼、酥……点心像变化多端的小精灵,伴人长大。假日时一家人上茶楼,喧闹和茶烟中弥漫着幸福感,却叫人不自觉,有如呼吸。

也有许多人,每早「一盅两味」,是「独叹」或是会友的时刻;曾经更有持着鸟笼上茶楼「鸟聚」的奇景。各形各式,渗透普罗大众的生活。

点心与茶文化结合,这暖肚的治乡愁特效药散播全世界。在芝加哥时,亲戚老远从三百公里外而来,为了见见面,也为了饱尝在偏远城镇找不到的美点。在温哥华,点心精致得使人讶异,还有,还有……

早些时在香港上映的《水饺皇后》,叙述一个流落香港的山东女子历尽艰辛,创出辉煌成果,其间贯穿着对母亲的深挚感情。美国华裔导演王颖一九八五年执导的《点心》,以婚姻为主题,探讨母女两代中外文化鸿沟间的矛盾与和协。

今春接到消息,在悉尼的侄女荺宜Kay、当年的黄毛丫头,被选为亚太区「点心制作技艺」的传承人!她在大学毕业后从事文职,不久却毅然转行,除了是她的坚持和努力,最感人是母亲的支持和鼓励,助她沉着气冲过重重挑战,以能继承传统和发展新方向。

不约而同,都是母女之间的深厚感情。点心点心,点点都是心意。

(作者为旅法香港作家、画家。)

【公开征稿】■ 「学苑春秋」园地公开征稿

欢迎莘莘学子及老师投稿,下期开始主题为「情」。

学生稿篇幅五百字内,老师稿篇幅约八百字。截稿日期为二○二五年十一月三十日。

請把作品連同作者簡介及聯繫資料電郵至:mpmeditor@mingpao.com,標題註明「學苑春秋」投稿。