編按:由香港都會大學人文社會科學院、大學圖書館、田家炳中華文化中心,及人文、語言與翻譯學系主辦的「張愛玲、宋淇及宋鄺文美講座系列之二」,於二○二五年五月八日下午在都大伍絜宜演講廳舉行,講座邀請了美國衛斯理學院宋明煒教授演講,主題為「『這時代卻在影子似地沉沒下去』—張愛玲的末世論及其對兩個世紀華語文學的影響」。本文為精華回顧。

張愛玲於〈自己的文章〉中寫道:「人是生活於一個時代裏的,可是這時代卻在影子似地沉沒下去,人覺得自己是被拋棄了。為要證實自己的存在,抓住一點真實的,最基本的東西……」除了感慨個人與時代的密不可分,當中時代的「沉沒」也體現了張愛玲對末世的想像。在今年五月八日,由香港都會大學人文社會科學院、大學圖書館、田家炳中華文化中心,及人文、語言與翻譯學系主辦的「張愛玲、宋淇及宋鄺文美講座系列之二」,邀請了美國衛斯理學院東亞語言與文化系的宋美齡講座教授及系主任宋明煒教授進行專題演講,主題為「『這時代卻在影子似地沉沒下去』——張愛玲的末世論及其對兩個世紀華語文學的影響」。在兩小時的分享中,宋教授談到撰寫《浮世的悲哀——張愛玲傳》的故事,還以朱天文等作家為例,從新巴洛克的視角探討張愛玲的末世想像、女性力量及其對華語文學的深遠影響。

從《浮世的悲哀——張愛玲傳》說起

一九九五年是張愛玲逝世之年,也是宋明煒教授出版《浮世的悲哀——張愛玲傳》之時。當年這位熱愛寫小說、喜歡張愛玲的大三學生受到陳思和教授的鼓勵,開始了這個撰寫張愛玲傳記的計劃。「當時老師跟我說,你寫這麼多小說,張愛玲也寫這麼多,你能不能寫一本書,去挖掘一下張愛玲的人生?」這番話令宋明煒立即放下手頭上的寫作,並把這本傳記當成是學術研究的訓練。

在上世紀九十年代,張愛玲的作品與史料並不像今天這麼齊全。因此,陳思和教授便介紹了在華東師範大學圖書館工作的陳子善教授給宋明煒認識,讓他有機會接觸更多有關張愛玲的資料。那時,宋明煒每天騎着自行車前往華師大,並於圖書館中埋頭苦幹地進行資料搜集。他回憶道:「每次陳子善老師會放下不同的鑰匙,沒鑰匙的話,我就永遠不知道那個圖書館有這麼多好東西。全因陳子善老師,我才可以看到張愛玲所有在港台出版的書,以及大量有關她的報紙。」除了直接閱讀張愛玲的作品外,他認為報紙也是一個極具價值的史料來源,因為當中藏着許多關於張愛玲與當時社會的資訊,只是鮮少有人去整理。此外,宋教授還提及當時胡蘭成的部分書籍僅在日本印刷,所以陳思和教授在日本親手抄錄相關內容後再寄給他作為參考,希望令這本傳記的敘述視角更加完整,這讓他相當感激陳教授的熱心幫忙。

正當這本傳記寫到一半時,新聞卻傳出了張愛玲逝世的消息。因此,多間出版社也急着要宋明煒這本張愛玲傳記,最後他在匆忙之下完成了《浮世的悲哀——張愛玲傳》。對於這本傳記的出版,他坦言當時是「天不怕地不怕」,並完全是出於對張愛玲的熱愛才寫的,但也承認書中存在不少錯誤。在講座當日,宋明煒感謝在場的宋以朗博士,因為他對張愛玲的遺稿出版及書信整理作出了重要貢獻,特別是他出版的《宋淇傳奇——從宋春舫到張愛玲》及《張愛玲往來書信集》,不但見證了張愛玲與宋淇、宋鄺文美的深厚友誼,這些珍貴的第一手資料也讓大眾更深入了解張愛玲的創作與人生,並推動了對張愛玲的研究工作。

儘管宋明煒教授指自己的傳記相當不成熟,但梁慕靈博士在對談環節中對這本傳記的價值表示肯定。她指出,很多在九十年代撰寫的張愛玲傳記都會從張愛玲的家族史入手,例如談論她家族歷史或貴族血統等背景。然而,宋教授選擇從個人史的角度出發,站在張愛玲的視角和價值觀去書寫,這使得《浮世的悲哀——張愛玲傳》獨具個人色彩與歷史價值。這種獨特的切入方式,讓讀者更能感受到張愛玲的真實與複雜。

適逢今年是張愛玲逝世的三十周年,宋教授透露今年將與上海文藝出版社推出新版的《浮世的悲哀——張愛玲傳》。為了更精準地描繪張愛玲的生平,他指新版本將由本來的二十二萬字刪減到十五萬字,並把許多張愛玲主觀視野及錯誤的描述也刪掉。此外,本書收錄了一篇後記,並對張愛玲的生日做了仔細的考證。若日後行有餘力,宋教授希望開展張愛玲的英文傳記計劃,包括Eileen Chang in China與Eileen Chang in America,以便讓英語讀者更深入了解她的傳奇一生。

新巴洛克下張愛玲的「末世」

對科幻文學熟悉的人,都知道宋明煒教授是中國科幻小說研究的標誌性人物。在二○二三年,他出版了研究專書Fear of Seeing: A Poetics of Chinese Science Fiction,並梳理了過去三十年中國科幻新浪潮的起源與發展,同時以巴洛克風格與法國哲學家吉爾.德勒茲的褶子理論等,勾勒出中國科幻小說的詩學特徵。宋教授表示,這本書的出版意味着自己跟「科幻」已經劃上句號,同時也讓他的研究生涯回到「原點」——「當一個學者感到自己做了許多進步時,通常也會回到那個原點。那我的原點是什麼?那就是張愛玲的研究。」宋明煒教授說。

在研究中國科幻小說時,宋教授表示一直也受到巴洛克(Baroque)及新巴洛克風格(Neo-Baroque)的深刻影響,這也在某種程度上促進了他對張愛玲的研究。在講座中,他解釋「巴洛克」這個術語可指為一種風格、一種方法和世界觀。它體現的是一種不規則的運動,打破了傳統的物理和藝術規則,並展現了顛覆既有秩序的無限可能。若追溯科幻小說的思想實驗及其誕生,正是在巴洛克時代四五百年後崛起,因此這被視為巴洛克的(後)現代重生,也可稱為「新巴洛克」。

宋教授強調,新巴洛克並非僅用於研究科幻,而是研究當中所帶來的各種變化和折疊,例如它如何重構我們對知識、文化、文學及世界構造的理解。他指出:「世界構成了一個規則和教條,告訴我們兩點之間是一條直線。但無論是古老的巴洛克,還是新的巴洛克,它們就是要告訴我們,兩點之間並非直線,而是無窮無盡、不斷翻湧的流動,甚至是一種創新。」這種創新不僅是對二十世紀的一場告別,也意味着它打破了傳統的規範,展現了宇宙的陌生與新現象。因此,在研究新巴洛克時,不難發現其與末世情感的密切關係。這種不規則性、不斷翻湧的變化,正隱藏着末世情感下的個人焦慮和不確定性,以及對過去、現在與未來的懷疑。

回顧二十世紀初中國的主流文學,如魯迅、茅盾、老舍和巴金等作家,他們的作品都對社會作出批判,並具有啟蒙、革命與現代性的意味。然而,宋教授指出當閱讀張愛玲的作品時,很多人都能感受到她以一種冷眼來觀察世界,並對人生抱有一種未卜先知的悲觀主義。他提到:「在張愛玲小說中所描繪的世界圖景裏,也存在着一個非常基礎的旋律,這個旋律是在一個崩塌的範圍裏,也許不關於國家,但是有關於個人的世界。」就像是在《傾城之戀》中,白流蘇為了婚姻、愛情和生存而掙扎,然而一場戰亂的來臨或許摧毀了所有文明,但對白流蘇而言,這也毀掉了所有禮教與生活的華麗,同時成就了她與范柳原的愛情。這種矛盾的情感,也隱含着張愛玲對個人及末世的思考。

宋教授引用了張愛玲於《傳奇》中的〈再版的話〉,進一步引證了她的末世思想:「個人即使等得及,時代是倉促的,已經在破壞中,還有更大的破壞要來。有一天我們的文明,不論是昇華還是浮華,都要成為過去。如果我最常用的字是『荒涼』,那是因為思想背景裏有這惘惘的威脅。」這段話深刻揭示了張愛玲的末世觀,反映了她對於個人及社會的失落感。宋教授認為,張愛玲的作品如同新巴洛克所描繪的那樣,對於時代和現實挑戰具有複雜的情感結構。她在文字中流露出的末世情感,不僅反映了她對個體命運的深刻思考,也呼應了新巴洛克的無限流動與變化。透過這種視角,他認為張愛玲的末世色彩深深影響了華語文學的發展,成為二十及二十一世紀裏華語文學面向末日的未來想像基礎。從張愛玲的《傳奇》到朱天文的〈世紀末的華麗〉,這種末世情感的延續與轉化,顯示了中國文學在面對現代性時的複雜與多樣,並將其視為新巴洛克在華語世界中的一個隱秘線索。

朱天文與張愛玲的末世色彩與女性力量

在講座中,宋教授以多位華語作家為例,探討他們的作品如何傳承及體現張愛玲的末世色彩,包括朱天文的〈世紀末的華麗〉、紀大偉的〈他的眼底,你的掌心,即將綻放一朵紅玫瑰〉、駱以軍的《女兒》及王安憶的《一把刀,千個字》等等。其中,他以朱天文的〈世紀末的華麗〉為焦點,分析這部作品如何呼應與致敬張愛玲的末世論。

在〈世紀末的華麗〉中,女主角米亞是一位模特兒,內容描繪了她從十八歲到二十五歲的「衰老」過程。在這個意象層疊、敘事如網的故事中,朱天文以米亞這個女性角色探討了時尚與頹廢、符號與名牌、色情與虛無,最終落腳於世界末日的主題。宋教授指出,米亞在小說中迎來了一個二十世紀的終點,這個終點是「絕對的末世」。因為在小說的語境中,她意識到自己老了,而這個世界也隨之老去。在進入新千年之後,一切都將會變得不同,因此在某種程度上,這部小說預演了一個末世的道路。在小說結尾,米亞說:「湖泊幽邃無底洞之藍告訴她,有一天男人用理論與制度建立起的世界會倒塌,她將以嗅覺和顏色的記憶存活,從這裏並予之重建。」這段話不但成了小說中的名句,宋教授也強調這是朱天文向張愛玲的末世思想的致敬。

張愛玲在〈談女人〉引用了美國劇作家尤金.奧尼爾的《大神布朗》中地母娘娘的形象,這位角色源自於希臘神話中的大地女神蓋亞。這位「強壯、安靜、肉感、黃頭髮的女人」,眼看着男人因戰爭而死後,安慰着垂死者說:「你睡着了之後,我來替你蓋被。」宋教授指出,張愛玲用這種思維描寫女性,暗示在男人死去後,女性將承擔起重建的責任,展現出一種神話一樣的女性地位。在戰爭中,女性作為不參與的角色,最終將打掃男人留下來的廢墟。因此,在張愛玲的描述中,若男人是現代性的產物,女性則根植於古老的神話。在〈世紀末的華麗〉中,米亞正是這樣一位神話般的女性——即使在男人的世界崩塌之後,她依然能憑藉一門手藝而維生,這意味着她擁有一種在男性建立的世界秩序之外的生存能力。

在張愛玲已經離群索居,人在美國之際,朱天文寫下了〈世紀末的華麗〉,宋教授認為目的是要召喚一種「張愛玲的精神」來參與。假如這個二元對立的世界是由男人的理論和制度所構建,那麼女性的出場實際上是因為男性的漠視與不自知——他們還以為自己創造了新世界,其實是造成了末世。在這個過程中,真正具有末世意識的人正是女性。因此,無論是張愛玲還是朱天文,抑或她們筆下的小人物,她們都具有末世意識,並以自己的方式——如嗅覺、顏色的記憶或手藝——以隱蔽的方式重新將女性的存在帶回這個世界。這並不是要建立新的秩序,而是以一種虛懷若谷、謙卑的姿態面對這個世界。

「張愛玲、宋淇及宋鄺文美手稿遺物」計劃的最新進展

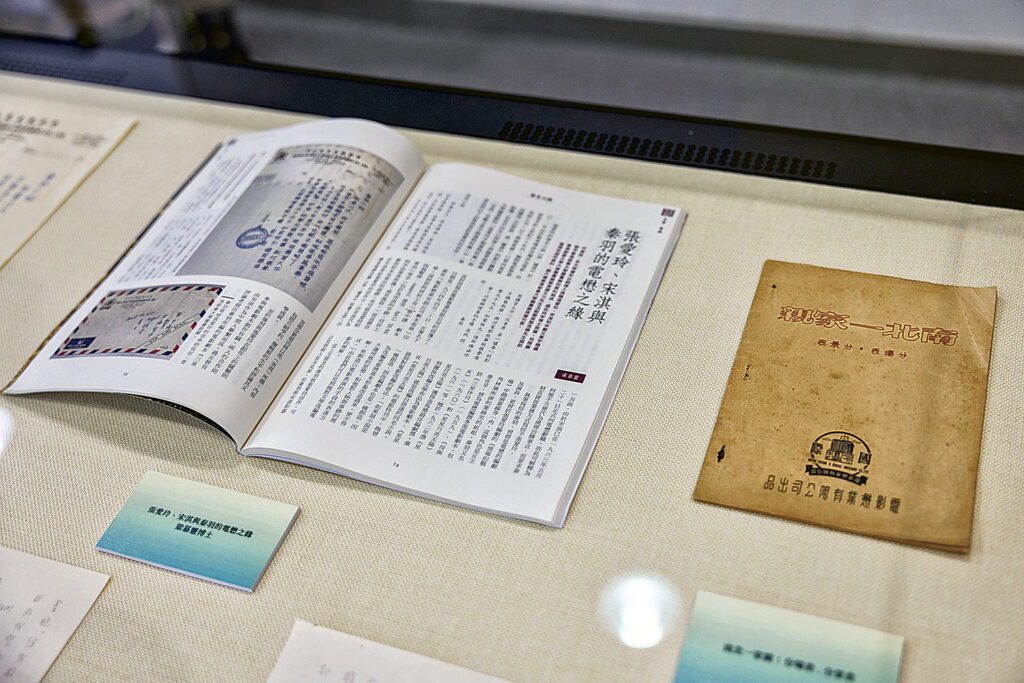

除了邀請了宋明煒教授進行專題講座,香港都會大學圖書館也在活動當日舉辦了小型展覽,展出了張愛玲的部分遺物,包括她的《南北一家親》劇本手稿、與宋淇及宋鄺文美的書信及相片等等。此外,香港都會大學圖書館的鄧浩標副館長也分享了「張愛玲、宋淇及宋鄺文美手稿遺物」捐贈計劃的最新進度。他透露,都大圖書館已獲宋以朗博士捐贈了不少於六千件與張愛玲、宋淇和宋鄺文美相關的手稿、信件、剪報、照片及影像資料,還包括餐桌等物品。此外,還有著名文化人士送贈宋淇夫婦的簽名書籍及其珍貴藏書等。現時,都大圖書館的專業團隊已開展了手稿遺物的檔案管理的工作,並採用了射頻識別技術(RFID)來提升管理效率。此外,鄧副館長還介紹了「張愛玲特藏」及「宋淇宋鄺文美特藏」網站的建設進度,以及中國現代文學數碼特藏的相關計劃。今年,位於香港都會大學的中國現代文學館也將落成,屆時將成為展示這些珍貴文獻的重要場所。

(本文图片由香港都会大学提供。梁慕灵为香港都会大学人文社会科学院副院长;黄淑鸣为香港都会大学人文社会科学院田家炳中华文化中心助理。)