编按:第十三届大学文学奖「杰出少年作家奖」颁奖礼已于六月七日假香港浸会大学善衡校园郑翼之讲堂举行,表彰获选的六篇中学生佳作。承接上期报道的赛果及刊登两篇得奖作品,本期继续刊载余下的优秀作品及评审评语,以飨读者。

霓虹遗书●王瑞琳博爱医院历届总理联谊会梁省德中学

子时.拆卸

「叮——」最后一支霓虹灯管坠地,碎玻璃溅起的声响比我想像中要轻。我蹲在油麻地这栋唐楼的防火梯上,看工人用液压剪钳断「美华冰室」的铁支架。三十年来悬在二楼外墙的霓虹招牌此刻蜷缩成扭曲的铁丝,像被抽去脊骨的红龙,那些曾经流淌着氖气的玻璃血管正寸寸断裂。

寅时.熔接

二十岁那年我握着火枪的手还在发抖,师傅把烧软的玻璃管按在我掌心。 「霓虹灯是活的,」他说话时喉结在油汗里滑动,「每道转折都要留口气。」我在旺角骑楼底学艺,看着师傅将「信兴酒楼」的招牌拗成敦厚的隶书,碧绿中式边框缠绕着橘红色光管,整条街道都在那抹耀光里浮动。后来我接掌「永明霓虹」,最爱深夜攀在棚架上校准灯管,香港的夜空被我们烧出千疮百孔的光洞。

美华姐来订制招牌时带着一盅红豆冰。 「要够闪,闪到隔海都睇见。」她将冰室开在庙街转角,朱红色「美华」二字镶着孔雀蓝滚边,每当暮色沉降,那抹艳光便顺着咖喱鱼蛋的热气蒸腾而上。

辰时.余烬

LED灯箱像无数块发光墓碑沿街竖立,凝视霓虹的遗址。它们太刺眼了,亮得能照见招牌背后霉黑的墙缝,却照不亮雨夜里找路的归人。政府说霓虹招牌是悬空的凶器,那些缠绕半世纪的电线早该被剪除。我替「美华」拆卸下来的霓虹管仍躺在工场角落,玻璃内壁凝着经年累月的尘,像冻结的星云。

午后雷雨骤降时,美华姐抱着铁皮饼干盒闯进工场。 「周师傅,帮我留件念想。」她染黑的发根窜出银丝,指尖抚过弯折的灯管,霓虹残光在她眼里明明灭灭。我将「美」字最后一横拗成波浪,烧进半截桃红灯管。雨滴打在锌铁檐篷上,我们谁也没说破,冰室结业那晚,是她亲手拉下铁闸,任霓虹光晕在雨水里慢慢冷却。

申时.遗光

如今我常去深水埗的废料场拾荒,生锈的铁架上堆满被肢解的霓虹残骸。某日挖到半片「大三元酒家」的碎片,朱红光管里还困着三十年前的霓虹魂魄。我将这些碎片熔进新作,替中环画廊制作装置艺术。年轻策展人说这是「赛博庞克怀旧风」,他们不会懂,当我点燃火枪,烧熔的玻璃仍会流泻出庙街的姜汁撞奶香。

戌时.续焰

今夜我又爬上太子道西的旧唐楼,腰间皮带别着师傅留下的玻璃刀。远处LED广告屏正播放珠宝店的闪烁促销,我将新烧制的霓虹鸢尾花镶进铁窗。紫蓝色光波在冷气机滴水间荡漾,像极了从前冰室二楼那块总在漏电的霓虹招牌。

底下有夜归少女驻足拍照,她们的滤镜会将这抹幽光调成复古色调,而我知道真正的霓虹从不褪色——它们只是化作带电的尘埃,飘散在香港永不愈合的夜空裂缝里。

评审游欣妮评语:

选材富有心思,创作见新意。文中从不同方面颇细致地描写霓虹灯管,呈现「我」对霓虹灯、此日渐式微的行业、满载地方特色的文化的独特感受,情感细腻而不突兀。结构上,随时间推移叙事,略见「倒数」之意味。文章结尾写拍照留影时用「滤镜」,亦见弦外之意——提醒读者思考:霓虹本已是几近消逝之物,自带「古」的色彩,偏偏留意它的人却不多,加上滤镜刻意为之的「复古」,其深意何在?

怅然若失 ●江卓欣 王肇枝中学

长途列车上,光着脚丫的半大孩子在长窄的走廊上跑。我母亲笑了,她说小孩子都这样,我小的时候也一样。我看着车窗外倒退的风景,淡淡一笑,我知道,我记得。回乡的我,无论是以前还是现在都那样期待,「不知道他们两个还好吗?」我问我的母亲。她应声回答:「长大了,和你一样。」我接过她手中的手机,言语留在喉咙中,这是谁?我仿佛从未认识过我的童年玩伴。

「这是一心和向华?」我眉头轻皱,我听见自己的嗓音带着明知故问的希望,母亲低头看着相片,明显精心打扮的亭亭少女,淡笑着拿起奖状的男孩,变化真大,母亲和我都是这样想的。她夸赞着一心越大越好看,向华考上了市一中,而我涌入脑海的却是那最喜欢坐在我腿上的短发女孩和不爱学习、一天拉着我去踢球、去公园的小鬼。我好像被时间弄丢了什么,迷茫得我听不见妈妈如何介绍我的「新朋友」,目光落在紧握的手机,又悄然到放松的手上。

三位母亲曾是初中同学,旧相识了,只是我母亲远嫁,也就不得不和好友们相隔几千里。我也同样,小的时候跟随我妈,暑假能回个三四星期,乡下地方嘛,孩子都是放养长大的,所以在我回来的半个多月里,一回头便是跟着向华和一心这两个孩子玩。其实我并不比他们两个年长多少,细算也就三两年,可他们就特别爱跟着我,为了争今晚我去谁家睡都能争得吵起架来,我只得无奈答应今天去一心家,明天去向华家,还都是孩子呢。我记忆中,自己笑着拉开正在嚷嚷得快要掉眼泪的他们,但我突然意识到,原本是三条交织的相交线,好像因为疫情的拆解,变成了并排线。而回过神来,我已经看不见延伸的方向,就连最初的起点好像也松动了。

下了车,安顿好后的第一个安排,我和一心、向华的母亲相约了去郊外的水坝,他们的母亲来的话,他俩应该也会来吧?我这样想着,但最后向华没有来。他母亲自豪地说,儿子去参加省级比赛了。我的心好像被扎了一下,我什至不知道也不记得那是什么比赛,只知道他在忙,他很忙。我听着阿姨们夸奖的话,静静拼凑起破碎的期待——一心会来的吧。我看着那和我身高相仿的少女从她母亲的车上下来,又被不情不愿地推到我面前。我感受到心中那巨石沉重地堵住了我的喉咙,砸在我的胸口。

「你还记不记得她呀?」一心的妈妈这些年倒是变化不大,她搭住女儿的肩,把一心送到我跟前。我尝试寻找那短发女孩的身影。

这少女戴回她的耳机,涂抹着眼影的大眼睛终于看了我一眼,回以一个陌生的笑容,「记得,小时候一起玩的嘛。」于是她拍掉了母亲放在自己肩上的手,看回手机时的她才把我拉回现实。或许这个年龄,更喜欢在线上而不是面对面聊天吧。我小心翼翼地说:「妹妹,我们加个联系方式好吗?」她的视线从短视频抬到我的脸上,她说好啊的时候我什至松了一口气,我该说「幸好」吗,幸好我争取到一个机会重新认识她。

游玩水坝的经过没什么好说的,不想走,不想去,不想看,一心拿着手机,一直没有放下过。她抱怨的声音透着丝丝烦厌。我憋不出一句安慰,「我和你说说我在香港的事吧!」她的眼中闪过一抹好奇,但亦只是片刻,她又投入到和网友的倾谈中,我轻叹了口气,好吧。

那晚我失眠了,我躺在床上,许多年前的画面如浪潮般一波波涌现,我希望找到转变的痕迹。而我点开手机,凌晨两点半,一心仍在线上,而最新的动态是一大段文字,骂新的学校、新的同学有多令她讨厌,还包括她的母亲。我看了一半,看不下去了,屏上的蓝光让我眼眶酸疼,我重重地合上双眼,把手机丢在枕边,一下掉落到床底。

临近回香港前,母亲的朋友们安排了一次饭局,人很多,我大多不认识。我安静地坐在自己的椅子上,圆桌对面的向华连一眼也没和我对上。我却下意识地握着筷子,想把面前的食物夹进那完全不会好好吃饭的淘气鬼口中,刚举起手才呆呆地想起,他坐得离我最远。

饭后,人也走得差不多了,各自上自家的车。行前道别,我今晚住在舅父家,因为离车站最近。我蹲在饭店门前一棵枯瘦的树前,店家养的狗依偎着我的手心,温顺地趴在我身边任我抚摸。在晚风下,轻到难以捕捉的叹气,片刻就被吹散了气息,我安静地思索,原来六年,能改变的东西有很多、很多。

我没有注意到向华接近,直到他也在我身边蹲下,伸出手拍着趴在我脚边的小狗,他洗得干干净净的裤脚沾上了一些泥土,他叫了叫我,声音很轻,我听出了少许藏起的疲惫。 「姐姐。」我呆了一瞬,他喊出了一心不肯再叫我的称呼。 「你下次,什么时候回来?」我看着他搁在小狗肚上的手,因为常年握笔压出的茧。 「应该十二月吧。」「啊,这么久啊。」我低着头,看不见他的表情,只感觉到他有些不舍。

「蹲在地上脏死了,起来回家了。」向华母亲一喊,他就不得不站起身来。上车前,他还是远远地看着我,和我挥了挥手。

山路颠簸,我坐在后排,盯着车窗外前行的夜色,不可避免地想起一心那漂亮的脸,玩手机的模样;向华像小时候一样叫我姐姐,却写出厚茧的手。我拉下车窗,试图让风吹散我混乱的思绪。可我仍是无可避免地认清了一个事实,他们还是他们,只是已经不是当年的他们了。

评审曾咏聪评语: 这篇小说确实予人怅然若失之感,三位因母亲而相识的「友二代」,成长过后根本无法筑起友谊。作者暗写三人活在家人掌控下,无从挣脱,也无法交换心事,只能同桌吃饭,离开便继续生活。三位「友二代」成长环境迥异,萌起各自性格,待人接物自然不同。原以为「我」才是这段关系里最孤独的一员,直至蹲下来摸狗一节,带出其中一位仍带有儿时默契,即使离开了餐桌,二人的关系都可维系,孤独一方立时变成刻意疏离剩下来的一个,纵然她如何在社交媒体建立形象,也不能否认自己内心和现实的落寞。明暗双生间,短短出现在人生的小插曲,便紧扣「患得患失」的浮生。

孽●黄芷颖 蓝田圣保禄中学

招娣打开门,坐在沙发上的妈妈用眼尾瞧了她一眼,然后又继续专注在电视上正播放着的新闻。刚从厕所出来的爸爸与她擦身而过直奔柜子,从堆积如山的报纸,拿走叠在最上面的马经,径直走进房间。电视上的透明柜摆满了合照,放眼望去,照片中,男人抱着一个被襁褓裹着的男婴,其他人都以他们为中心。角落上,有一个刚长出头发的女婴独自坐在车上,努力探着身子到处张望。在无人注意下,铺上白尼龙布的圆桌不慎露出腐败的朽木。

嫲嫲站在祭台前,双手持着三柱带火星的香烛,向牌位鞠躬。散发红光的莲灯站在牌位两侧,前面摆着奶粉罐和白色瓷碗,碗内是米黄色、黏稠的米糊。金黄色符纸被贴在了木牌两边,上写两行朱砂字:「往生西方净土,投生富贵家庭。」木牌上刻着「女儿」二字,没有名讳,上面有一张黑白B5相片,照片白花花的,像一幅濡湿的素描画。懵懂的招娣学着嫲嫲鞠躬。

嫲嫲喜欢穿紫色、印着兰花的图案的上衣。手上总戴着一串珠链,有十四颗琥珀色、带有淡淡檀香的佛珠。吃饭前,她会将珠链挂在左手掌,转动佛珠,右手敲木鱼,伴随着「嗒、嗒、嗒」吟诵《华严经》——「往昔所造诸恶业,皆由无始贪瞋痴……心亡罪灭两俱空」。

每晚,招娣都会钻进嫲嫲怀里,嫲嫲转过身子,抱紧招娣,两人感受着彼此呼吸的起伏。招娣要握着那串珠链,才能安心入睡。有时嫲嫲半夜如厕,会把珠链除下,光着脚蹑手蹑脚地走到厕所,生怕一丁点声也会把招娣吵醒。

有一次,招娣睡不着,于是静悄悄地挪开嫲嫲搂着她的手,把嫲嫲的被子往上拉一拉,又将被子的四角向内折紧。她刚想离开时,嫲嫲突然说:「对不起……对不起……」招娣愣了愣、没有上前,呆站原处。反应过来后,她用小手紧紧握住嫲嫲的手。人在黑暗里待久了,若突然看到一丝光,初时会不确信,但确定后会惊喜,然而,得到后却会怀疑。

凌晨时分,女人被恶梦萦绕。梦中,她赤脚踩在犹如烙铁一样的山体之上,「妈妈你为什么抛弃我……」哀怨的声音在山中回荡,声音在山间来回碰撞,交叉穿梭在她脑海里,犹如一只苍蝇撞击玻璃窗,怎样也逃不出去。冒着冷汗的她感受到招娣掌心传来的体温,心神便安静下来,又陷入沉睡。

回忆如注了水的气球无法触碰,无法丢掉,只能轻轻的搁在一旁。水压会把气球磨蚀,水滴慢慢渗出,水点一滴滴往下掉,逐点击溃那道防线。

「把她打掉吧」——声音划破寂静的长空。带口音的老妇,漫不经心地道:「女孩无用,生下来干什么,快点打掉。」见眼前的女生不动声色,视线仍停留在黑白照片,老妇有点恼羞,便撇下一句:「你若不打掉,别想进我家门!」便转身离去。挺着孕肚的女生遥望着老妇的身影逐渐消失,只觉讽刺,都是女的,口上却说着「女孩无用」。她无法舍下孩子。隔着肚皮,脐带与羊水,她依稀感觉到她们紧紧相连,但她无能为力。树干离不开根部,要依附着它供应的养份,一旦割裂,树干会死掉,树根不会。养份不够时,枯死的总是那些树叶。女生醒来时,身子轻了许多,但又重了许多,肚子瘪了下来,被人掏空得一干二净,空荡荡的,但又塞满了歉疚、惭愧与罪恶。肚子上的缝口如蜈蚣般渗人,如腐烂的苹果钻出蛆虫,一点一点撕咬骨头上的肉。她摸着自己的肚,窗外的树,空空如也,只剩树枝。

出院后,她独自走在无人的街道,总觉得有东西跟着她回家,她不敢往后看,只是裹紧风衣,加快步伐,赶紧走到人多的地方。接下来几天,脑海中常浮现指责她的声音。在人潮涌动的地方,她总是低下头走,并用双手护着肚子,她害怕那道丑陋的伤疤被人指指点点。她开始念经打斋,又时不时到寺庙,跪在佛祖前忏悔。

当时媳妇做产检,发现怀的是女儿后,打算把胎打掉,她绝不会让同样的事再发生。媳妇临产时,她一直在手术室门前徘徊等待,捏紧那串珠链,嘴巴一直开开合合,祈求各路神明保佑。手术结束后,她穿上防护服,小心翼翼地抱着那蜷缩着双腿的婴儿,婴儿的眼珠映射了一位曾经的母亲,她坚信这是唯一赎罪的机会。

若把接穗接在砧木上,互相紧靠,彼此的伤口便会愈合。砧木成了输送水份的通道,接穗成了制造营养的源头。

时间久了,招娣发现嫲嫲有时发怔,遥望远方、眼神迷离。嫲嫲含糊地道:「你在哪?」招娣正想回答时,发现嫲嫲眼里装的不是她,她思索良久,俨如水中捞月,捞起的水又从指缝溜走。她只好跟随着嫲嫲的视线望去,最后停留在她身后的超声波图。招娣回想过往一桩桩事,她如登往山顶的人,快到达顶点时,世界在一刹那间崩坍,她一脚踏空,仿佛坠回现实般。梦境是假象,失重感却如此真实。一条跳出鱼缸的鱼,拼命地寻找着自己的海洋,但是离开水后,鳃失去了作用,窒息感涌上心头,悄无声息地把她淹没。她跃进鱼缸,陷入睡梦中,编织着美梦,沉溺在谎言,应了一句:「我在这。」嫲嫲的视线缓缓移到招娣的脸,眼神又突然重新聚焦,用双长满茧的手抚着她的后背,展现如小孩子般失而复得后的笑容。招娣大口大口地吸着空气,似是蚕,吐丝作茧,自陷其中。

砧木吸收着接穗的养份,结出与接穗品种相同的果实。

评审黄言丹评语:

本作以「孽」为题,细腻勾勒三代女性在性别压迫下交织的命运枷锁。 「招娣」这名字本身就是一面镜,映照出「嫲嫲」的忏悔与错位的母爱,以及时至今日,依然难以摆脱的性别不公之「孽」。结局中嫲孙之间的情感对接,既是错认也是救赎,为作品注入一丝微光。全篇结构紧凑,意象层次丰富,深刻描绘「嫲嫲」与招娣的内心挣扎,思想深度与叙事张力兼备,是一篇成熟动人的佳作。

童年— 画圆 ●林巧盈 圣公会曾肇添中学

我们来画

圆圈,没有坐标线

不要角度,不要半径

——零

写一个所有数字的

起源

大家来画

圆圈,都有些什么

左上角描一个圆?

——太阳公公

右下角涂两个圆?

——阳光晒不化的雪人

沾点肥皂水,吹

好多好多的圆

朝着妈妈的大圆脸

轮到你来画

圆圈

凼凼转,菊花园

炒米饼,糯米团

团圆在

画布晕开的一滴圆

来

写童年

句尾勾上一个圆

评审黄言丹评语:

诗作巧用一字多音,将童年的记忆与情感浓缩在「圆」的多重意象之中。从零开始,串联太阳、雪人、肥皂泡、妈妈的脸与童年游戏,并利用「圆」的谐音与延伸字义,如起「源」、菊花「园」、团「圆」等,细腻捕捉童年的纯真与时间稍纵即逝的伤感。整体风格轻盈自然,节奏跳跃利落,意念完整,是一首温暖动人、充满语言巧思的佳作。

【特稿】■ 抗战胜利八十周年随想十二首●邝龑子

大国本泱泱,中华命脉长。

重文轻武事,近世苦辛尝。

席卷欧风盛,茶丝瓷贸昌。

白银逆差巨,鸦片作工商。

毒品当销毁,英蛮暴利伤。

恼羞成怒气,态势更嚣张。

晚清原积陋,一战劣斑彰。

割地羞赔款,天朝败絮扬。

列国争欺侮,船坚炮利枪。

瓜分频抢掠,中土堕穷乡。

倭寇恒无德,文明仰汉唐。

忘恩翻负义,侵略抓多方。

凶残添杀戮,生化欲催降。 (注)

难算丹心志,身歼血染江。

游击拦机动,分流切敌慌。

鲸吞痴梦想,旷日叠伤亡。

孽重招天罚,花旗战务帮。

菇云宣核武,一掷灭猖狂。

中华非悍族,千载历沧桑。

建业抛悲愤,高瞻览混茫。

止戈方识武,科教渐兴邦。

制霸强军在,齐心协力扛。

命运原同体,人间向善坊。

中和偏蔽解,相助世安康。

注:二战期间,日寇关东军七三一部队在伪满洲国用活体中国人、苏联人及朝鲜人进行生物武器(如细菌)、化学武器等惨无人道之试验,犯下危害人类罪及战争罪。

(作者为耶鲁大学东亚语言及文学系哲学博士、香港大学中文学院名誉教授、南溟诗社社长兼主席。)

【创作园地】■

红荔 ●萍 儿

如串串音符排练短暂的爱

跋涉南方三十度的枝头

褪去过份的甜与依靠

夏花携盛世容颜

茶炙篝火入戏太深

谁也猜不透今日红荔的幸福

经过七月的风

你唤她岁月

我唤她天涯

(作者原名罗光萍,为香港中通社副总编辑、香港艺术发展局文学组主席、香港作家联会执行会长。)

青柠●杨流昌

青柠剖开夕照盈满的盛夏,

果实在垂坠中藏隐,

如未及谱就的颤音,悬于枝上。

梅酒在茶盏里浮沉,

似星坠入篝火深深,

谁又能数清港湾不眠的浪痕?

当南风漫过三十度山径,

你说浮沫会生根,

我见它消散在唇间,

你说晶莹已生根,

它却消融于眉间。

(作者为香港中联办台务部原部长。)

诫女、观星相●庞咏文

诫女

同是一般皮肉骨,何来淖水坎离分?

朝忧蝶笑珠圆貌,夜恨风掀雪素裙。

电幕喧喧羞荡妇,牌坊寂寂镇芳坟。

千符万箓遮天月,报以巫城烈火焚。

观星相

窃听星君语,呢喃泄吉凶。

休言多命舛,一念洞天逢。

(作者为香港大学中文学院「中国古典文学专题研究:古典诗的韵律美学与写作」课程学生。)

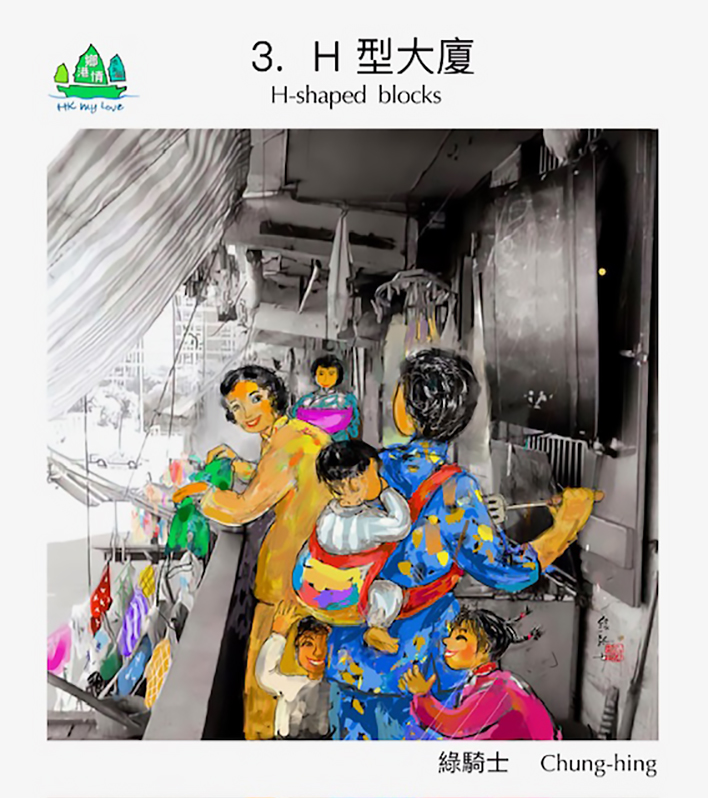

【乡港情】■ H型大厦●文、图 绿骑士

编按:早期香港的徙置大厦空间狭小,环境恶劣,但紧凑的空间却令住户之间多了不少互动。作者的姨姨曾住在徙置大厦,后来搬入设备齐全的新居。虽然环境改善,邻居们却紧闭门户,不及以往般密切。

姨姨一家四口,曾住柴湾最早期H型七层徙置大厦。挤在一百二十平方呎中,与邻居相隔的墙壁高处有两格通风洞,无甚私隐可言。家家户户都在露天走廊上煮食。常去探她,每次忍无可忍要上公厕时都胆颤心惊。一格格没有门、阴沉又恶臭;也用作浴室,是色狼出没地。环境恶劣得无以复加。

终于他们获迁到小西湾的公屋了,有了私人厨房浴室厕所,真是从地狱跳上了天堂。但姨姨欣喜之余,竟有点儿失落,说:「各家都关上门。」言下之意是很怀念与几个邻居师奶一起做饭、闲话家常的时光。幸好楼下有商场让她走动。后来姨丈去世了,她的两个儿子,像许多从艰苦环境磨练出来的人,闯出一片天。长子去了美国升学,成家立业;与她同住的次子一家后来搬到沙田一处豪华屋苑,环境优美,有私人会所和泳池,但都是与她格格不入的地方。没有街坊商店,白天家人都上班上学,与菲佣无什可谈,出外又不太方便,只有看电视度日了。但儿孙孝顺,她很知足。

香港的人口如此稠密,空气污染严重,但据联合国开发计划署及世界卫生组织等报告,却连续多年蝉联全球人均寿命最长首位。有各项因素,其中最奥妙的,是因人与人接触的机会频繁,人际沟通是生存最重要的精神养料。是的,「心是一个寂寞的狩猎者。」(Carson McCullers名著The Heart Is a Lonely Hunter。)

(作者为旅法香港作家、画家。)