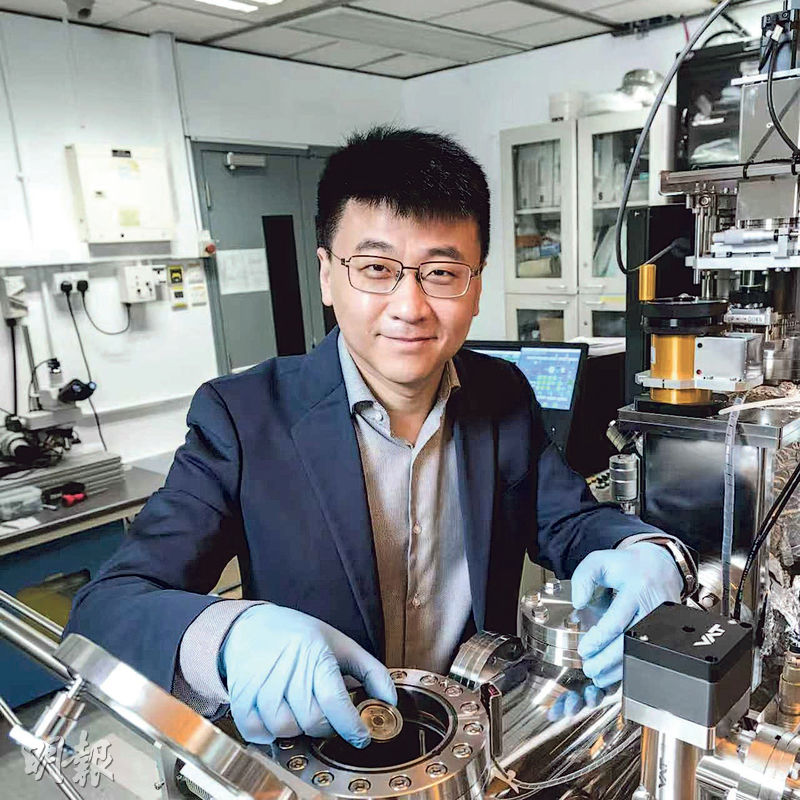

12名科学家早前获本年度“亚洲青年科学家基金项目”嘉许,城大物理学者李丹锋是唯一来自香港院校的得主。 2019年李与美国斯坦福大学团队发现“镍氧化物”在较高的临界温度下可变成超导体,是全球首次发现,他其后凭此夺得“杨振宁奖”。回忆过往研究,李丹锋说指导教授曾劝他放弃,但他深信“坚持本身已经是胜利”,寄语新一代科学家永远保持“求根问底”的精神。

科学家上世纪初发现当特定物料低于某温度,可被激活成超导体,具零电阻及完全抗磁特性。超导体广泛应用于电力传输、医疗设备等,由于降温需耗大量能源,学术界数十年来一直在寻找可在较高温下变成超导体的新物料。

李丹锋专研材料科学,2008年在浙江大学获得学士学位后,先后在理工大学和瑞士攻读研究硕士和博士。他说学术界早年认为镍氧化物有潜力成为高温超导体,但研究多年无突破,人们逐渐认定它不可能具备超导特质。 2017年,李丹锋加入美国斯坦福,将镍氧化物定为研究方向。他已想不起最初如何确立方向,“应该还是一个物理的直觉,很多人觉得不可能,但你选择怎么去相信,还是要看每个人的经验积累”。他笑言多年来与材料“打交道”,加上指导教授的协助,相信研究终会突破。

相信,不等于一定成功。李回忆中途面临瓶颈,如实验室设备损坏、研究资金有限,连教授也叫他放弃。 “虽然觉得山穷水尽,但科研就是有很大的不确定。我当时想法很简单,如果全世界这么多人,最后只剩你一个人在坚持,你是不是已经是champion(胜利者)呢?科研有时就是这样。”

2018年,他首次发现镍氧化物的超导信号,经过9个月反复验证,他和团队在2019年发表研究成果。李还记得那夜凌晨两点独自在实验室,原本正跟母亲越洋通电,一发现结果便赶快向母亲报喜:“先不说了,我可能要出名。”

每个获选的亚洲青年科学家将获为期两年共10万美元(约77.7万港元)经费,李丹锋说这将助他继续深化研究。留学回来从事科研的他谈到本港优势在于国际化,学者易于外地交流,认为当局应把握机会招揽人才,尤其基础研究学者。他称社会强调科研转化落地、要立即创造价值,而他则认为基础研究对“可持续科研”重要,呼吁当局不要忽略,让“香港走在前面”。

未来科学大奖周今日开幕,李丹锋盼新一代科学家保持对世界的好奇心,“科研的路是孤独的,但只要你有好奇心、真正对它有兴趣,你才会感到快乐”。