编按:香港文学馆、香港作家联会、中国现代文学馆共同举办的「南来作家手迹遗物展——走进文学的时光卷轴」展览期间举行了文学主题讲座:「从新诗到香港诗」 ,讲座于五月十九日假香港中央图书馆地下展览馆举行,两位香港诗人黄灿然与萍儿在对谈中分享彼此对诗的热爱,又讨论新诗的技巧和特质,并肯定「香港诗」的价值。

由香港文学馆、香港作家联会、中国现代文学馆共同举办的「南来作家手迹遗物展——走进文学的时光卷轴」展览于二○二四年五月十一至二十日在香港中央图书馆举行,展览展出逾三百件南来作家的手迹和物品,是本港历年最具规模的南来作家主题展,展览期间亦举行了四场文学主题讲座,吸引不少文学爱好者参与。

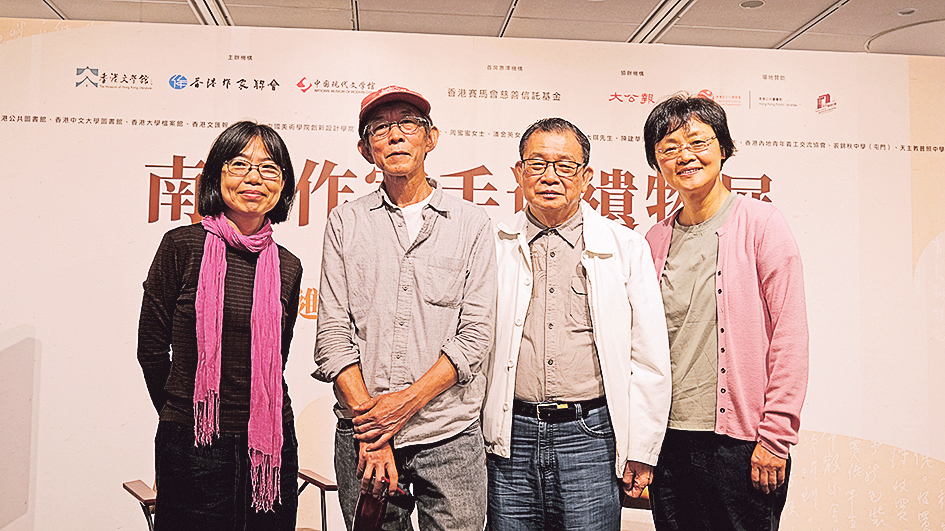

五月十九日,两位香港著名诗人黄灿然先生与萍儿女士在香港中央图书馆地下展览馆对谈,分享其创作经历,并赏析一些诗歌作品,讨论新诗与香港诗的关系。黄灿然除了是诗人,也是翻译家,他既写诗,又翻译大量诗歌和诗论,对诗歌有独到见解;而萍儿现为香港文学馆助理馆长,多年热心推广香港文学,笔耕不辍。两位诗人的对话与分享为观众带来一个富诗意的下午。

诗的魅力

讲座一开场,黄灿然即表示在香港写诗最不容易,因为读者少,较难获取认同感,甚至连家人、朋友与同事都会反对自己写诗。在生活上,黄灿然将工作与爱好分开,他从事新闻翻译、文学翻译工作,这是他谋生的职业;同时他也是一位诗人,热爱诗歌。而使他感骄傲的是,不论身处任何环境,他始终能做自己喜欢的事,哪怕爱好仅存一点点,他仍想抓住它。既然写诗如此困难,是什么令他有力量坚持下去?就是诗的魅力,「当你写作时,你和世界的关系会变得很不一样。进入写诗的状态时,所有事物都有生命,而这种生命比你自身还真实。」

萍儿十分认同黄灿然的看法,她指出写诗时有一种「通神」的状态,因此诗人是骄傲的,也是谦卑的,骄傲在于诗人写诗时能不顾一切,沉醉在自己的精神世界中;谦卑在于诗人要进入生活,而且文学创作者本就是平凡的。萍儿分享生活的场景是她灵感的来源,一杯奶茶、宽阔的海港,都能让她突然生起写诗的冲动,继而进入一种难以言说的忘我状态。萍儿认为诗不需要懂,而是需要感觉,「所以能够从事写作,不管是什么题材,只要能拿起笔、能写出句子,让大家有找到知音的感觉,这种满足感超越坚守写诗道路的艰辛和孤独。」能创作或感受诗歌的人都很幸运。

在香港读诗的人不多,写诗的人更少,不少人或会忽略香港诗的价值,而黄灿然则断言香港诗在新诗发展史上处于独特位置。他指香港人的母语是广东话,写诗时所传达的语调有别于用普通话所写的诗歌,令香港诗别具特色,而广东话可能是最好的读诗语言。另一方面,香港数代诗人均有意识地写香港及此城的变化,以致香港诗的内容倾向生活化,能让读者产生亲切感,这特点在其他地方的诗歌发展中十分少有。 「只有香港诗,即使你不知道写的是否香港诗人,但你知道他写的是香港。」黄灿然强调这是香港诗非常宝贵的地方,而假以时日,研究中国诗歌时,香港诗将起到非常重要的影响。

现代诗的特质

说完香港诗,黄灿然继续探讨题目中的「新诗」。他借不同诗歌讲述自己对「新诗」与「现代诗」的理解。他以艾青〈我爱这土地〉为例,指出新诗继承了浪漫主义精神。他再与观众一同细读穆旦〈春〉、艾青〈手推车〉、戴望舒〈我用残损的手掌〉等诗歌,指出观察诗歌如何用词,就能定义这首诗歌是否为现代诗。黄灿然认为具现代性的诗歌通常只在文学圈内受人喜爱,较难普及,这是现代诗的障碍。然而诗人必须具备写现代诗的技巧,因为这些技巧已变成传统。如果欠缺这些技巧,写出来的诗歌就难以得到其他诗人的认同。黄灿然又与观众分享卞之琳的诗歌〈春城〉,这首诗体现出另一种现代性——具跳跃性。黄灿然认为卞之琳的诗歌十分有趣、耐读,但因其难以理解而妨碍阅读,这再次体现现代诗的问题。

诗歌有时难以理解,到底诗人应否将诗说清楚?萍儿认为诗中具体的事物愈少,读者就有愈多想像空间。读诗的人都有一个共同点,就是不想知道诗歌写的是什么,反而想与作者共鸣。要写出能引起共鸣的诗歌,诗人自然要「入世」,萍儿强调诗人要先面对最平凡的生活,才能有不平凡的精神状态。她认为诗人存在的意义是要表现生活中真实的、痛苦的、美好的事物,因此她十分重视诗歌的原创性和辨识度。

香港诗的未来

在讲座尾声,黄灿然提出两个问题:有没有一种诗歌既耐读,读起来又没有障碍?现代诗之后的诗应是怎样的?他没有给予具体回答,却以也斯诗〈中午在鲗鱼涌〉回应:这首地道的香港诗简单却耐读,同时具香港诗生活化的特点。现时香港诗或未得到广泛关注,但黄灿然依然肯定香港诗歌的价值,直言其成就终有一天会得到承认。萍儿则以「香港诗人能一直写诗,因为香港本来是富有诗意的地方」,总结在香港写诗的体会,亦为观众留下思考空间。

主题展其余三场文学讲座分别是「续集——张爱玲与香港的未完故事」、「香港儿童文学的传承与启后」与「情发于声:跨媒介与未来文学」,涵盖不同主题。四场讲座让市民认识到香港文学的不同面貌,感受其独特魅力。

(本文图片由香港文学馆提供。作者为香港文学馆编辑。)