林棹的文学是不能轻易被分类的,无论文学界如何分析她、评论她,她只管在旷野上奔跑就对了。

出道至今,林棹的两部作品《流溪》与《潮汐图》皆获文学界的青睐,什么「新南方写作」与「女性作家」的标签统统可以撕掉,她在其他作家的眼里被视为一位「重要的作家」,其作品被视为「重要的小说文体」。出生于深圳的林棹,无疑是近年来南方文学的代表。

Presented by:WAW Creation

在成为职业作家之前,林棹就是一位普通的打工人,她从事过游戏设计,卖过花也种过树,就连林棹这个名字也是「虚构」的,按她自己的说法,其原名用普通话念起来像某种素食,用粤语念起来像某种肉食。总之是食物。所以她不愿公开提自己的原名,她用虚构的名字将自己和世界隔着一些距离,而且,她觉得「林」的意象挺好。这大概与她种过树的经历相关吧,双木成林,林棹已在自己的「两棵大树」下收获了应有的文学梦想,她正在种下另一棵——用词语制造困境,又用词语突围的文学世界。

《流溪》和《潮汐图》两部作品的主要场景都在珠三角区域,用了大量的粤语写作,以致作家林白称其「语言新鲜、繁茂,音调特别,是粤语独有的铿锵」 ,且「有强烈的诗性」。

在此,我想简单说一说她的「粤语」与她文学的关系。

林棹深知广东人的幽默感、实用,不拘泥于形式和观念的特点。 「比如《潮汐图》里的商贩,眼界宽了,心态就轻松。」她觉得广东沿海就是这样的氛围,信息从四面八方来、很多元,不是单一路径、单一成份。

这大概是粤语地区的特点,虽然在故事之外没有方言,但粤语文化随处可见。比如写到沙面时,林棹提及的胜利宾馆就有些来历。宾馆前身是一八八八年所建沙面酒店,后来改建为域多厘新酒店。 「域多厘」,是粤语音译的「胜利」。所以,身为作家,林棹开始关心历史,不仅是关心粤语这种方言,而是将方言代入进相关旧事,而许多往事又是基于四面八方的背景,这些都与外部世界发生关系,包括粤语。

很小的时候,林棹就清晰地认识到,身处多方言环境下会对许多事物有所感知。她在一次访谈中说,上世纪九十年代在她就读的小学里,上课的老师来自五湖四海,有着各种各样的口音。不同方言和它们所代表的或强势、或弱势的地域会成为一种隐秘的压力施加给孩子。这种经验可能是多方言或多语言地区的孩子们共有的。在特定环境下,选择哪种方言,以及选择背后的动机,是很值得考察的。后来,她把这种体验写进了《流溪》里。

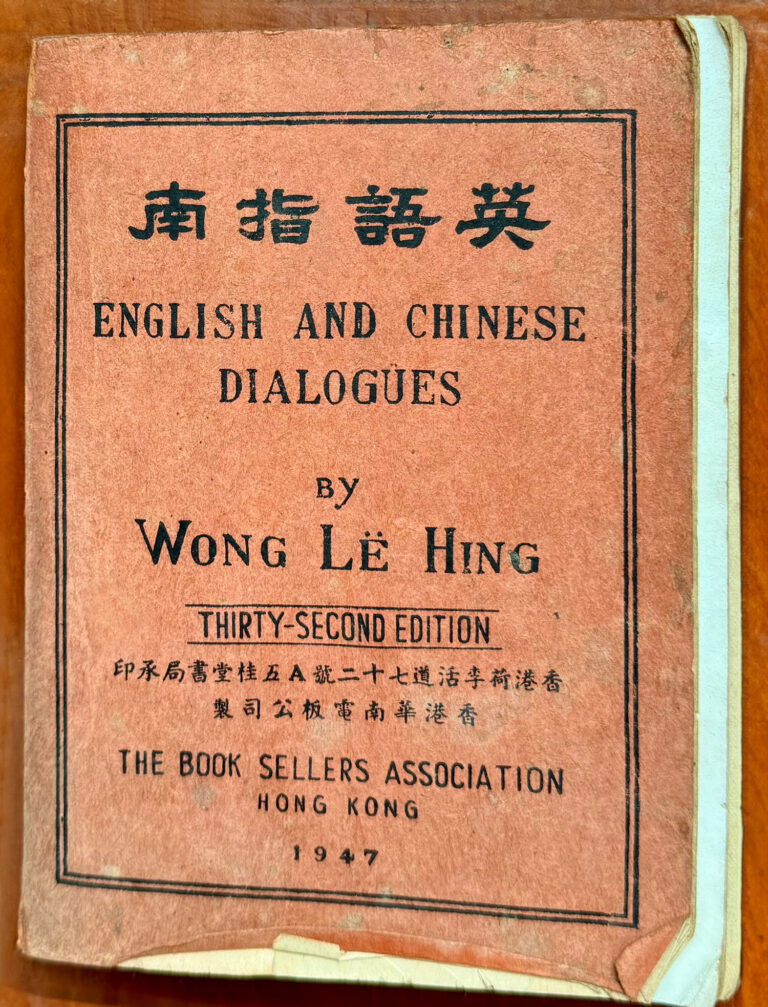

而她的敏感,与对词语的在意,还在于粤语在她生活中的变化。她上中学的时候,在学校叫茶餐厅的外卖,会叫到「芝士焗鸡」。后来年月渐变,她发现「芝士」变成「奶酪」,「忌廉」变成「奶油」,「多士」变成「吐司」。直到写《潮汐图》时,她找到几种十九世纪粤英、粤葡词典,才得以看见词与物之间互联、失联的微妙历程。这个问题对很多人来说不重要,但她觉得和自己关系密切,因为它关涉着故人、她生活过的街坊市井和回忆。

有的人认为,林棹用粤语写作会给读者带来阅读上的障碍,其实不仅没有障碍,在粤语高频出现的《潮汐图》里,许多读者都为巨蛙(书中主角)而共情,为生离死别而落泪。

在林棹的文学里,粤语自然是方言的运用,要使用当地的声音才能让读者代入当地的故事。但粤语在林棹的词语里又不是方言,它是一种文学性的音调,让文本更加繁茂。

(作者为《深港书评》主编、文化记者。)