「澳门科学馆对于全澳门市民而言,是一个非常亲切而且充满温情的地方。」澳门科学馆股份有限公司董事长穆欣欣博士见证科学馆15年发展历程,「如果没有科学馆,澳门将少了一个重要的旅游地标,少了一个适合儿童游玩的场所。我们守护好科学馆,就是讲好澳门科学馆的故事,讲好澳门的故事。」她相信,「澳门的明天更美好,未来更可期。」

Presented by:WAW Creation

穆欣欣博士与澳门科学馆(下称科学馆)的缘份早在2009年12月19日开馆开始,当时她在北京的中央电视台为澳门回归十周年的特备节目担任嘉宾主持,由于准备连线的澳门演播室嘉宾受交通困阻还在路上,穆欣欣所在的北京演播室就要填充播出时段,以澳门科学馆为话题展开漫谈。由建筑大师贝聿铭设计的建筑特色,说到科学馆对澳门的意义。在过去15年,她的孩子也在科学馆的陪伴下成长,几乎每周末成为「放电」的好去处,愉快地收获了不少科学知识。她不讳言对各个展厅非常熟悉,「我自己也觉得,与科学馆很有缘分。」

因缘际会,穆欣欣在2022年到任科学馆,当时科学馆正进行组织架构重组,澳政府成为了科学馆的主要股东,她是第一位到任的新董事会成员,需要面对新旧董事会的交替。穆欣欣表示,「科学馆历任董事长均为科学馆作出重要贡献,为科学馆奠定了良好的基础……整个科学馆团队齐心协力,圆满完成了这一过渡。」

融入国家发展大局

时值2022年疫情最严重的时候,穆欣欣意识到科技已深刻改变市民的日常生活,要重新思考科学馆在科普推广工作方面的发展方向。她留意到国务院在2021年发布一份名为《全民科学素质行动规划纲要》的文件,提到科普工作应面向全体公众;并提出科技馆、博物馆、文化馆之间的融合共享。

2022年,科学馆获得了全国科普教育基地和科学家精神教育基地的殊荣,加入了由故宫博物院、国家博物馆等五家机构发起的中国科技文化场馆联合体。 2024年,获得「绿色、低碳科普教育基地」和北斗教育基地的认证,北斗卫星系统科普国际实验室也在科学馆正式挂牌,科学馆在澳门开展课程,并推广至葡语国家。穆欣欣认为这些工作及殊荣,体现了科学馆在融入国家发展大局所作出的努力,也有助于与大湾区进一步合作。科学馆不仅担当了科普教育的平台角色,更连续两年(2023和2024年)荣登大众点评「必玩榜」。

此外,澳门科学馆在今年7月与横琴粤澳深度合作区城市规划与建设局签署战略合作框架协议,并为横琴国家湿地公园澳门科学馆科普教育基地揭牌。双方今后将透过优势互补,协同推动科普教育及传播工作,提升公众科学素质。

科学与文化融合

穆欣欣在任文化局长时曾提到文化是大众之事,需要足够贴地。放诸科学馆又是否一样呢? 「套入大文化概念,科学是文化的一部分。」穆欣欣表示,科学和文化的共通点是「创新」,本质上都是求真、向善。科技与文化融合,融入的是人的情感与关切。她更认为,文旅项目的发展趋势是以科技为支撑点,强调沉浸式体验和细节展示。

科学馆向来是科技人才的启蒙之地,澳门科学馆在2022年增加了推动高新科技及科学传播的使命。穆欣欣引用王羲之所言「仰观宇宙之大,俯察品类之盛。」,指科学馆包罗万象,无论是浩瀚宇宙还是星辰大海,都能在这里展现出来。过去,科普工作可能更多集中于探索和认识世界及其运行的规律,如今,科普工作是无所不在。科学应该面向未来,科学馆要更具走在时代前沿,要有预见性、敏感度,感知这个世界的变化。

顺应时代发展,科学馆在去年完成了一半展厅的更新工作,另一半则保留原有内容,并会定期更换展览的临时展厅,为到访市民带来新鲜感。例如「科学家精神」新展厅,通过讲述中国科学家的故事培养青少年爱国、创新、求实、奉献、协同、育人为核心的科学家精神。另外,科学馆与学校开展「馆校合作」计划,成为学生学习科学科的校外教室。

穆欣欣强调,科学馆自开馆以来,展品均强调安全性、参与性和互动性,可在玩乐的同时收获丰富知识。 「最喜欢看到那些带着满足笑容离开的家庭和学生。」

培育年轻科技人才

「科学馆的任务除了进行科普教育,还包括培养科技人才,激发青少年对科学的热爱,以便他们在未来的职业选择和人生规划中,能够更好地发展科技相关的职业。」

科学馆联同教育及青年发展局、银河娱乐集团,在去年正式启动「青年科技村」科创人才培养计划,每学年招募100位初三升高一在科技领域有特长的学员,并邀请高等院校、各大科技机构及企业派员担任专家导师,为学员提供为期三年的科学培训。穆欣欣指,计划为学员提供参观、实习及参与各类比赛的机会,使他们能早日接触行业知识,拓展眼界,实践所学,为升学选科做好定向培养。今年更为中学教师提供培训,帮助他们学成后教育学生。此外,学生今年参加了全国青年科普创新实验大赛的总决赛并获得奖项,为澳门赢得了荣誉。

科普推广手段多元化

在全民科普的理念下,科学馆利用多元化方式向不同人群传授科普知识。其中科普剧场是科学馆的品牌活动,曾举办《在元宇宙遇见科学家黄大年》、《生命之树:达尔文》等科普剧场,也有配合展览的科普戏剧导赏,例如安排演员饰演屠呦呦与青年人对话,并带领公众参观展厅,这些新颖形式受到广泛欢迎。穆欣欣表示,目标是走进公众视野,利用不同方法进行科学传播。

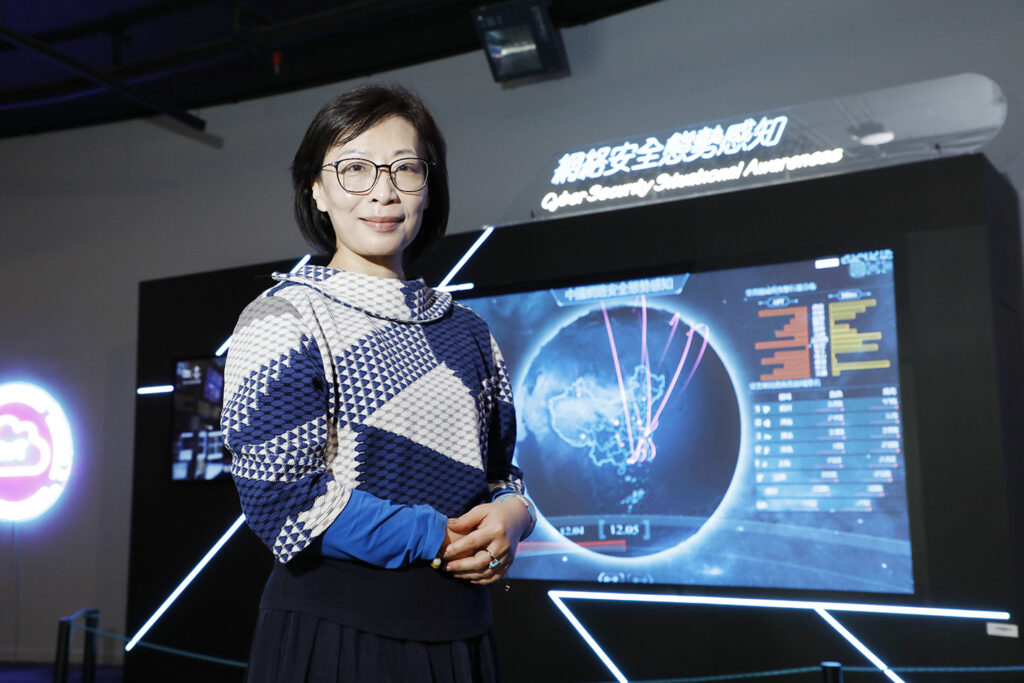

此外,科学馆更连续两年与中国作家协会合作,举办「悦读科幻之美」科幻文学讲堂,并开展科普阅读计划,在大堂设置「阅读阁」提供各类科普图书给访客免费阅读。此外,今年还与中国银行、澳门街坊总会合作,向银发族进行科普,组织近500位长者参观科学馆,学习防范网络诈骗。

善用空间创造更多体验

时代变迁、科技更新迭代迅速,如何跟上变化并做好科普工作,是每天要努力观察和思考的课题。穆欣欣坦言,科学馆空间有限,需要专注精致化发展,能做到「小而美、小而精」是科学馆的一大特色。通过不断更新展厅增添体验元素,让参观者更长时间逗留在科学馆。另外亦要更有效地运营,满足公众对展览日益增长的期望。

心型树契合培养青年人成长

科学馆的心形树是非常受欢迎的打卡热点,同时也象征爱和浪漫。穆欣欣表示,据知这棵树最初并不是心型,随着时间的推移,这棵树自然成长,最终形成了心形的型状。心形树的故事与科学馆培养青少年的理念相得益彰,在小朋友成长过程中,应给予空间让他们以自己的方式成长。

携手故宫呈现数字化的养心殿

回望最深刻活动,穆欣欣认为是今年与故宫博物院展开跨界合作,共同主办「发现·养心殿」主题数字体验展。特点是在700平方米的临时展厅还原了养心殿的空间,以数字科技和创新手段讲述紫禁城故事。参观者在当中可佩戴VR眼镜欣赏养心殿的建筑设计,通过电子展品「批阅」奏折、重新创作皇帝的书画、「试穿」皇帝的衣服,还可了解御膳的菜谱及器皿,扫描二维码将菜谱带走,透过身临其境的体验感、参与感、游戏感、以及体验后的延伸感,让公众更好地理解中华传统文化。她强调,引入故宫这知名IP品牌,可成为公司的无形资产,为科学馆带来更大价值。 「通过与强大的机构合作使我们获益良多,很感恩遇到科学馆及董事会这些优秀团队,大家坦诚相待,角色互补,有益同目标,工作氛围融洽,这一切成绩都得益于整个团队的支持。」