编按:由香港都会大学人文社会科学院、大学图书馆、田家炳中华文化中心,及人文、语言与翻译学系主办的「张爱玲、宋淇及宋邝文美讲座系列之二」,于二○二五年五月八日下午在都大伍絜宜演讲厅举行,讲座邀请了美国卫斯理学院宋明炜教授演讲,主题为「『这时代却在影子似地沉没下去』—张爱玲的末世论及其对两个世纪华语文学的影响」。本文为精华回顾。

张爱玲于〈自己的文章〉中写道:「人是生活于一个时代里的,可是这时代却在影子似地沉没下去,人觉得自己是被抛弃了。为要证实自己的存在,抓住一点真实的,最基本的东西……」除了感慨个人与时代的密不可分,当中时代的「沉没」也体现了张爱玲对末世的想像。在今年五月八日,由香港都会大学人文社会科学院、大学图书馆、田家炳中华文化中心,及人文、语言与翻译学系主办的「张爱玲、宋淇及宋邝文美讲座系列之二」,邀请了美国卫斯理学院东亚语言与文化系的宋美龄讲座教授及系主任宋明炜教授进行专题演讲,主题为「『这时代却在影子似地沉没下去』——张爱玲的末世论及其对两个世纪华语文学的影响」。在两小时的分享中,宋教授谈到撰写《浮世的悲哀——张爱玲传》的故事,还以朱天文等作家为例,从新巴洛克的视角探讨张爱玲的末世想像、女性力量及其对华语文学的深远影响。

从《浮世的悲哀——张爱玲传》说起

一九九五年是张爱玲逝世之年,也是宋明炜教授出版《浮世的悲哀——张爱玲传》之时。当年这位热爱写小说、喜欢张爱玲的大三学生受到陈思和教授的鼓励,开始了这个撰写张爱玲传记的计划。 「当时老师跟我说,你写这么多小说,张爱玲也写这么多,你能不能写一本书,去挖掘一下张爱玲的人生?」这番话令宋明炜立即放下手头上的写作,并把这本传记当成是学术研究的训练。

在上世纪九十年代,张爱玲的作品与史料并不像今天这么齐全。因此,陈思和教授便介绍了在华东师范大学图书馆工作的陈子善教授给宋明炜认识,让他有机会接触更多有关张爱玲的资料。那时,宋明炜每天骑着自行车前往华师大,并于图书馆中埋头苦干地进行资料搜集。他回忆道:「每次陈子善老师会放下不同的钥匙,没钥匙的话,我就永远不知道那个图书馆有这么多好东西。全因陈子善老师,我才可以看到张爱玲所有在港台出版的书,以及大量有关她的报纸。」除了直接阅读张爱玲的作品外,他认为报纸也是一个极具价值的史料来源,因为当中藏着许多关于张爱玲与当时社会的资讯,只是鲜少有人去整理。此外,宋教授还提及当时胡兰成的部分书籍仅在日本印刷,所以陈思和教授在日本亲手抄录相关内容后再寄给他作为参考,希望令这本传记的叙述视角更加完整,这让他相当感激陈教授的热心帮忙。

正当这本传记写到一半时,新闻却传出了张爱玲逝世的消息。因此,多间出版社也急着要宋明炜这本张爱玲传记,最后他在匆忙之下完成了《浮世的悲哀——张爱玲传》。对于这本传记的出版,他坦言当时是「天不怕地不怕」,并完全是出于对张爱玲的热爱才写的,但也承认书中存在不少错误。在讲座当日,宋明炜感谢在场的宋以朗博士,因为他对张爱玲的遗稿出版及书信整理作出了重要贡献,特别是他出版的《宋淇传奇——从宋春舫到张爱玲》及《张爱玲往来书信集》,不但见证了张爱玲与宋淇、宋邝文美的深厚友谊,这些珍贵的第一手资料也让大众更深入了解张爱玲的创作与人生,并推动了对张爱玲的研究工作。

尽管宋明炜教授指自己的传记相当不成熟,但梁慕灵博士在对谈环节中对这本传记的价值表示肯定。她指出,很多在九十年代撰写的张爱玲传记都会从张爱玲的家族史入手,例如谈论她家族历史或贵族血统等背景。然而,宋教授选择从个人史的角度出发,站在张爱玲的视角和价值观去书写,这使得《浮世的悲哀——张爱玲传》独具个人色彩与历史价值。这种独特的切入方式,让读者更能感受到张爱玲的真实与复杂。

适逢今年是张爱玲逝世的三十周年,宋教授透露今年将与上海文艺出版社推出新版的《浮世的悲哀——张爱玲传》。为了更精准地描绘张爱玲的生平,他指新版本将由本来的二十二万字删减到十五万字,并把许多张爱玲主观视野及错误的描述也删掉。此外,本书收录了一篇后记,并对张爱玲的生日做了仔细的考证。若日后行有余力,宋教授希望开展张爱玲的英文传记计划,包括Eileen Chang in China与Eileen Chang in America,以便让英语读者更深入了解她的传奇一生。

新巴洛克下张爱玲的「末世」

对科幻文学熟悉的人,都知道宋明炜教授是中国科幻小说研究的标志性人物。在二○二三年,他出版了研究专书Fear of Seeing: A Poetics of Chinese Science Fiction,并梳理了过去三十年中国科幻新浪潮的起源与发展,同时以巴洛克风格与法国哲学家吉尔.德勒兹的褶子理论等,勾勒出中国科幻小说的诗学特征。宋教授表示,这本书的出版意味着自己跟「科幻」已经划上句号,同时也让他的研究生涯回到「原点」——「当一个学者感到自己做了许多进步时,通常也会回到那个原点。那我的原点是什么?那就是张爱玲的研究。」宋明炜教授说。

在研究中国科幻小说时,宋教授表示一直也受到巴洛克(Baroque)及新巴洛克风格(Neo-Baroque)的深刻影响,这也在某种程度上促进了他对张爱玲的研究。在讲座中,他解释「巴洛克」这个术语可指为一种风格、一种方法和世界观。它体现的是一种不规则的运动,打破了传统的物理和艺术规则,并展现了颠覆既有秩序的无限可能。若追溯科幻小说的思想实验及其诞生,正是在巴洛克时代四五百年后崛起,因此这被视为巴洛克的(后)现代重生,也可称为「新巴洛克」。

宋教授强调,新巴洛克并非仅用于研究科幻,而是研究当中所带来的各种变化和折叠,例如它如何重构我们对知识、文化、文学及世界构造的理解。他指出:「世界构成了一个规则和教条,告诉我们两点之间是一条直线。但无论是古老的巴洛克,还是新的巴洛克,它们就是要告诉我们,两点之间并非直线,而是无穷无尽、不断翻涌的流动,甚至是一种创新。」这种创新不仅是对二十世纪的一场告别,也意味着它打破了传统的规范,展现了宇宙的陌生与新现象。因此,在研究新巴洛克时,不难发现其与末世情感的密切关系。这种不规则性、不断翻涌的变化,正隐藏着末世情感下的个人焦虑和不确定性,以及对过去、现在与未来的怀疑。

回顾二十世纪初中国的主流文学,如鲁迅、茅盾、老舍和巴金等作家,他们的作品都对社会作出批判,并具有启蒙、革命与现代性的意味。然而,宋教授指出当阅读张爱玲的作品时,很多人都能感受到她以一种冷眼来观察世界,并对人生抱有一种未卜先知的悲观主义。他提到:「在张爱玲小说中所描绘的世界图景里,也存在着一个非常基础的旋律,这个旋律是在一个崩塌的范围里,也许不关于国家,但是有关于个人的世界。」就像是在《倾城之恋》中,白流苏为了婚姻、爱情和生存而挣扎,然而一场战乱的来临或许摧毁了所有文明,但对白流苏而言,这也毁掉了所有礼教与生活的华丽,同时成就了她与范柳原的爱情。这种矛盾的情感,也隐含着张爱玲对个人及末世的思考。

宋教授引用了张爱玲于《传奇》中的〈再版的话〉,进一步引证了她的末世思想:「个人即使等得及,时代是仓促的,已经在破坏中,还有更大的破坏要来。有一天我们的文明,不论是升华还是浮华,都要成为过去。如果我最常用的字是『荒凉』,那是因为思想背景里有这惘惘的威胁。」这段话深刻揭示了张爱玲的末世观,反映了她对于个人及社会的失落感。宋教授认为,张爱玲的作品如同新巴洛克所描绘的那样,对于时代和现实挑战具有复杂的情感结构。她在文字中流露出的末世情感,不仅反映了她对个体命运的深刻思考,也呼应了新巴洛克的无限流动与变化。透过这种视角,他认为张爱玲的末世色彩深深影响了华语文学的发展,成为二十及二十一世纪里华语文学面向末日的未来想像基础。从张爱玲的《传奇》到朱天文的〈世纪末的华丽〉,这种末世情感的延续与转化,显示了中国文学在面对现代性时的复杂与多样,并将其视为新巴洛克在华语世界中的一个隐秘线索。

朱天文与张爱玲的末世色彩与女性力量

在讲座中,宋教授以多位华语作家为例,探讨他们的作品如何传承及体现张爱玲的末世色彩,包括朱天文的〈世纪末的华丽〉、纪大伟的〈他的眼底,你的掌心,即将绽放一朵红玫瑰〉、骆以军的《女儿》及王安忆的《一把刀,千个字》等等。其中,他以朱天文的〈世纪末的华丽〉为焦点,分析这部作品如何呼应与致敬张爱玲的末世论。

在〈世纪末的华丽〉中,女主角米亚是一位模特儿,内容描绘了她从十八岁到二十五岁的「衰老」过程。在这个意象层叠、叙事如网的故事中,朱天文以米亚这个女性角色探讨了时尚与颓废、符号与名牌、色情与虚无,最终落脚于世界末日的主题。宋教授指出,米亚在小说中迎来了一个二十世纪的终点,这个终点是「绝对的末世」。因为在小说的语境中,她意识到自己老了,而这个世界也随之老去。在进入新千年之后,一切都将会变得不同,因此在某种程度上,这部小说预演了一个末世的道路。在小说结尾,米亚说:「湖泊幽邃无底洞之蓝告诉她,有一天男人用理论与制度建立起的世界会倒塌,她将以嗅觉和颜色的记忆存活,从这里并予之重建。」这段话不但成了小说中的名句,宋教授也强调这是朱天文向张爱玲的末世思想的致敬。

张爱玲在〈谈女人〉引用了美国剧作家尤金.奥尼尔的《大神布朗》中地母娘娘的形象,这位角色源自于希腊神话中的大地女神盖亚。这位「强壮、安静、肉感、黄头发的女人」,眼看着男人因战争而死后,安慰着垂死者说:「你睡着了之后,我来替你盖被。」宋教授指出,张爱玲用这种思维描写女性,暗示在男人死去后,女性将承担起重建的责任,展现出一种神话一样的女性地位。在战争中,女性作为不参与的角色,最终将打扫男人留下来的废墟。因此,在张爱玲的描述中,若男人是现代性的产物,女性则根植于古老的神话。在〈世纪末的华丽〉中,米亚正是这样一位神话般的女性——即使在男人的世界崩塌之后,她依然能凭借一门手艺而维生,这意味着她拥有一种在男性建立的世界秩序之外的生存能力。

在张爱玲已经离群索居,人在美国之际,朱天文写下了〈世纪末的华丽〉,宋教授认为目的是要召唤一种「张爱玲的精神」来参与。假如这个二元对立的世界是由男人的理论和制度所构建,那么女性的出场实际上是因为男性的漠视与不自知——他们还以为自己创造了新世界,其实是造成了末世。在这个过程中,真正具有末世意识的人正是女性。因此,无论是张爱玲还是朱天文,抑或她们笔下的小人物,她们都具有末世意识,并以自己的方式——如嗅觉、颜色的记忆或手艺——以隐蔽的方式重新将女性的存在带回这个世界。这并不是要建立新的秩序,而是以一种虚怀若谷、谦卑的姿态面对这个世界。

「张爱玲、宋淇及宋邝文美手稿遗物」计划的最新进展

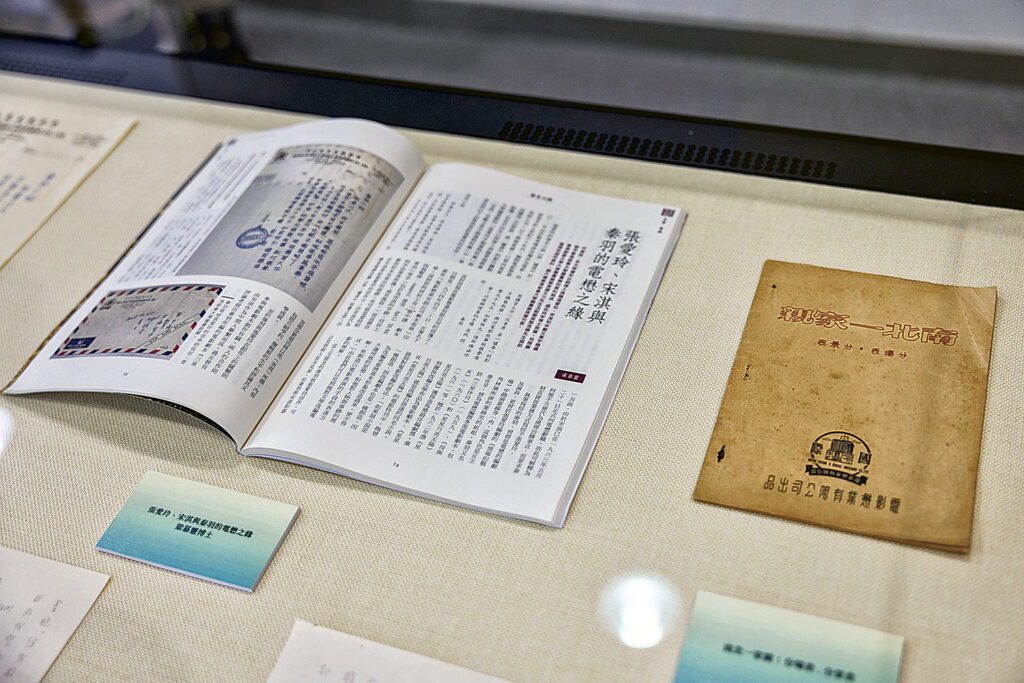

除了邀请了宋明炜教授进行专题讲座,香港都会大学图书馆也在活动当日举办了小型展览,展出了张爱玲的部分遗物,包括她的《南北一家亲》剧本手稿、与宋淇及宋邝文美的书信及相片等等。此外,香港都会大学图书馆的邓浩标副馆长也分享了「张爱玲、宋淇及宋邝文美手稿遗物」捐赠计划的最新进度。他透露,都大图书馆已获宋以朗博士捐赠了不少于六千件与张爱玲、宋淇和宋邝文美相关的手稿、信件、剪报、照片及影像资料,还包括餐桌等物品。此外,还有著名文化人士送赠宋淇夫妇的签名书籍及其珍贵藏书等。现时,都大图书馆的专业团队已开展了手稿遗物的档案管理的工作,并采用了射频识别技术(RFID)来提升管理效率。此外,邓副馆长还介绍了「张爱玲特藏」及「宋淇宋邝文美特藏」网站的建设进度,以及中国现代文学数码特藏的相关计划。今年,位于香港都会大学的中国现代文学馆也将落成,届时将成为展示这些珍贵文献的重要场所。

(本文图片由香港都会大学提供。梁慕灵为香港都会大学人文社会科学院副院长;黄淑鸣为香港都会大学人文社会科学院田家炳中华文化中心助理。)