编按:「如今,战火早已平息,但舅舅从工学团积累的教育初心、从难民营萌生的救助念头,母亲那代孩子用童声点燃的抗战火种,以及新时代孩子们对这段历史的传承,早已串联成我们家族乃至民族的精神纽带。」作者细述舅舅吴新稼创办「孩子剧团」的点滴,并以珍贵照片重现母亲与家族成员当年投身剧团,激励军民抗战的难忘岁月。

在抗日战争的烽火岁月里,有一支特殊的队伍以稚嫩的肩膀扛起了宣传抗战的使命,它就是一九三七年在上海成立的「孩子剧团」。而这支剧团的诞生,与我的舅舅吴新稼的一次难忘经历紧密相连,它的故事,更是深深镌刻在我们家的记忆里——我的舅舅是孩子剧团第一任团长,我的母亲则是剧团中一名年仅十三岁的「抗战宣传员」。

用孩子的力量唤醒民众

鲜为人知的是,舅舅对难民营孩子的格外关注,并非偶然,而是源于他此前在上海从事地下工作时培养的初心。当时,他的核心任务便是协助著名爱国教育家陶行知先生开展「工学团」运动,通过「工以养生,学以明生,团以保生」的理念,组织贫苦青少年一边劳动、一边学习,既掌握生存技能,又接受爱国思想启蒙。在这段工作中,舅舅亲眼见证了教育对困境中孩子的改变——那些曾因贫困而迷茫的少年,在工学团里不仅学会了知识和手艺,更树立了「为国家出力」的信念。这份与孩子打交道的经历,让他深知「给孩子希望,就是给民族留火种」,也为后来他在难民营中主动关怀孩子、组建剧团埋下了伏笔。

一九三七年,上海战火纷飞,无数百姓流离失所。时年十八岁、已有一年多党龄的吴新稼,在南市难民收容所中,再次看到了熟悉的、让他揪心的场景:一群因战争失去家人的孩子衣衫褴褛,眼神里满是恐惧与迷茫,无人照料,只能在收容所的角落里默默蜷缩。若是没有此前在工学团与孩子相处的经历,或许他只会心生怜悯,但正是那段协助陶行知先生办学的过往,让他本能地思考「如何真正帮助这些孩子」——与其让他们在恐惧中消沉,不如用自己熟悉的「教育+引导」方式,用歌声和表演唤醒他们的勇气,更能用孩子的力量唤醒更多民众。于是,他开始组织孩子们唱歌、排练简单的抗日小节目,孩子们的脸上渐渐有了笑容,眼神也变得明亮。正是这次经历,让舅舅坚定了「组建一个孩子宣传剧团」的想法。他将这个念头上报党组织,很快得到批准,在有着丰富革命经验的老党员王洞若的支持下,孩子剧团正式成立。

辗转各处激励军民抗战

剧团成立初期,舅舅带领着这群孩子,在上海的街头巷尾开展抗日宣传。但随着上海局势日益紧张,日军铁蹄步步紧逼,剧团面临解散或转移的抉择。党从紧张的经费中挤出二百大元作为转移费用,舅舅和几个小伙伴便带着二十名团员——最小仅八岁,最大不过十五岁,踏上了前往武汉的征程。

这段旅程充满艰辛,他们靠双脚穿山越岭,饿了啃干粮,累了倚树休息,遇日军封锁线便绕路潜行。即便如此,途经徐州时,孩子们仍不顾疲惫搭起简易舞台,用《松花江上》的歌声、揭露日军暴行的话剧,点燃了抗日队伍与民众的斗志。历经半年跋涉,终于抵达武汉。

在这里,孩子剧团得到共产党八路军办事处与国民党三厅的双重支援,规模迅速壮大到一百人。而它之所以能成为最具感染力的抗日宣传力量,正因「稚嫩」本身就是最有力的宣言:当时不少百姓对持久战心存疑虑,可看到八岁孩子高唱「枪口对外」,十岁孩子怒斥日军暴行,人们总会动容:「连娃娃都不怕,我们大人更要撑下去!」同时,剧团事迹也打动了国际友人,海外媒体争相报道,来信与捐赠源源不断,向世界证明了中国抗战的决心。

也就是在这个时候,远在宜昌的母亲和姨妈收到舅舅的来信。怀揣着「不要做亡国奴」的信念——这是学校老师常说的话,连外籍修女校长也支持他们的抗日宣传,刚满十三岁的母亲毅然跟着姨妈前往武汉,成为剧团一员,用稚嫩的声音唱响抗日歌曲。

武汉会战结束前,剧团从长沙撤至桂林、重庆,每到一处都坚持演出。但长期奔波让年幼的母亲病倒,不得不暂别剧团长时间休养。短短一年多的剧团经历,却锻炼出她格外独立的性格,爱国信念更是从未褪色。

抗战爱国精神传承至今

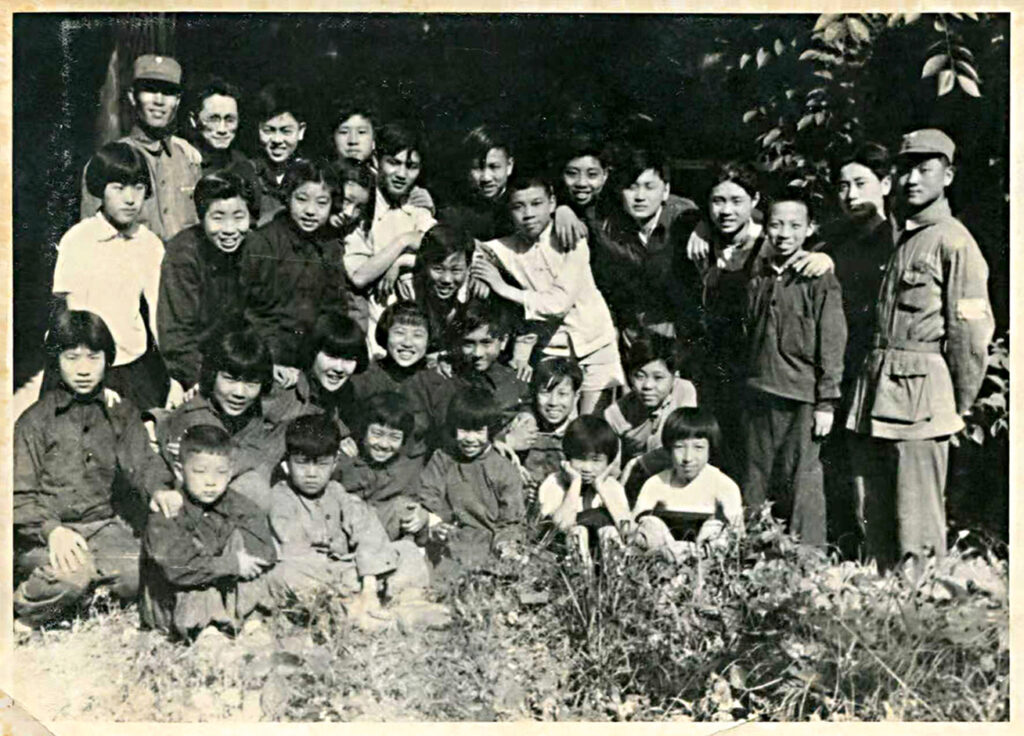

改革开放后,「邓妈妈」(邓颖超)仍牵挂着这些「小战士」,在上世纪八十年代两次接见剧团成员及后代,我的舅舅、母亲和姨妈都有幸参与。而我对这段家族历史的深度关注,始于十几年前整理旧物时的一个意外发现——一张一九三八年孩子剧团的大合照。照片里,十三岁的母亲穿着朴素的演出服,眼神明亮又坚定,那模样竟与我十三岁的女儿惊人地相似。正是这份跨越三代的「神似」,让我对母亲的这段经历充满了好奇,一次次缠着她讲述当年的故事,才慢慢拼凑出这段波澜壮阔的过往。

随着对故事的深入了解,我愈发觉得这是一段极具价值的爱国革命题材。这些年,我曾多次与香港及内地的演艺界朋友分享,他们也一致认可:无论是搬上银幕拍成影视作品,还是改编成话剧舞台演出,都能让更多人感受到烽火中孩子们的爱国力量。不过,大家也都提到一个现实难题——需要大量符合年龄段的孩子演员,要呈现出当年的纯真与坚毅,并非易事。

直到后来我在武汉遇到的一幕,让我看到了这段历史传承的新可能。在武汉长春街小学,我得知他们以孩子剧团的历史为蓝本,成立了「新孩子剧团」,而且已经坚持了差不多三十年。这群新时代的孩子,不仅排练复刻了当年的抗日歌曲与短剧,还与武汉人民艺术剧院合作把这个故事带上舞台,在武汉及多个城市公开演出,用稚嫩却真挚的表演,让那段红色记忆在舞台上重焕生机。看到这一幕时,我由衷地感到欣慰:当年孩子剧团用童声唤醒民众,如今新时代的「小演员」们正在用同样的方式传承精神。我什至想,如果未来有机会,把武汉新孩子剧团的演出带到香港,让香港的孩子们也能通过这些生动的表演,了解这段属于中国的抗战记忆,感受那份跨越时空的爱国情怀,一定能成为一次很有意义的爱国主义宣传。

如今,战火早已平息,但舅舅从工学团积累的教育初心、从难民营萌生的救助念头,母亲那代孩子用童声点燃的抗战火种,以及新时代孩子们对这段历史的传承,早已串联成我们家族乃至民族的精神纽带。它不仅是一张老照片里的青春容颜,不仅是一段口耳相传的家族故事,更是一代代人用行动诠释的信念——爱国,从来都不分年龄,更不会被时光磨灭。

(本文图片由罗海雷提供。作者为已故著名报人罗孚之子。)