编按:承接上期,本期继续刊载抗战文学专题文章。赵稀方细述沦陷时期的香港文学状况与生态,并谈及叶灵凤的复杂面貌与戴望舒拒绝为敌伪所用等;罗海雷追记舅舅吴新稼创办「孩子剧团」,以珍贵照片重现其母与家族投身救亡、激励军民抗战的岁月。

沦陷时期的香港文学 ●赵稀方

日本文学与大东亚文学

一九四一年十二月二十五日香港沦陷,日本接管香港,抗战前期香港文坛的繁荣瞬间凋零。

在文艺方面,战后最先成立的是「东亚文化协会」,其次是「华南电影协会」。东亚文化协会成立于一九四二年三月,据叶灵凤:「当时差不多网罗了文化界全体知名人士,正会长是杨千里先生,副会长是马鉴先生,对于初期的文化工作,尽了很大的力量。」

一九四二年六月一日,日军政府为了管理方便,将香港仅存的报纸合并。其中《香港日报》作为官方报纸不变,并且还有日文和英文版,汪伪报纸《自由日报》、《天演日报》、《新晚报》合并入《南华日报》,《华字日报》与《星岛日报》合并为《香岛日报》,《循环日报》和《大光报》合并为《东亚晚报》,《大众日报》并入《华侨日报》。再加上趣味性的《大成报》,香港只剩下了六份报纸。在刊物方面,只有《大众周报》和《亚洲商报》两家,前者是文艺的,后者是商业的。 《大众日报》虽说是文艺刊物,但篇幅其实和报纸差不多。一九四二年七月,日军逼迫胡文虎、何东出资港币五十万元,成立了大同图书印务局,出版《新东亚》杂志、《大同画报》等。该局由胡文虎之子胡好负全责,编辑方面由叶灵凤等人负责。 《新东亚》是一个综合性刊物,有一定文学作品的篇幅。如此,沦陷时期香港与文学有关的杂志只有《大众周报》、《新东亚》两种,其他能刊载文学作品的就是报纸及其副刊,如《华侨日报》「文艺周报」、《香港日报》「绿洲」等。

《新东亚》由叶灵凤负责,比较官方,刊物上多刊登日本人的文学创作。日本人对于香港的占领,与内地的概念不太一样,香港原来的官方语言是英文,日治政府明令取消英语,代之以日文教育,这有点类似于日本占领台湾时所采取语言同化政策。一九四二年八月第一卷第一期《新东亚》刊登的「报告随笔小说」,包括石川达三〈到星加坡的路途〉、山冈庄八〈潜艇索敌行〉、○○大尉〈威尔斯王子号的末日〉;第二期刊登了「当代日本随笔选」,包括颖原退藏、菅原兴治、泽川幸夫和物集高量的四篇小品,另外还刊登了林房雄〈北京随想〉和谷崎润一郎〈昨会——上海的回念〉。第三期刊登了「大东亚共荣圈集锦」,包括战时各地日本作家的作品。翌年,第二卷第一期刊登了川岛国郎〈南方兵食从军记〉。从内容上看,这里有石川达三、谷崎润一郎等较有名气的日本作家,更多是反映战时内容的即时作品。

接下来就是日本人倡导的大东亚文学。第一届大东亚文学者大会于一九四二年十一月在东京举行,《香港日报》一九四二年十月二十九日报道,题为〈大东亚文学者会议香港亦派出代表报道部现正权衡华人文学者〉。其中提到:「本地也会有两名代表有幸参与其中,当下正以报道部为中心进行筛选,两名代表中,其中一名几乎已确定为发表了《忘忧草》等数十名作的知名作家叶灵凤氏(三十八岁),剩下一名也将在近日于众多候补中慎重权衡后决定。其中因法国文学而享负盛名且为诗人的戴望舒氏(三十八岁)被视为最有可能的人选。」从后来的参会者名单看,叶灵凤和戴望舒并没有参会。一九四二年十二月第一卷第五期《新东亚》刊登了「东亚共荣圈文艺介绍」,包括(日本)林芙美子〈感情演习〉、(满洲)爵青〈山民〉、(朝鲜)俞镇〈手术〉、(泰国)卫檀〈囒树荫下〉。此外,第一卷第四期还发表过(台湾)龙瑛宗的小说〈不知道的幸福〉。其他报刊,特别是汪伪政权的《南华日报》副刊,也发表过不少大东亚文学作家的文字,如周作人的〈忧生悯乱,走向建设:大东亚战争与中国文学〉(一九四四年一月二十二日《南华日报》)、〈关于老作家〉(一九四四年六月)等文,这些文字有些是转自内地的《中华日报》。作为汪伪政权的报纸,他们应该是互通声气的。

沦陷期间的香港文坛

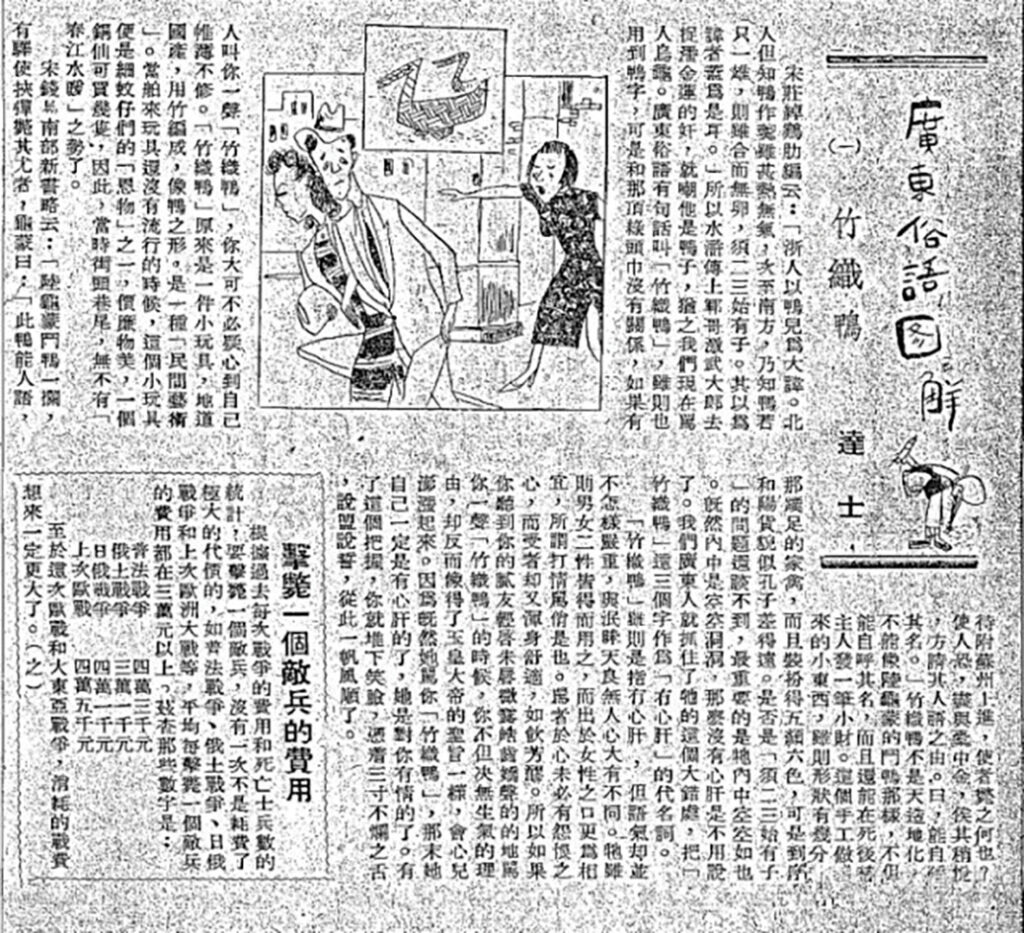

沦陷期间香港作家创作的作品,总体来说比较灰暗。 《大众周报》也由叶灵凤负责,它虽然也刊登日本人的作品,但以华人作品为主。 《大众周报》的基本结构如下:首先是一篇社论,由叶灵凤本人撰写;其次是日本人的文字,如第一期的〈日本对华新方针〉和上田广的〈马尼拉之落阳〉;再次是国人的杂文专栏,如从第一期开始的戴望舒以「达士」笔名发表的〈广东俗语图解〉,叶灵凤以「白门秋生」笔名连载的〈书淫艳异录〉等;最后就是国人的通俗小说「长篇连载」,从第一期开始连载的小说是灵箫生〈横刀夺爱〉和崆峒〈少林英雄秘传〉。

一九四四年,娜马在《香港日报.曙光》发表过一篇〈香港.文艺〉的文章,文中说到:「为了想知道『文艺在何处』,于是我翻开了香港的大小出版物,由文艺的专刊以至于一般的副刊,结果是落了空。」他的观察是「充斥文坛的香港趣味的作品」,而严肃作品方面有以下几种:一,「长长短短的杂文,各式和各样的杂文。」二,「译文和改变的译文大行其道。」三,「三朝野记,烈皇英识,大义觉迷录,避戎夜话……已为一般贤士大夫所不愿称道,努力钩沉。」他感慨香港「甚至连报告文学、文艺通讯之类的东西也没有」。香港文坛的现状,显然是殖民统治的结果,文学作品不敢涉及政治,只好以通俗文学填补篇幅,其他只能钩沉于古代,或者翻译他国的文章。

卢梦殊是香港当时比较「风光」的人物。他代表香港新闻界去东京参加了一九四三年十一月召开的「大东亚新闻会议」,会后他在东京广播电台用粤语对香港发表广播,题为「从大东亚的两个大会讲起」,内容涉及十一月五日召开的「大东亚会议」和十七日召开的「大东亚新闻会议」。其后,他在一九四三年底至一九四四年初的《华侨日报》上连续刊载〈东游观感〉,记载他在东京受到东条英机接见等场景。

卢梦殊最出名的文艺作品,是他的小说集《山城雨景》,此书一九四四年九月一日由香港华侨出版社出版,署名罗拔高。在沦陷时期凋敝的香港文坛上,它大概是仅有的文学成果。娜马在〈谈《山城雨景》〉一文中评论:「大致地说:作者所惯用的是,『暴露与讽刺的手法』,对于个性的描写很不错,现实的分析相当正确,这是不能抹煞的地方」。戴望舒为这部小说集写了「跋」,称「《山城雨景》是作者的近作的结集。它不是一幅巨大的壁画,却是一幅幅水墨的小品。世人啊,你们生活在你们的小欢乐和小悲哀之中,而一位艺术家却在素朴而淋漓的笔墨之中将你们描画出来。世人啊,在《山城雨景》之中鉴照一下你们自己的影子吧。」

沦陷期间滞留香港的内地文人,数戴望舒和叶灵凤名气最大,他们自然不会被日本统治者放过,不过他们俩的表现并不相同。

叶灵凤的复杂面貌

香港沦陷后,叶灵凤入狱,出狱后任职于日本军方办的大同图书印务局,此后越来越春风得意。他一九四二年八月主持《新东亚》杂志,一九四三年四月任《大众周报》社社长,一九四四年一月主编《华侨日报》「文艺周报」,一九四四年十一月三十日主编了《香港日报》「香港艺文」。一九四五年,担任香港文化联谊社执行委员。

在《陈君葆日记》中,一九四四年七月六日,有一则叶灵凤动员他参加香港新闻学会成立大会的记载:

叶灵凤们组织新闻学会邀我作名誉会员,已设法推辞,今天他们开成立大会,灵凤又写信来约去参加并说「总督也出席,而且有午餐,」我待不去,他打电话来说「座位是排好的,缺席恐不好看」,于是我只得去了,在一方面看,倒像哺餟似的。

午前便到东亚酒家去,坐在我旁边的是鲍少游,布置倒有些特别。这也许因为几年来参加这种仪式还算第一次。演说台两旁分列各官员座位,首为矶谷总督,他右手是大熊海军司令,以下则左右分开计泊总务长官,市来民治部长,那边则为野间宪兵队长等武官,和罗旭和周寿臣等,环绕着在中心的来宾和会员座位,这种排法,很有些特别,仿佛有点像北帝庙里的情形。

从会后报道看,叶灵凤只是作为《大众周报》社长出席。

一九五七年版《鲁迅全集》在《三闲集.文坛的掌故》叶灵凤词条下注解:「叶灵凤,当时曾投机加入创造社,不久即转向国民党方面去,抗日时期成为汉奸文人。」不过,一九八一年版《鲁迅全集》又改变了对于叶灵凤的注释,〈革命咖啡店〉一文中将潘汉年与叶灵凤合注,曰:「叶灵凤(一九○四—一九七五),江苏南京人,作家,画家。他们都曾参加创造社。」拿掉了叶灵凤「汉奸文人」的帽子,这在后来被称为「注释平反」。一九九○年四月,朱鲁大披露出日据时期香港宪兵队本部编写的「极秘」文件《重庆中国国民党在港秘密机关检举状况》,其中提到沦陷时期的叶灵凤,在「中国国民党港澳总支部调查统计室香港站任特别情报员,后来更兼任国民党港澳总支部香港党务办事处干事」。然而,叶灵凤在《大众周报》发表的一些社论,颇引起争议,这个问题只能留待于历史来解决了。

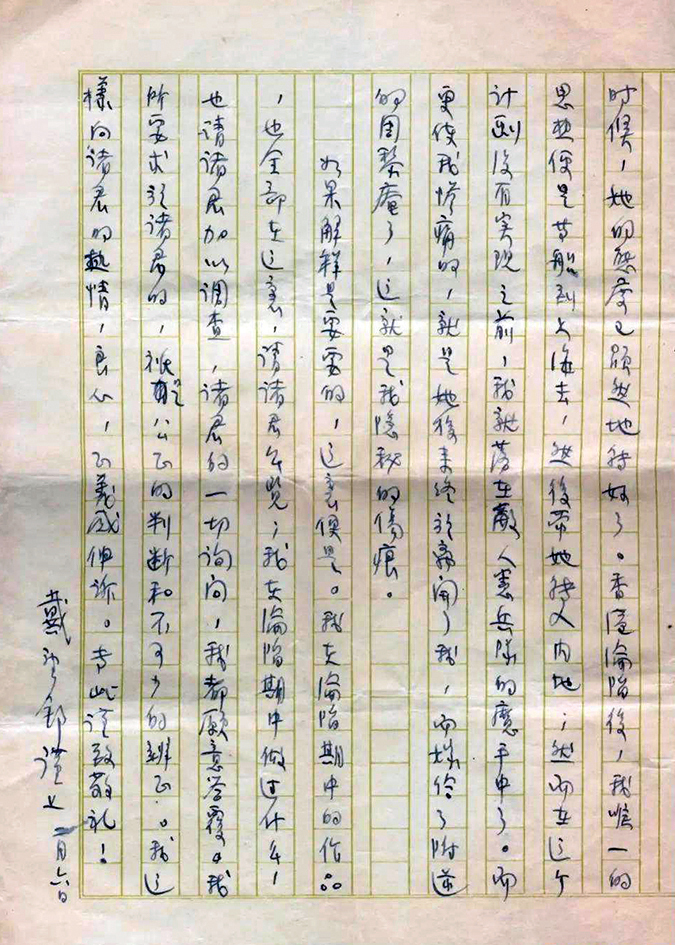

戴望舒拒绝为敌伪所用

关于戴望舒,战后文坛也曾有左翼文人联名检举他是汉奸。一九四六年,《文艺生活》光复版二期及《文艺阵地》光复二号同时刊出了一份由何家槐、黄药眠、陈残云和司马文森等二十一人联合署名的「留港粤文艺作家为检举戴望舒附敌向中华全国文艺协会重庆总会建议书」,文中认为「戴望舒在香港沦陷期间,与敌伪往来,已证据确凿」。戴望舒很悲愤,他在〈我的辩白〉一文中说:「我没有写过一句危害国家民族的文字,就连和政治社会有关的文章,我再一个字也没写过。」在文章的最后,戴望舒仍然强调,「我在沦陷期的作品,也全部在这里,请诸君公览。」

戴望舒于一九四二年三月入狱,五月出狱后到大同图书印务局工作。一年以后,他开始在叶灵凤主编的《大众周报》上写「广东俗语图解」。其后,戴望舒所写的文章,主要分布在《华侨日报》、《香港日报》和《香岛日报》上。内容包括:读书杂记、介绍法国见闻、诗歌创作及诗论等,都是刻意回避现实之作。何家槐等二十一人所检举的戴望舒的问题,一是戴望舒一九四四年为罗拔高《山城雨景》所写的「跋《山城雨景》」。据戴望舒在辩白中所说,他为此书写序是被迫的,并且「跋」属应酬性文字。二是戴望舒发表于《南方文丛》第一辑的文章,它们与周作人、火野苇平等敌伪人物的作品一起发表,事实上戴望舒发表的两篇文章题目分别为〈诗人梵乐希去世〉和〈对山居读书札记〉,与政治无关。至于戴望舒被检举任「香港占领地总督部成立二周年纪念东亚晚报征求文艺佳作」「新选委员会」委员一事,戴望舒自辩「人家利用了我的姓名」。足以证明他不愿意参加敌伪文化活动的,有两件更重要的事情,一是拒绝参加「大东亚文学者大会」,二是拒绝参加「香港文化协会」。

从史料看,戴望舒在香港沦陷期间的表现是清白的,当时中共党组织对他也很信任。一九四五年九月,老舍从重庆给戴望舒发电报,委托戴望舒调查附逆文化人。十月,「文协」又委托戴望舒组织文协驻港通讯处的工作。

真正能够代表戴望舒思想的诗歌,是他秘密写下而至战后才公开发表的诗作,如写于一九四二年四月二十七日的〈狱中题壁〉及一九四二年七月三日的〈我用残损的手掌〉。这两首诗抒写诗人在日本人的牢狱中的遭遇和感受,诗人虽然受尽苦刑折磨,但并没有屈服,他深深地怀念祖国,怀抱胜利的信念:「我把全部的力量运在手掌,/贴在上面,寄与爱和一切希望,/因为只有那里是太阳,是春,/将驱逐阴暗,带来苏生,/因为只有那里我们不像牲口一样活,/蝼蚁一样死……/那里,永恒的中国!」诗人自己已经做好了心理准备,为国捐躯:「在日本占领地的牢里,/他怀着的深深仇恨,/你们应该永远地记忆。/当你们回来,从泥土/掘起他伤损的肢体,/用你们胜利的欢呼/把他的灵魂高高扬起」,这些作品是戴望舒前期现代主义诗歌的升华,也是香港沦陷时期文学的最高峰。

(作者为南昌大学人文学院特聘教授、中国社科院文学所研究员。)