编按:匈牙利作家拉斯洛.克劳斯瑙霍尔考伊(László Krasznahorkai)荣获二○二五年诺贝尔文学奖,本版特组稿介绍。主编潘耀明以独特视角观照拉斯洛如何在末世暗影中点亮文学星火。匈牙利华文作家协会名誉主席张执任与拉斯洛相识二十多年,与其中文译者余泽民也熟悉,今独家撰文谈拉斯洛对李白与中国文化的迷恋、难忘的山丹丹中国之夜,以及回溯余泽民的翻译路与肯定拉斯洛的杰出成就。不乏一手资料。

在末世暗影中 点亮文学的星火 ●潘耀明

二○二五年的诺贝尔文学奖,将世界的目光引向了多瑙河畔的匈牙利,引向了那位以复杂长句编织末世寓言的小说家——拉斯洛.克劳斯瑙霍尔考伊。诺奖评审委员会的赞辞如是说:「在末世恐惧中仍能通过震撼人心且具先知般洞察力的作品,重申艺术的力量。」这不仅是对其文学成就的肯定,更是对一种不屈的艺术精神的致敬。

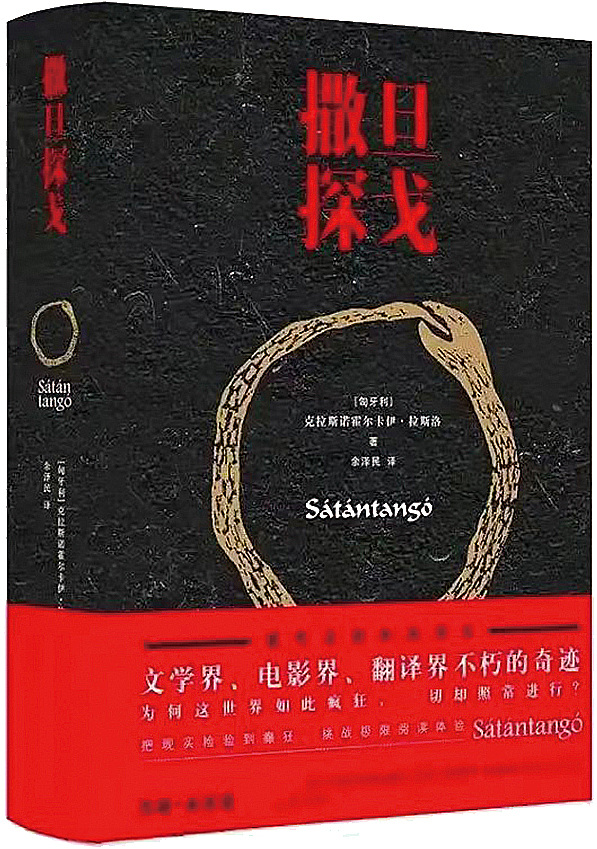

拉斯洛的文学世界,常被形容为一场漫长而无望的「撒旦探戈」。他的句子如熔岩般缓慢流淌,缠绕、窒息,却又在绝望的泥淖中,透出诡异的音乐性与结构之美。正如其中文挚友张执任与译者余泽民所形容:那是一种「魔鬼般邪恶力量的指挥和驱动」,场景荒僻,叙事宏大,在沉缓苦涩的文字内部,蕴藏着先知般的洞察与隐喻。读他的作品,仿佛走进一座没有出口的迷宫,却在黑暗的尽头,窥见人性的微光与艺术的救赎。

而这位被誉为「匈牙利末日大师」的作家,却与遥远的东方文明有着不解之缘。他不只是李白的信徒,更是中国文化的痴迷者。二十多年前,他深入四川,追寻诗仙遗风;他的家中,挂满中国书画,回荡着京剧唱腔,甚至以筷子进食,俨然一处微型的文化飞地。那个在布达佩斯近郊「山丹丹」小院里的「中国之夜」,不仅是友情的见证,更是东西方灵魂在文学火焰下的交会。

拉斯洛的获奖,不仅是他个人的荣耀,也是一场跨越语言与文化的胜利。这背后,站着一位低调而坚韧的推手——译者余泽民。他从漂泊异乡的落魄医生,到无师自通匈语,再到成为匈牙利当代文学在中文世界最重要的引渡人,其历程本身就如一部小说。他笔下的拉斯洛,既忠实于原文的艰涩与沉重,又赋予其汉语的节奏与张力,让中文读者得以一窥那「熔岩流淌」般的叙事奇观。

在当代文学日益轻浅、速食的潮流中,拉斯洛的写作无疑是一种反抗。他不讨好读者,不简化思想,执着于挖掘人类处境中最深沉的恐惧与困惑。他的作品提醒我们:文学不是逃避,而是直面;不是装饰,而是揭示。即使在最晦暗的时代,艺术依然有能力为人类保存一丝尊严、一点温度、一缕对意义的追寻。

正如他在多瑙河畔的小院中,遥想长安,聆听京剧,吃中国菜,拉斯洛的文学实践本身,就是一场跨越时空的文明对话。他的获奖,不只属于匈牙利,也属于所有在绝望中仍相信文字力量的人。愿这缕来自东欧的文学星火,继续在世界的阅读版图上,燃烧,照亮,并与我们脚下的土地,遥相呼应。

(作者为香港作家联会会长、《明报月刊》荣誉总编辑、本版主编。)

多瑙河畔,又一段诺奖佳话 ●张执任

十月九日,北京。晚饭之后,我早早就拿着手机等着。有消息说二○二五年诺贝尔文学奖会在北京时间这天晚上七点揭晓,我想在第一时间知道是谁获奖,会不会如网上猜测的那样,是「陪跑」多年的残雪或者「陪跑」年头更多的村上春树?

七点刚过三分,消息传来:本届得主是匈牙利作家拉斯洛.克劳斯瑙霍尔考伊(László Krasznahorkai,另有译名克拉斯诺霍尔卡伊.拉斯洛)。我不由得拍着大腿高兴地「嘿」了一声。为什么「嘿」?因为我认识这位新晋诺奖得主,不但认识他,而且还认识他多部作品的中文版译者余泽民。一时间,我觉得原本与诺奖之间的遥远距离被拉近了许多,好像成了发生在近旁的事。

认识拉斯洛.克劳斯瑙霍尔考伊,是二十多年前的事了。那一天,经朋友介绍,他约我在布达佩斯第一区一家知名的咖啡馆见面喝咖啡,说是想去中国四川采风写一部纪实作品,让我介绍些那儿的朋友给他。那时的拉斯洛与现在照片上所看到不太一样,比现在清瘦,当然也年轻得多,他留着齐颈棕发,戴一顶尖顶的呢帽,下巴上留了一小绺小尾巴似的山羊胡子,一副前卫诗人、作家的样子。他说他的姓太长,有点拗口,我也可以叫他「好丘」——这是一位汉学家给他起的中国名,因为他的家族姓氏「克劳斯瑙霍尔考伊」本身就是祖上老家一座山名,从词义上说叫「好丘」也契合。

李白迷与山丹丹的中国之夜

拉斯洛是个李白迷,用今天的话说是李白的「粉丝」(在匈牙利,很多人是李白的「粉丝」)。他这次去中国要写的作品选题是:李白诗歌对现今中国人的影响。一个匈牙利作家竟找了这么一个选题,在我看来脑洞有点大,可我还是给四川的作家好友田雁宁挂了国际长途电话,托他接应帮忙。田雁宁十分给力,又找了几位作家朋友,一路接力,陪伴拉斯洛去了李白故里江油以及成都四周好些地方。

一个多月后,拉斯洛从中国归来,给我打了个电话,邀请我去他家吃晚饭。他的家在布达佩斯以北一个被在匈华人叫做「山丹丹」的小镇,是半山腰上一个可以俯看多瑙河的小院。怕我上山不认路,他特意到布达佩斯接我,给我带车。他开的是一辆很破很旧的奔驰,一路冒着白烟,我开车紧随其后,到了他家。一进院门,拉斯洛就迫不及待拉我进屋看客厅里的布置,这里的墙壁上挂满了他从中国带回来的图片:有仿旧的老北京、紫禁城地图,有中国书画与故宫、长城图片。桌柜上摆满了景泰蓝、苏绣之类手工艺品与唐诗宋词之类书籍;录放机里则播放着京剧名角的唱段,给人的感觉好像是一个小型的中国文化展览。拉斯洛告诉我,这些物件有的是这次从中国带回的,也有一些是五年前去中国时背来的。我这才知道,原来他五年前就去过中国,也就是从那时起,他改用筷子吃饭,出门吃中餐,在家听京剧,到处搜集与中国有关的书籍,留心与中国有关的消息,而且开口闭口离不开中国。

这天晚上的主菜是一大锅在院子里用柴火炖出来的鹿肉,就着红酒吃,吃罢又去客厅围坐,继续喝茶喝酒聊天。本来,拉斯洛只请了住在附近的几个朋友一起吃饭作陪,可等到天黑的时候又不断有朋友从布达佩斯和别处开车赶来,把客厅坐得满满的。原来,他们是知道拉斯洛归来,又听说有中国人来做客,赶来「凑热闹」的。拉斯洛向我一一介绍了他们,有诗人、作家、画家,还有大学教授、名记者、名导演……都是匈牙利的文化人。

有这么多的文化人在一起聊天,其热闹程度是不言而喻的。从诗人李白斗酒诗百篇的典故到他戏弄高力士的段子,再到大唐盛世的长安,然后又扯开去聊到故宫、长城、兵马俑,聊到孔子、华佗、《红楼梦》……有关中国的话题是越聊越多,越聊越热,听得我心里都犯嘀咕:这拨哥们怎么知道得这么多?当然,当晚的重头戏是听拉斯洛讲他此次中国之行的见闻——讲他所看到的中国在改革开放中的变化,还有他对他所喜欢的中国文化的见解……

多年过去,我对那个夜晚的情景依然难忘,于是据此写了篇散文叫〈山丹丹的中国之夜〉。确确实实,那称得上是一个「中国之夜」!

我曾问拉斯洛,这次去中国是自己一个人去的吗?他说不是,还有一位在匈牙利的中国医生陪我一起去。我后来与余泽民说起此事,才知道那位「中国医生」就是他——因为他大学本科读的是北京医科大学临床医学专业,刚来匈牙利那会儿还在南方边境城市塞格德的一个小诊所上过几个月的班。

惺惺相惜的翻译者与挚友

说到余泽民,那绝对是一个有故事的人物。他是一九九一年出国来匈牙利的,那时来匈牙利的中国人很多,有几万人,大家基本上都是在首都布达佩斯做生意赚钱,可余泽民不是,他在远离首都的塞格德「漂泊」,靠不固定的工作拮据地生活,时常要靠匈牙利小伙伴们接济才不饿肚子。就是在这样的落魄的日子里,他从零基础起步,先是翻着字典读匈语小说,然后又翻着字典翻译匈语小说,愣是无师自通地学会了匈语。

此后的二十多年里,他先后翻译、出版了匈牙利当代前沿作家的作品三十多部。二○○二年,匈牙利作家凯尔泰斯.伊姆莱获得当年诺贝尔文学奖,中国国内的出版社急于出版他的作品,却没有合适的中译本,经过一番周折他们找到了余泽民。余泽民不辱使命,辛苦近两年完成了凯尔泰斯的《命运无常》、《英国旗》、《船夫日记》、《另一个人》四部作品的翻译,终于让中国读者也能读到凯尔泰斯。在翻译别人作品的同时,他也自己动笔创作,先后出版了长篇小说《纸鱼缸》、《狭窄的天光》,小说集《匈牙利舞曲》等十部著作,获过「二十一世纪文学之星」、「中山文学奖」、「吴承恩长篇小说奖」和台湾「开卷好书奖」,还获过匈牙利政府授予的「匈牙利文化贡献奖」。

余泽民与拉斯洛相识三十多年,一直是惺惺相惜的朋友。从早年的短篇小说《茹兹的陷阱》到后来的长篇小说《撒旦探戈》、《反抗的忧郁》、《仁慈的关系》、《世界在前进》,他是拉斯洛绝大部分作品的中译者。

先知洞察 在末世恐惧中震撼人心

余泽民说翻译拉斯洛的小说是一件很痛苦的事,就如他在《撒旦探戈》译者序里所说:「翻译完这本小说,我感觉从人间到地狱里走了一遭。绝望之后的绝望,没有人能逃出书中描绘的泥泞世界。」

不过,对这种「痛苦」,他又有自己的发现。他说:拉斯洛的作品「充满了神秘而冷酷的隐喻,在奠定自己文学风格的同时,已经达到了自己的高峰。一个个克劳斯瑙霍尔考伊式的复杂长句接力,缠绞,确如火山爆发时殷红的熔岩顺着地势缓慢地流淌,流过哪里,哪里就是死亡。」此外,「小说的构架十分奇特,带着强烈的音乐性,有时让我听到谭盾的《火祭》,有时透出柴可夫斯基《悲怆》的韵律,虽然场景荒僻,但是叙事宏大,在沉缓、苦涩的叙事内部有着魔鬼般邪恶力量的指挥和驱动,正是这种撒旦的旋律像摆布棋子一样摆布着每一个角色,操纵他们的每一个步伐、每一个动作,甚至每一个念头。」这番话,正好暗合了诺奖评委会把今年的诺奖颁给拉斯洛.克劳斯瑙霍尔考伊的理由:「在末世恐惧中仍能通过震撼人心且具先知般洞察力的作品,重申艺术的力量。」

二○二五年诺贝尔文学奖公布了,作为诺奖得主的拉斯洛注定要成为新闻和公众关注的热点。可是与往年不同,同时被推到聚光灯下的还有得主作品的中译者、挚友余泽民。一连几天,他接到的采访和约稿电话一直不停,不分昼夜,很多是来自中国国内。

余泽民说,他本来与拉斯洛约好,这几天要去他家做中国菜的,这一下,这顿饭吃不成了。

(作者为匈牙利华文作家协会名誉主席。)